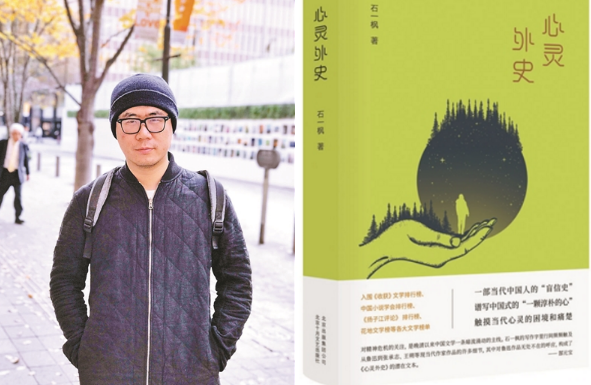

答题者:石一枫

提问者:木子吉

时间:2018年5月

简历

石一枫,1979年生于北京,1998年考入北京大学中文系,文学硕士。著有长篇小说《红旗下的果儿》《恋恋北京》《心灵外史》等,小说集《世间已无陈金芳》《特别能战斗》等。曾获冯牧文学奖、十月文学奖、百花文学奖、小说选刊中篇小说奖等。

手记

早于约好时间到人文社,正琢磨在门口书店里逗留一下,忽见对面一个年轻小伙走过来,帽衫球鞋,双手插兜,脚步轻快,吹着好听的小口哨。再一打眼,虽未见过,直觉就是他,“石一枫”脱口轻喊,他一愣,有点儿突然被抓到的小尴尬。随后一路带我穿楼洞走进古老的人文社,“我们这儿拆了电脑就能直接拍电视剧。”他说话语速略快,机智又犀利的北京话里,绝不拖泥带水拉长音,干净有活力。

“平时我的固定办公地就是门口这个破沙发,来了就一葛优躺。”临走时路过他办公室,他指着那个布沙发笑着说。里面正埋头看稿的大姐们都站起身来笑意盈盈点头致意,我在想,这家伙平时一定特招大姐们喜欢。

1你从小生长在部队大院,“大院的孩子”有一种身份标签的意义,童年记忆最深的是什么?你后来的创作是否受此影响?

大院儿小孩和地方小孩的区别,几十年前有,部队干部子弟吃喝拉撒吃穿用度明显和别人不一样,最主要是前途和别人不一样,那时一般的孩子哪儿能当兵啊,高考一取消只能上山下乡。到我们这时候跟别的孩子已经没区别了,地方的孩子得高考上大学,部队的孩子也得高考上大学。其实前途一样,人之间就彻底抹平了。

我小时候没什么鲜明的烙印,具体细微的有不一样的地方,比如我小时候八十年代的大院,相对都贫瘠都乏味,院里还是自成一体,吃饭剃头洗澡上学踢足球都能在院里就完成了。现在这些不一样的地方越来越少,你已经不愿意完全在院里待着了,因为外面太丰富了。随着整个社会市场化经济的发展,把大院的生活抹平了,我觉得这是好事。过去大院的人天生都有优越感,本质上就是不平等,那个不好。现在贵贱一码平,客观来说这是好的。

比较特殊的是,我这代人青春期的时候,部队大院出了很多搞文化工作的人,肯定有点影响。那个时候那一代的大院子弟像王朔、姜文、崔健,有写作的,有拍电影的,有搞音乐的,我看着这些人的东西长大的,对我们这一代差十几岁的小孩影响是比较大的。对那些东西还是熟悉的,有感觉的。部队大院子弟搞文化工作,他们那一代人的标签还是很明显的。我小时候大院里的人际关系相对简单,在这种不愁吃不愁喝,简单的状态下长出来,进到社会感到比较复杂,我会有震惊感、陌生感。

2你怎么看王小波、王朔对你的影响,以及给自己的写作风格定位?

王朔对我的影响是最大的,可能他对中国人的写作影响都是更大的,因为在他之前都是装着说、绷着说,王朔告诉我们首先要说人话,然后人话说好了更好听更有意思。他改变了中国人说话的方式,这种冲击力对我的写作是影响巨大的。

在写作中,语言风格是你不能选择的东西,该怎么说话就得怎么说话。现在有好多作家写作是一个腔调、说话是一个腔调,那我不知道哪个腔调是装的。我基本上属于写作和说话的腔调是一样的。跟王朔有相似的地方,我们都说一种口语,不是传统的老北京话、也不是普通话,就是生活中的口语。王小波也是口语,但他是学院的。

比较大的区别是,我们写的东西不一样。王朔写的是改革开放初期八十年代末九十年代初,我们处理的时代问题不一样了。比方说在他写东西的时候还可以认为,人的压力只有环境压力,金钱可以解放它,投奔金钱的怀抱就可以获得自由,逃避政治压力。而几十年后,时代不一样了,我这代人肯定不能认同这个想法,金钱反而还给我们带来更多压力。

3你北大毕业,进入知名文学杂志社工作,并发表小说获奖,这顺风顺水中有何因缘际会?遇到过什么困难吗?

一直还成吧,我上学的时候算是有点儿阅读习惯,平常没事时候就拿本书在那看,文科比较好。我觉得北京小孩稍微学学努努力就能考上大学。我研究生毕业就来到编辑部,顺风顺水?给我的感觉是整个行当都不行了(笑)。

写作来说,在很长时间里面,你自己会觉得你写得不怎么样。刚动笔的时候,想写得好点儿,但是你看自己的东西、再看别人的东西,会发现就是不如人家,(这种感觉)挺痛苦的。

我算是下笨功夫的。我不会在我写作不太好的时候假装自己在写作。我一直就觉得,装成一作家、装成在写作,装成文艺腔是特别没有意义的事。既然想干这个,就琢磨这里面的门道,需要解决什么问题就解决什么问题。

你日常工作中要看大量的小说投稿,别人的语言会不会影响到自己的写作?做编辑感触最深的是?

不是特别矛盾,我的书面语和口语是统一的。平时怎么说话书面语就怎么写,顶多比口语简洁一点、准确一点。我的口语和书面语的腔调是差不多的,真是有一个根深蒂固的风格,不会怕去看别人的东西。就像北京人为了说好北京话就不离开北京了吗,去趟山东就说山东话了?

你的小说里写了很多社会中大多数人的真实状态,很烟火,你是如何从生活的细枝末节里看到沧海桑田的?

这个不是一个能力,而是一种兴趣和意愿。我觉得是从事文学工作、从事写作的需要,我一直在观察,而且是特意要做的、去观察生活。比如我们编辑部上班基本都不聊文学内部问题,那个早都解决了不需要聊,木匠不会用锉子,就别干这行了。聊的还是生活变化、社会变化这些问题。

你认为写作技术和灵感哪个重要,你的写作素材通常来源于?

我的写作素材就是来自生活里的事,有一个点触动了你就写。来自社会观察,观察生活,观察人。这点我是在编辑部上班之后才知道的。

(问:《借命而生》里写的监狱警察和逃犯的故事,这个有去体验吗?)

没进去过(笑)。《借命而生》比较特殊,基本靠想象和查资料,我资料查得很多,不停地查。

解决写作的技术其实没有什么难度,也没有那么重要。一个职业的作家解决技术问题是起码的事,不是一个高难度的事。一个受过起码的高中教育的人,认真研究研究,这里的技术比电子比高科技比工科的那些东西要容易得多。真正有难度的是,功夫在诗外,你想写的那些东西第一有没有琢磨透,第二有没有新想法,这个真的是难度。如我想写点什么的时候经常会发现,这事你没琢磨透呢,再去琢磨,那要下的功夫才大呢。或者你想的东西别人都想在你前边了,这很痛苦啊,这种整个的写作的挫败感是很强的。

你和读者互动得多吗?怎么看文学作品的后续商业营销?

有时候在微博上会私信聊两句,这儿写得好那儿写得不好,我也姑妄一听。比方说有的人他会说你对社会观察写得好,听到这样的说法我觉得他懂我,碰见知音了,一句顶一万句;有的人说你文笔好、有情怀,那就没有意义。

原来说作家就坐家里边,现在作家就跟个推销员似的,一天到晚从这个城市飞到那个城市,就为了露一面说点儿不疼不痒的话,说起来也是挺可笑的事。

我觉得出版社出你的书,你总得配合人家工作,也不能给脸不要脸吧。既然推销员似的生活已经是作家生活的一部分了,那我尽量做到敬业,有点职业精神。但我也不会说上赶着去,那不贱嘛(笑)。

怎么平衡工作和写作的关系?

编辑工作对写作是有益的,就像是美食家开了个饭馆似的,干的都是这点事儿。挣钱也是从这上出,爱好也是从这上出,不太矛盾。我不太琢磨营销,专业的人干专业的事,有专业的人替我琢磨。

时间上来说,人写不了多久的,写5个小时累死了,写俩小时不错了。我没有那么勤奋,笔耕不辍那都是扯淡(笑)。真正写作不需要那么长时间,我不太相信说一个作家一天笔耕不辍能写10个小时。低头拉车不抬头看路,真有这样的我也不相信他能写好。

我不会从量上给自己做规划,一般规划题材,最近想写什么,从题材上完成就成。

《地球之眼》里写到折叠的北京,作为出生成长的地方,你对北京有怎样的感情?

从工作和写作本身,我很感谢北京。我没有老北京的情怀,也不打地图炮,我觉得北京天生就是一移民城市。北京好就好在,特别老的老北京人、像我这种新一点儿的北京人和刚来的人,大家都差不多,这是这个城市好的地方。但是“天棚、鱼缸、石榴树,先生、肥狗、胖丫头”有点虚幻了,现在还怀念那种生活的人,一种是他特别有钱,家里趁四合院,用一大堆钱给自己堆积起一个梦,生活在梦里;另外一种我就不知道为什么,闲的吧(笑)。

从写作来说,这个城市不管是政治上、经济上,还是社会生活的变化上,永远在这个国家的风口浪尖上。国家的变化永远在这个城市有所体现,这个城市的变化也带动着国家的变化。写这个城市可写的东西比别的地方多太多了,写出东西的意义也不一样,感谢这个城市。另外写北京写得不像谁都能看出来,给自己一个高标准严要求吧。

《借命而生》你写的狱警和罪犯的相互救赎,你喜欢站在世俗生活的“民间立场”来诠释道德以及表现宏大的社会变化?

《借命而生》想写的是社会的逻辑和规矩、条件都发生了变化,过去的英雄今天就不是英雄了,八十年代的商人在今天反而不成了。就挑了一个特别典型的,罪犯和狱警。

表现宏大的社会变化,文学的方法只能是大处着眼、从小处入手,这是文学原则。这是一个很老派的文学原则,传统的现实主义。我想写的就是时代变化生活变化的问题,我认同这个原则,我认为它处理我想写的问题恰恰是有效的。

你怎么看文学式微的说法?你认为文学最该担负的责任应该是什么?

文学式微看怎么说,我觉得现在是正常的社会。八十年代的时候作家都像明星一样,流量明星那时候都是作家,那个是特殊的时期,那是不正常的。一个国家人能得到的文化途径只剩几本文学杂志,人能够研究生活和思考生活的途径只剩几个作家,这说明贫乏到无以复加的地步。正常社会需要休闲、思考,或者需要感时伤怀,途径很多才是正常的。

我个人觉得中国文学在反思生活这块做得不太好。大家都是凡人,都是社会上的人,作家应该负担的责任就是对我们共同的生活有所发现、有所思考。假如一个读者也想对自己的生活有发现、有思考,对自己的生活心有不甘的时候,通过阅读文学作品,他有共鸣、有收获,这个是作家应该负有的责任。他们的工作未见得是写字,他们的工作应该是思考生活和在生活里有新发现。一个作家对现实生活都没有什么兴趣了,那有可能是失职了。

目前社会常见的说法“都追求金钱,社会浮躁,人心不古”,你认为当下的社会价值观是否太单一了?

我们总是焦虑于金钱的成功,从这个角度来说,价值观肯定是有些单一了。不过我觉得它正在逐渐变得丰富起来,这点还是得信任我们这个国家,一个足够大、足够复杂的国家,一定会变得越来越丰富。我真是有感觉,这两年又跟前两年不一样了。前两年特别单一,刺刀见红,每个人都在急吼吼地挣钱,这两年好像人更多元化,佛系、小确幸这些东西也出来了,这可能是经济发展的必然,北京已经足够发达了,的确会出现这个状态。

人工智能一次次引发话题关注,具体到写作领域,你有没有和人工智能竞争产品优劣的担心?

我盼着这一天啊,机器干活都比人好了,人工智能代替人的时候我们已经不愁吃喝了,我们就享受好了。(到那时)我们可能要做的一件事就是别让这帮机器人造反,把这一件事做好了,我们就继续享受美好生活了(笑)。人都是好逸恶劳,这不挺好吗?

你怎么看网络文学以及产生的很多网文衍生品?

就作家来说,是两个行当,互相别比,没什么可比的。你踢足球的不能说人家打篮球的技术好不好,没什么可评判的。

就挣钱的能力来说,我更羡慕当年那帮挖煤的和搞金融诈骗的。光羡慕钱一个是没边,一个是他们挣的也是血汗钱。有时候出去开会我和唐家三少挨着坐,挺好一人,我觉得人家也挺累的,挣钱也不容易。

客观地说,网文走红肯定是有需要看它的人,它有它的市场,挺好的。没必要把它看太高,也没必要把它看太低。写这种的人也许能冒出一个金庸来,如果真冒出来,同是写作的人,我得服人家。但现在没有,也就说不上写作上的敬意了。金庸通过武侠小说、史蒂芬·金通过侦探小说达到了一个我们都想达到的高度,这是没有问题的。再一个可能也有干这行的人,他们的公司有自我炒作之嫌。我特烦以前动辄叫嚣“传统文学打压网络文学”那种公司,那纯粹是在挑事。其实网络文学也有经典,比方说《繁花》,金老师也是先在网上发的,人家的作品对得起读者,那就够了。

生于1979,始入不惑之年,九零后已经开始称老,零零后也成人,你有没有来自年龄的焦虑?

原来八零年代作家刚出来的时候,总是以叛逆、时髦来吸引市场,现在看起来那些都是扯淡了。作为同龄人,现在应该是都懂社会担当的了,不管个人还是家庭,懂担当这个挺好的。一个是都不容易,一个是都挺好的,也没见到谁就成“垮掉的一代”了。

你小说里的主人公对话大多语气调侃略带攻击性,是否有你生活中的影子?

北京人有一个意识,说话最好有意思,没意思的话就少说。一个环境里从小就爱玩嘴,那你说话肯定就得有意思,这是一个说话的习惯。生活中我挺与人为善的。

平时有哪些阅读偏好,喜欢的书及作者?

我的阅读基本上和工作分不太开。看稿不看外国小说,自己平时会看看外国小说。对于老舍、陆文夫、毛姆的东西,会翻过去重看。

你的金钱观是怎样的?

够吃够喝,舒舒服服就行了。最好别为钱发愁,不幸的是总为钱发愁(笑)。这个我这么想,我们为钱发愁可能就一万两万,真正的有钱人为钱发愁就得几百个亿了,更痛苦,只能这么犬儒地安慰自己(笑)。

你最看重朋友的品质是什么?

真诚,别装。

日常喜欢怎样的生活方式,经常锻炼身体吗?

老干部的方式,平常散散步,爬爬山什么的。