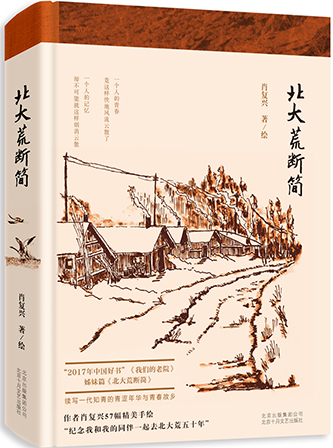

《北大荒断简》

作者:肖复兴

出版社:北京十月文艺出版社

出版日期:2018年9月

编辑推荐

对于写作的人而言,写作本身就是一种还乡。在《北大荒断简》中,作者之所以将北大荒作为自己的故乡,是因为他的整个青春季节是在那里度过的,青春的故乡,有时胜过童年的故乡。学者赵园说,乡土是价值世界,还乡是价值态度。这种态度,标志着作者在这部作品的写作中,融合着一种对故乡的土地和人、对曾经的生活和自己的经验的体认和回忆。在追忆似水年华中,无形中暴露自己的情感与立场的前后差异变化,乃至隐秘矛盾或纠结。对于作者来说,这就是他心中的还乡的价值态度。在态度中体现价值,在价值中审视态度。这样的写作,是一种还乡,也是一种对故乡的重构。

内容简介

《北大荒断简》是作家肖复兴创作的一部书写知青生活的的散文作品。“每个人都有一个令他魂牵梦绕的地方。”对于肖复兴而言,这个地方就是北大荒。这部作品,不是朱颜辞镜花辞树顾影自怜式的怀旧,而是作者直面曾经人生唯有一次的青春。无论什么时代的青春,都会有美好的一面,也会有残酷的一面,青春是一把双刃剑,可以刺伤他人,更可以刺伤自己。在这里,作者没有回避自己所做的好的和不好的一切,也没有视而不见青春美好娇颜下滴血过后结痂的伤口。2018年是作者前往北大荒,前往大兴岛的整整五十年。这部作品,是作者送给自己,送给和他一起同去北大荒,同到大兴岛的知青朋友的一个纪念,同时也是对我们这个国家半个世纪风雨兼程的不凡之路的追忆与缅怀。

作者简介

肖复兴,北京人,毕业于中央戏剧学院。在北大荒插队六年,在大中小学任教十年。曾先后任《小说选刊》副总编、《人民文学》杂志社副主编、北京市写作学会会长,中国散文学会副会长。已出版长篇小说、中短篇小说集、报告文学集、散文随笔集和理论集一百余部。曾获全国、北京及上海文学奖、冰心散文奖、老舍散文奖多种。近著有《肖复兴文集》十卷等多种。

目录

自序

七星河和挠力河

黄檗罗镰刀把

椴树蜜

麦秸垛和豆秸垛

十七岁的荒火和流沙

一枚纪念章和两条小鲫鱼

动物园的约会

杨海洋和罗亭

冬之母女二重奏

借书奇遇记

底窑守林人

萋萋荒草

北大荒的教育诗

北大荒过年

北大荒的雪

自序

沈从文先生在他的《边城》中写过这样一句话:“每个人都有一个令他魂牵梦绕的地方。”这话说得没错。这个地方,对于我就是北大荒。

这本小书写的就是这个地方。说北大荒,其实有些笼统,北大荒很大。这一次,我将我的笔集中在北大荒的一个点,一个很小的点,就是大兴岛,一个被七星河和挠力河环绕的小岛,面积只有八百平方公里。1968年,我到那里的时候,只有几千人。真正如福克纳所说的,只是一张邮票那样小的地方。

这一次,我很明确,靶向性很强,只写这个地方;只写生活在这个地方的人,知青、复员军人、当地老乡;只写我曾经见过的,知道的,经历的人与事,以及更为重要的命运。

对于写作的人而言,写作本身就是一种还乡。之所以将大兴岛作为我自己的故乡,因为整个青春季节在那里度过,青春的故乡,有时胜过童年的故乡。

学者赵园曾经说:乡土是价值世界,还乡是价值态度。这种态度,标志着作者在这样的写作中,融合着一种对故乡的土地和人、对曾经的生活和自己的经验的体认和回忆。在追忆似水年华中,无形中暴露自己的情感与立场的前后差异变化,乃至隐秘矛盾或纠结。我想,这就是所谓的还乡的价值态度。在态度中体现价值,在价值中审视态度。这样的写作,是一种还乡,也是一种对故乡的重构。

因此,文本中的文学性,带有人为性。个体化的回忆和写作,成为一把筛子和一把斧子,会对原本的生活与人进行筛选和斧削,让一切变成文学的文本,不完全等于现实。这本小书,也可作如是观。会有很多似曾相识,也会有很多似曾不识,甚至陌生。当然,这不仅缘于我的写作,而且缘于对于我们曾经经历过的一切,烟笼寒水月笼沙,其实并不完全知晓。你需要怀疑和质疑的,不是曾经生活的本身,而应该是自己。时过境迁之后,这本小书或许能够多少揭开时间的面纱,抹去生活的尘埃,让我们更能接近一点儿真实,触摸到荒原萋萋荒草下湮没的我们的青春,和世代零落成尘的比我们知青更多人更苍凉的人生。

这本小书,不是朱颜辞镜花辞树顾影自怜式的怀旧,而是直面我们人生唯有一次的青春。无论什么时代的青春,都会有美好的一面,也会有残酷的一面,青春是一把双刃剑,可以刺伤他人,更可以刺伤自己。在这里,没有回避我自己所做的好的和不好的一切,没有视而不见青春美好娇颜下滴血过后结痂的伤口,没有欲言又止不该在青春花季中的死亡,以及日后“访旧半为鬼,惊呼热中肠”的悲伤。

马尔克斯在谈到他自己的写作时,曾经说:如果一个想法经不起多年的丢弃,我是绝不会有兴趣的。而这种想法确实经得起考验,那么,到时候就会瓜熟蒂落,我就写出来了。

今年年初,《我们的老院》出版之后,书的责编之一、北京十月文艺出版社的副总编,也是我的老朋友章德宁对我说:希望你的下一本书也能交我们这里出。我一口应承了下来,不仅在于她的友情、信任和鼓励,也在于我想好了下一本书写的就是北大荒,就是大兴岛。就如马尔克斯所说的,这个想法早已经翻腾在心里很久,一肩行李尘中老,半世琵琶马上弹,到了该写的时候了。

因为,明年,即2018年,是我去北大荒,到大兴岛整整五十年。这本小书,是给自己,也是给和我一起同去北大荒,同到大兴岛的知青朋友的一个纪念。

五十年前,1968年7月20日上午10点38分,我们离开了北京。这时候的北京,一声雄伟的汽笛长鸣,北京车站高大的建筑,突然一阵剧烈的抖动,我的心骤然一阵疼痛。

这个抖动,这个疼痛,一直绵延到五十年后今天的这本小书中。

2017年岁末于北京

书摘

七星河和挠力河

一

北大荒的土地上,很有几座有名的岛,其中雁窝岛和大兴岛,最有代表性。雁窝岛,是1958年十万转业官兵开发北大荒的代表作,可以说是北大荒开发出来的第一批荒原中的佼佼者,至今岛上还矗立有时任国家副主席董必武题词“雁窝岛”的纪念碑,记载着那段不平凡的岁月。大兴岛,是1965年由第一批到北大荒的北京知青和复员军人、山东移民开发北大荒的代表作,1966年3月,由开发作业区改名为农场,当时叫作七星农场大兴分场。1967年的冬天和1968年的夏天,连续来了几批北京、天津、上海、哈尔滨的知青,共同开发大兴岛,不断成立新建的生产队,成为了知青一代和北大荒密不可分的一座地理坐标。

我是1968年7月去的大兴岛,有幸成为开发大兴岛的第二代人。

我们大兴岛,之所以被称为岛,是由于被两条河所包围。北面的一条河叫七星河,南面的一条河叫挠力河。这两条河都有些属于自己的古老历史。清史记载,七星河当时叫作西勒喜河,挠力河当时叫诺雷河或诺罗河,都是满语,说明了清人入关主政后这两条河的版图和管辖的范畴。这两条河如同两条手臂,环绕着我们大兴岛,一直往东北方向流去,在红旗岭农场交汇。

1965年之前,这里除了有少数当地农民之外,荒无人烟,是一片沉寂多年的亘古荒原。说是荒原,很多地方是沼泽地。向荒原要粮,向荒原进军,成为那时最嘹亮的口号。我来到大兴岛的时候,很多沼泽地已经被开垦出来,成为了麦田和豆地,也有一些玉米地和高粱地。但是,依然有很多荒地,即便已经开垦出来的地号里,还残存着不少蚂蚁篓子和王八柳,必须把它们都清除出去,拖拉机才好作业。那种歪脖子王八柳盘根错节,坚硬无比,很难清除。好长一段时间,我们干的活儿,就是清理地号,对付这些顽固的王八柳。很多人的铲子、镢头、木棍一起上阵,还是很难将它们挖出来,必须请来拖拉机,加足马力,才能够把它们拔出来。当地人说:王八柳,不成材。这些丑八怪一样歪歪扭扭的家伙,除了当柴火烧,没有一点儿用处。即使当柴火,用斧头也很难把它劈开,人们都不愿用它烧火。

在我们二队,我最初认识的一位朋友是1965年第一批来到大兴岛的北京知青刘再生。他比我小一岁,膀大腰粗,当地人讲话,二尺钩挠痒痒,是干活儿的一把好手。这样的一把好手,在最初开发大兴岛的劳动中,身心疲惫,病倒在床,起不来身。当时,大兴岛还没有建起医院,只好连夜往七星农场医院送。队上只有牛,连马都没有一匹,说是牛打江山马当家,开荒干活儿,只能用老牛。想后来人们把牛称赞为开荒牛,是有道理的。第一批跟随人一起进入大兴岛的那些牛,不少和再生一样,吃苦不诉苦,因不知疲倦地开荒而累倒。

那天夜里,队上派一辆牛车将再生拉到七星河。那时的七星河两岸全是沼泽地,牛车只能在离河很远的一个叫作杨万子的鱼梁子停下了,必须要在这里换成马拉的爬犁,到七星河上船。因为再往前走,都是沼泽地,当地人称之为荒草甸子,或叫水泡子、大酱缸,再浅的地方,车轮也很容易陷进去。爬犁平滑,受力面大,重心低,适于在沼泽地滑行,因此,只有轻巧的爬犁可以飞快地带人到河边。

到七星农场医院一查,结核性脑膜炎。一住好几个月,把病治好,再生急于回队,又是坐上这样的马拉的爬犁,从七星河对岸到大兴岛,再坐爬犁到杨万子鱼梁子。天色已黑,别人都劝他在鱼梁子住一宿,第二天天亮再走。他不听,坚持走,走到半路,就陷进沼泽之中,这种草甸子,表面看起来是草,一脚踩下去,下面全是水,水都是从七星河漫延出来的,和杂草缠裹成泥,如魔爪一样死死缠绕着你的双腿,使劲儿地把你往下拽,会让你越陷越深,直至淹没。开发雁窝岛的时候,这样的事情屡见不鲜。当时一部非常有名的电影《北大荒人》,其中一个情节就是开发雁窝岛的一位复员军人陷进草甸子,最后淹没头顶而牺牲。

再生陷进草甸子里,身子越陷越深,水一直没到胸口。想起了电影里的那个镜头,不禁害怕,落下眼泪。黑夜沉沉,荒原茫茫,真的是呼天不应,叫地不灵,心想这样的悲剧就要落在自己的身上。谁知,就在这绝望的时候,他胸前的水开始降落,往前迈步,竟然越走越高,一步步地走出了沼泽。黑的是路,白的是水,蒙蒙夜色中,他看到黑黑的颜色,知道有了路,是通往我们二队的那条小路。

这段往事,再生没少对我讲起,每次讲,都非常动感情。对比他这样第一代开发大兴岛的人,我们所要对付的王八柳,显然要简单得多,也容易多了。杨万子至今还在,只是已经不再是鱼梁子,成为了当地农民的居住点,很有些繁华热闹了。从大兴岛到七星去,早已经建成了一座七星桥,不必再如再生一样要坐马拉的爬犁,才能到达岸边了。