近年来,“繁简之争”成了比较热门的文化议题,部分人士对“正体字”的追捧,两会期间部分代表、委员“恢复繁体字”的提案,都是“繁简之争”的表现。

我们且不说99%的简体字都是历史上产生的,且不说汉字简化是新文化运动的文化旗手早已有之的主张,且不说民国政府的汉字简化工作有哪些、落实程度如何。这些问题,稍作历史和文化的考察就可以有足够的了解。我们且看几个普通文字的演变过程,之后再来看“繁简之争”。

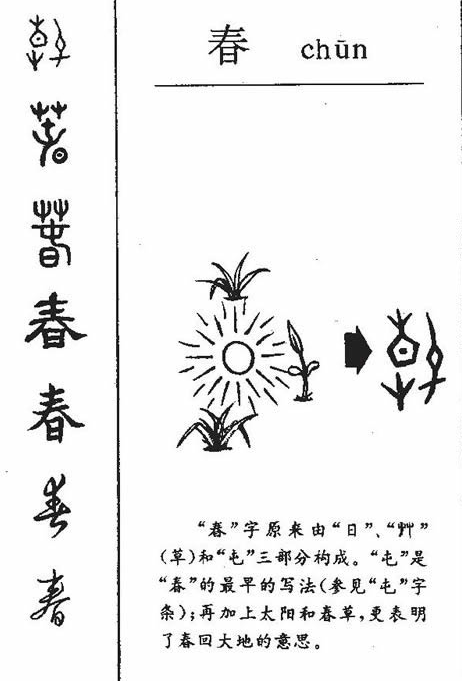

“春”字的演变(图源于网络)

无草若为“春”

“春”是个常见汉字,这个字是如何构成的呢?“三人日”?这三个部分如何与“春”发生关联呢?

“春”的甲骨文有多体,一体作公式,从二公式(屮,音chè)从公式(屯)从公式(日)会意。其中“屮”是草的象形字,两个“屮”就是“艸”,也就是“草”的本字;“日”表示与时间有关;“屯”是表示草木萌发的象形字,又是“春”字的声旁。

在金文阶段,古人把 “公式”字的各个偏旁作了更为均衡、美观的排布,就是金文的公式,小篆作公式,金文和小篆没有明显的区别。

马王堆帛书作公式,“屯”中间的“凵”简写成“一”,中间的“乚”简写成“丨”,变成了“土”形,并移到字的上部;两“屮”合成“艹”,放在了下部。后来“艹”写成了“大”形,其中间的笔画与上面“土”字的竖笔相连,就是隶书的公式。隶书是汉字的剧烈变化阶段,线条更平直、字形变方正,也更加符号化,这一阶段是秦汉时期完成的。

面对隶书的公式,我们是不是可以讥讽它“春无草”呢?我们有没有失掉了这个字符与“鸟语花香”、“风和日丽”、“冰雪消融”等许多富有生机的美好景象的关联呢?

“舂”是和“春”读音、字形,都特别相近的一个字,小朋友们经常认错、写错。可是这个字与“春”实在是没有什么关联。

舂,甲骨文作公式,从公式(廾,拱的本字)从公式(午,杵的象形本字)从公式(臼)会意,表示两手持杵,在臼中舂捣。金文作公式,公式中增加的笔画,表示臼的壁很厚。小篆作公式,公式仍是杵的象形。隶书的公式写作了“大”,并与公式连在一起,遂成了公式,才和“春”形近了。

我们是不是可以讥讽它“舂无杵”?在看到这个字符的时候,有没有因与“春”形近而产生了“鸟语花香”“风和日丽”“冰雪消融”的联想,从而失掉了与“两手举杵,在臼中舂捣”的关联?

“天下事一致而百虑,殊途而同归”,有许多本来毫不相干的字,“殊途而同归”,成为相同或相近的字形。这两个字,都是笔画经过了整合、重新排布的结果,本来的构成部分并没有失掉,只是隐没不见了。

“易”字的演变(图源于网络)

大部分都不在的“易”

有一则笑话,说是某人车祸之后醒来,问医生:“我还在吗?”医生回答:“大部分都在。”一个人大部分都在,只能权且保命;要是失掉了大部分,大概就回天乏术了。可是有一个字,它的大部分都不在了,却不妨碍它完全表达原来的含义。

易,甲骨文繁体为公式或公式,表示两只酒器相互倾注承受,所以会意为“赐予”“交换”。甲骨文简体作公式、公式等形,是只截取了杯子的把手、器壁、倾注的水滴的样子。金文偶有在把手部分加点者,作公式,小篆作公式,隶书作公式,楷书作公式。

这个失掉了近四分之三的字,仍不妨碍我们理解“交易”,不妨碍“赐”字从贝从易会意为“给予”。然而我们能从这“易”字的“残体”当中,找到表示“给予”“交换”的信息吗?

“万”字的演变(图源于网络)

鸠占鹊巢的“萬”字

改换面目也罢,玉体残存也罢,总是还有“血缘”上的关联性,还有一些明目张胆“鸠占鹊巢”的字,我们也不能奈它何。

“万字”的故事大家都耳熟能详了。田舍翁的聪明儿子,要划一万道笔画,来写一个“万”字,被大家传为笑谈。可是我们有没有想过,不画一万道,如何表现“万”这个数字,无论是简体“万”还是繁体“萬”,它们与10000有什么内在的关系?

萬,甲骨文作公式,是一只蝎子的象形,钳子、身体、尾针,惟妙惟肖。金文作公式公式公式等,只是尾部增加了饰笔。小篆作公式,隶书作公式,钳子变成了“草头”,身体变成了“田”,尾针和饰笔已经有较大的形变。说“萬”是蝎子,可以理解,可它为什么表示10000呢?

没有为什么,只是因为读音一样,而10000的文字无法表示,便用“萬”来“同音假借”了。用“万”为“萬”,表示数字,最早见于西周,原因不明。

从这几个简单常用字的变迁里,我们能得到什么启示呢?我们真的熟悉汉字的形变过程吗?汉字从商代的甲骨文开始,演变到隶书、楷书,形变的、减省的、假借的字例,数不胜数,现行的简化字,也在这个过程当中形成。但是在这剧烈的变动之中,文字所承载的信息有没有流失呢?还没有证据可以表明。文化的品质有没有因此而变化甚至降低呢?证据又在哪里?

文字的生命绝不仅仅通过字形而保存,而是在文本和文化的语境当中,才获得其约定俗成的含义。如果只是从文字的演变本身来讨论问题,在知识对等的情况之下,并不是不可以谈。只是许多人既缺乏谈论这个问题的知识储备,又抱着“文化正统”在此还是在彼的成见,就不免空发牢骚、言不对题了。(文/池玉玺)