伊玛堪是东北地区赫哲族的独特说唱艺术,表演形式为一个人说唱结合地进行徒口叙述,无乐器伴奏,采用叶韵和散文体的语言,这种独特的艺术形式在传承赫哲族语言、信仰、民俗和习惯方面发挥了关键作用。2011年11月23日,在巴厘岛举行的联合国教科文组织会议上,“赫哲族伊玛堪说唱”被列入《急需保护的非物质文化遗产名录》。

赫哲族人在长期的渔猎生活中,创造了具有鲜明民族特色的文学艺术,其中以说唱艺术——伊玛堪流传最广、最受欢迎。伊玛堪是赫哲族的曲艺说书形式,流行于黑龙江省的赫哲族聚居区。

伊玛堪或依玛坎,含义为鱼即哈(鱼),也有的认为是故事之意或是表示赫哲族这个捕鱼民族的歌。其形式有说有唱,类似汉族的大鼓、苏滩、蒙古族的说书,是一种古老的民间说唱文学艺术,被誉为“北部亚洲原始语言艺术的活化石”。

伊玛堪表演(图源网络)

伊玛堪的篇幅巨大,已采录下来的每部都在几万字至十几万字之间,其内容丰富多彩,大多是叙述古代氏族社会时期部落与部落之间的征战与联盟、氏族之间的血亲复仇、民族兴衰、维护民族尊严和疆域完整的英雄故事,也有一些降妖伏魔、追求自由和歌唱爱情的,还有讲述萨满求神、渔猎生活及风土人情等。

伊玛堪的节目类型及演出风格有大唱和小唱之分。大唱,是指以说为主的表演,侧重和擅长表现英雄与传奇性的节目内容,如各种莫日根(英雄)故事和赫哲族人的创世传说。小唱,是指以唱为主的表演,侧重和擅长表现抒情性内容的短篇节目。伊玛堪的唱词都有衬词,每个歌手所用之衬词各有不同,常见的如嘎哪呀哈尔哪等。

伊玛堪的语言既古朴平实,又讲究合辙押韵,其唱腔高亢嘹亮,带有原始粗犷的山野气息,虽无乐器伴奏,但说起来合辙押韵,其腔调因其内容不同而各异,历代讲唱人在《赫尼那调》这个基调之上,又演化出男调、女调、老翁调、少年调、欢乐调、悲伤调、叙述调等,有时还掺杂着萨满调,一般的故事都比较长,一唱就连续好几天。

黑龙江省赫哲族“伊玛堪”传承人葛玉霞与学生表演“伊玛堪”(图源网络)

1、从传播的形式上看——伊玛堪主要是以家族式形式传播。

2、从说唱的时间上看——伊玛堪的说唱多在劳动以后。

3、从说唱的情景上看——伊玛堪主要在赫哲人聚居的村屯说唱;在深山猎场行围露宿中说唱。

4、从节奏形式上看——伊玛堪的唱段讲究押头韵。

5、从伴奏乐器上看——伊玛堪的歌唱是不用任何乐器伴奏的,伊玛堪就是徒口吟唱。

6、从歌手的成长经历看——歌手从小就接受赫哲族传统民间文化伊玛堪的熏陶。

7、从说唱的形式上看——伊玛堪说唱故事都是从散文体说白入手。首先对故事发生的时间、地点、人物做一番交代,开头时,歌手先拉个长声说个“赫哩啦——赫哩啦——”这是一个引出故事的惯用套语,相当于汉语讲故事用的“话说”、“且说”之类。

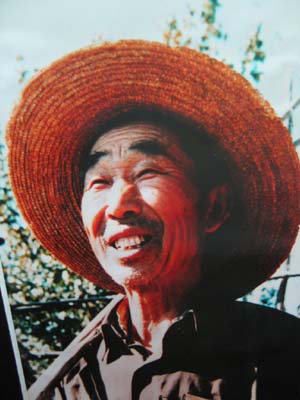

伊玛堪讲述人 葛德胜(资料图片)

伊玛堪歌手,赫哲族人尊之为伊玛卡乞发。历来赫哲族人中著名的伊玛堪歌手有: 莫特额、比根尔都、三福玛发、尤贵连、古托力、吴高丽等。现代伊玛堪歌手以葛德胜老人最为著名,深受赫哲族人民的喜爱。葛德胜演唱的伊玛堪《满斗莫日根》获1979年至1981年全国民间文学作品三等奖。1984年4月21日,省民间文艺研究分会授予葛德胜 “民间说唱家”称号。

从已经采录到的伊玛堪中,可以看出它的两大特点:首先它是对赫哲族历史的忠实记录,无论是历史学家、语言学家,还是民俗学家、宗教学家均可从中撷取宝贵的原始资料;第二是它集中体现了赫哲族的审美观。伊玛堪用古典浪漫主义的手法,按照美的规律艺术再现了生活美,堪称一部完美再现赫哲族英雄人物、历史变迁与民俗风情的大型古典交响诗。

伊玛堪是赫哲族人民的生活中不可缺少的一种艺术品类和一种娱乐审美的方式,它同时还具有传承本民族历史文化的教科书功能,价值独特,意义重大。