一

满族民间说部,渊源于历史更为悠久的民间讲述形式——“讲古”。

讲古,满语称为“乌勒奔”,是家族传承故事的意思,即流传于满族各大家族内部,讲述本民族的特别是本宗族历史上曾经发生的故事。

在入主中原以前,满族几乎没有以文本形式记录本民族历史的习惯,当时人们记录历史的最常见的方式,就是通过部落酋长或萨满来口传历史,教育子孙。有谚曰:“老的不讲古,小的失了谱”。

讲古,就是利用大家最为喜闻乐见的说书形式,去追念祖先,教育后人,籍此增强民族抑或宗族的凝聚力。在这里,讲古已经不是一种单纯性的娱乐活动,而是一种进行民族教育、英雄主义教育和历史文化教育的重要手段。在传统满族社会中,人们经常举行讲古比赛,清中叶满族八角鼓、清音子弟书异军突起,便是这一传统在特定历史条件下的裂变。

历史上,满族社会在部落酋长、族长、萨满的选定过程中,都要求当选人必须要有一张“金子一样的嘴”,即必须要有讲古才能。

讲古习俗的倡导,客观上为满族民间故事家及具有讲述才能的民间说书艺人的产生创造了条件。

满族民间说部的产生还有一个重要原因,这便是受汉族传统说书的影响。

历史上,满族曾两次问鼎中原,对中原文化的影响不可谓不大;但另一方面,在满族与汉族的长期交往过程中,满族也吸收了大量中国优秀文化,民间说书,就是典型的一例。

在中国文学史上,说书这种表演形式至少可追溯到唐宋时代,此后一直常盛不衰。到了清代,随着满族入关,这种通俗易懂的表演形式,更显出勃勃生机。

当时的说书,内容多取自汉族文学史上的讲史、公案及武侠类小说,如《三国演义》《大八义》《小八义》《施公案》《忠义水浒传》《杨家将》等,通过说书这种特殊传媒,这些作品不但成为当时满族社会中家喻户晓的故事,同时也为后来满族自己的民间说书艺人表演风格的养成,提供了借鉴。

如故事的主人公多为侠肝义胆、扶弱济贫、保家卫国的铁骨英雄,情节展开过程中常常采用设置悬念的手法,以及开篇及结尾处的技术处理,起承转合过程中的套话借用等等,在一定程度上有着较明显的共通性。

二

满族说部遗存的存藏主要有“窝车库乌勒本”、“包衣乌勒本”和“巴图鲁乌勒本”三个方面的内容:

1、窝车库乌勒本是由满族萨满讲述并世代传承下来的萨满教神话与历世萨满的事迹,俗称“神龛上的故事”。典型代表有《天宫大战》《乌布西奔妈妈》等。

2、包衣乌勒本,即家传、家史,以《萨布素将军传》为代表,影响很大。

3、巴图鲁乌勒本,即英雄传,《红罗女》等流传较广。

满族说部中展示的丰富内容,有的匡正史误,有的补充了史料不足,甚至有些史料鲜为后人所知。

满族说部的收集和发掘,对东北满族史、民族关系史、东北涉外疆域史,有重要的研究价值。

满族说部作为传记文学系列作品,与传统的历史性传记和文学性传记有很大的不同。

首先,传记文学一般由一个或几个专业作家创作,说部则是集体创作;

其次,传记文学由文字承载的语言书写形式记述,说部以口口相传方式传承;

再次,传记文学描述社会生活一般仅限于与传主相关联的部分,说部则往往通过人物来描述全景式的社会生活,不仅真实地记载人物命运、历史事件,还通过宏大叙事记载民族发展中的宗教、生产生活技艺、巫术、医学、贸易、军事、文化等大事件的发生、发展历史。

满族民间说部往往以本民族历史上某个英雄人物的传奇性个人经历为主线,原汁原味而又浓墨重彩地向我们展示了历史上满族人民在治理北疆,保家卫国过程中所创立的丰功伟绩。

三

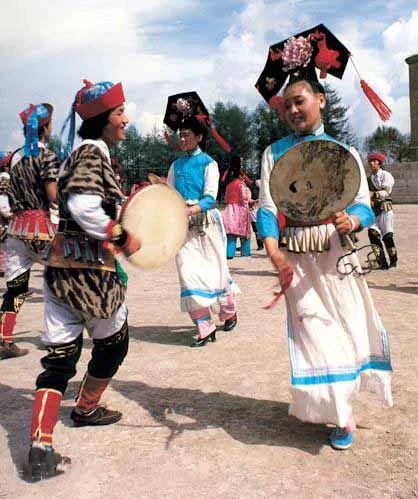

满族说部以说为主,或说唱结合,说唱时用满族传统的以蛇、鸟、鱼、狍等皮蒙的小花抓鼓和小扎板伴奏。

世代萨满口传的说部里,有人类黎明时期的原始生命科学理念,如“天宫大战”讲述人的生命是从水中诞生,这一理念已为现代科学所证实。

说部里神圣的萨满祭祀神歌、神词里,还传承着族源从那里来的史话、为古代环境保护而规定的族规祖训,延续着族群在大森林里的生存。

纵观满族说部的用语变化,最早是纯满语的,以后出现了满汉合璧的,最后全是汉语的,体现了不同历史阶段满汉文化的融合。

满族民间说部,是满族人民自己创作并传承的满族文学作品(只有其中的个别作品为八旗中的汉军创作)。这些作品不但系统而全面地反映了历史上满族民众的社会生活,同时也充分而准确地表述了满族人民自己的世界观、价值观和他们独特的审美情趣。

2006年5月20日, 满族说部经中华人民共和国国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。