记者:怎么会想到做《盘中餐》这样一本书?

于虹呈:读大学时,我爸因为工作调动来到蒙自。2013年我们一家到大理旅行,我看到农民在田野间劳作,心里莫名的感动,突然想起很小的时候面对一碗白米饭引发的疑问和想象,萌生出做这本书的想法。同一年,我和家人第一次来到元阳旅游,那时还没有那么多客栈,这里还很原生态,非常吸引我,于是就想结合当地的农耕场景做这样一本书。

现在的孩子都不知道米饭哪里来了,大米是超市里买的,那之前呢?如果中国的下一代不知道大米从哪里来,真的好可悲,比不知道代数要可悲得多。

没有好原创绘本也是很可悲的一件事情。我觉得自己有义务去做这件事,孩子是国家未来前进的潜力和动力,如果只看国外绘本,只接受西方的价值观和审美,可能过几十年之后他们就会认为自己的文化是很低劣的。就像元阳当地人,为什么建很多西式的楼房,他们对自己的文化感到自卑。没有理由为中国传统文化感到自卑,自卑只可能因为你不够理解它。

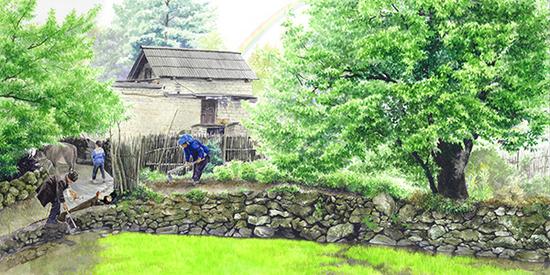

《盘中餐》内页,画中场景现在已经改变,田地上盖起了砖楼,梨树被砍去一半。

记者:创作《盘中餐》的经历有没有让你对“谁知盘中餐,粒粒皆辛苦”有更深的理解?

于虹呈:我之前也搞不清灿米和粳米、糯米和普通米的区别,想到和我一样认知程度的人肯定很多,就觉得特别可怕。小时候听到“锄禾日当午,汗滴禾下土”,觉得就是把种子扔到地里,稻子就长出来了。到这里之后才知道,原来稻米的生长是那么繁复的过程,跟天时、地利、人为都有关。那一年清明连续两个月没有下雨,山泉不足以供应人的生产生活,导致很多秧苗干死在地里,我觉得挺惋惜的。我不会在书里说农民们怎么辛苦,但是读者看了这些画面就会知道。

记者:书的后半部分有很多农耕科普知识,水稻的生长过程、水辗的运作原理等,你怎么知道这么多?

于虹呈:我完全从零开始,先给自己提问,然后查很多资料,请教当地人、请教专家去找答案,因为我不知道的答案,可能别人也不知道。现在当地发生了很多变化,很多元阳人看了这本书也会怀念。

记者:央美“绘本工作室”的杨忠老师说过,绘本是选择读者的,“你懂不懂我”。你的绘本选择什么样的读者?

于虹呈:我希望各个年龄层的人都喜欢看。《梁山伯与祝英台》风格偏成人,《盘中餐》的内容适合所有年龄层,不同年纪的人会有不同的感悟和想法。看到有读者说他们一家三代一起读《盘中餐》,我挺高兴的。

记者:现在国内原创绘本虽然表面上繁荣,但整体环境并不太好,具体给作者的支持很有限。作为原创绘本作者,你比较希望获得哪些方面的支持?

于虹呈:希望出版社对绘本质量有更高要求,愿意把书做得更精致,不只是内页,整体装帧、装订都要考究。现在出版社只肯做十六开,只愿用铜版纸,因为“经济实惠”。

现在绘本看起来价格很高,但网店打折很低,让读者感觉书就是要打折卖的。这其实是不尊重作者的劳动成果。花两个月和两年创作的作品,是被同样对待的,那作者为什么还要花两年时间来做?

环境不好,一开始总要有人去牺牲的,但是我也觉得很值得,至少为中国的下一代做了一些努力。