从杞梁到万喜良

孟姜女的丈夫杞梁是齐国大夫,名殖,字梁,又被称作“杞梁殖”。氏+字+名,是先秦男子常见的命名方式。如秦国名将百里孟明视是百里氏,名视,字孟明;孔子父亲、鲁国大夫叔梁纥,孔氏,名纥,字叔梁。秦末时期,还保留着类似“杞梁”的命名方式,如陈涉(名胜,字涉)、刘季(名邦,字季)。

“杞殖、华还(字周)载甲,夜入且于之隧,宿于莒郊……莒子亲鼓之,从而伐之,获杞梁。”杞梁的事迹虽在《左传》里只有寥寥数字,但是文中透露出他的身份是武将,与后来文弱书生的样子大相径庭。冯梦龙《东周列国志》是最有名的春秋战国小说,第六十四回对杞殖、华还及车夫隰侯重的勇猛进行了大书特书:“华周、杞梁瞪着眼睛大叫:‘我二人是齐国将军,谁敢和我们决斗?’黎比公吃了一惊,察看出他们单车来到,并无后队,让甲士层层包围。……华周和杞梁各挺长戟跳下车,左右冲击,遇者即死,三百甲士,被杀伤一半。黎比公说:‘寡人已了解二位将军的勇猛了!不必死战,我愿分莒国与二位将军共有!’……华周、杞梁一直向前,要夺城门,百箭齐发,二将冒着箭雨奋战,又杀死二十七人。”

上海广益书局《东周列国志》

1957年,上海美术出版社出版的连环画《东周列国故事》还专门为三人的事迹单独绘制了一册,分册名就叫《三个勇士》。

连环画《东周列国故事·三个勇士》

杞梁形象如何变成儒生了呢?至少在唐朝的《琱玉集》里就如此了,“(孟仲姿即孟姜女)问曰:‘君是何人?因何在此?’对曰:‘吾姓杞,名良,是燕人也。但以从役而筑长城,不堪辛苦,遂逃于此。’”此书里面,名还从“梁”变成了“良”。

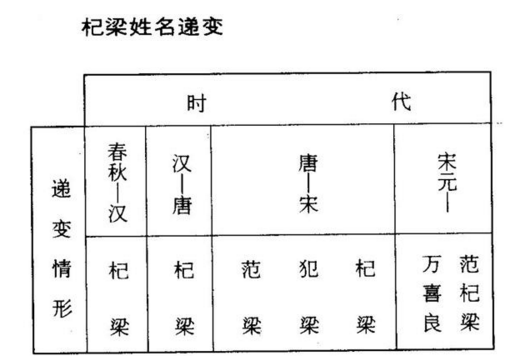

杞梁变成范杞梁,再进一步变成谐音的万喜良,则是唐朝以来,孟姜女故事从北方传到南方的产物。语言文字学家魏建功发现,这里有个渐进的过程。最早应该是“杞”讹写成“犯”,再替换成“范”姓;宋元后双名盛行变成了“范杞梁(范喜良)”。至于“范”变成“万”,则是南方方言的影响,近代吴语(如苏州话)两字皆读作v声母。

杞梁姓名递变

万喜良便是吴语化的产物,它也是孟姜女故事江南落户的证据之一。为何孟姜女会落户松江府华亭县、万喜良会落户苏州府元和县?因为明清时期,苏松一带文化发达,江南的说书人和出版商拥有话语权。上海书店还一度把持着全国书籍的发行权,上海石印的孟姜女唱本销售到全国各地,无形中改变并巩固了全国观众对于这件故事的记忆。

孟姜女故事情节也到处可看见江南的印记。秦都咸阳在西北,万喜良便要往东南方向的华亭县逃。江南旧戏中还常有“私定终身后花园,落难公子中状元”的俗套剧情。后花园是江南园林的常见物,也是大户千金经常和男子幽会的地方;孟姜女便在后花园花架下见到了逃难的万喜良。