冬

杳杳寒山道

寒山

杳杳寒山道,落落冷涧滨。

啾啾常有鸟,寂寂更无人。

淅淅风吹面,纷纷雪积身。

朝朝不见日,岁岁不知春。

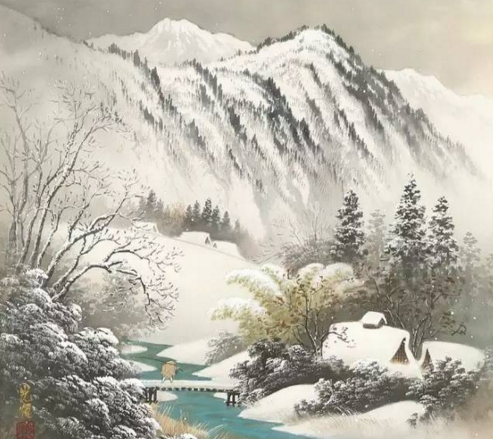

* 风景中“痴定”的狂人

啸傲于山林风月间的寒山也有“痴定”之时。“杳杳”“落落”“啾啾”“寂寂”“淅淅”“纷纷”“朝朝”“岁岁”,时光在这一气呵成的八组迭字间凝住了。冬天的寒冷很好,山、水、鸟、静、风、雪俱在,而人却不见天日、独坐幽林、静如止水。这里有寒岩的景色,也有寒山内心屏息的禅意。痴定适用于冬天,因为冷而增加了集中的幸福感,使我们与诗人一道进入超越现实的冬眠并在幻觉中沉入无垠的黑暗与时间的零度状态。某种东西开始升华了,寒山与自然完全融为一体。

我仿佛听到寒山黄昏时分的吟经声,他一刻不停地吟着,连天光与春秋都忘记了。

逢雪宿芙蓉山主人

刘长卿

日暮苍山远,

天寒白屋贫。

柴门闻犬吠,

风雪夜归人。

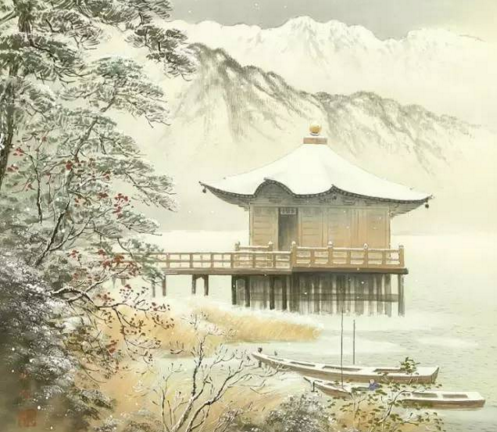

* "风雪夜归人"的意境

刘长卿流传于后世的有一部诗集《刘随州诗集》,此集开卷第一首便是此诗。刘长卿对他写的五言诗尤其自负,曾自称为"五言长城"。不过,从这首诗可见他的自负是有一番道理的。此诗写得明白如话,用词也十分简单,但一读之下令人感到有一种说不出的幽远意境。由此可见,刘长卿的写诗技巧与剪裁功夫实不亚于一些前辈大诗人。

这是一首诗,但又更像一幅画,呈现出中国山水画中常见的情景:天寒日暮时分,一位羁旅之人迎着风雪在投宿。起首一句,诗人从大处写来,心情自然也从大处开始。紧接一句"天寒白屋贫",已有一些近景了,运笔也收到细节之处,那贫寒的白屋正是诗人今夜的落脚之地。第三句,诗人更走向近处:柴门内的黄狗叫了起来,似乎那"犬吠"在提醒旅人,就在这里歇息吧。最后一句,可称意境洞开,其中许多笔墨尽数略去,"风雪夜归人"的冬景图并未把我们引入愁境,而是引入一种深冬寒夜的美丽境界之中。

此句的意境,就妙在它只点出"归人",而不再作归人之后的室内描写。读者的想象也自然而然地在"风雪夜归人"这句中绵绵地展开,他们可以无穷无尽地设想"归人"入室后的各种情形:温暖的炉火,主客之间在灯下饮酒对谈,或下棋或弹琴等等。他们对每一种情形的设想,正是这一句诗涵泳至深的地方。多少丰富的内容与细节尽在其中,而诗人只用五字当场收住。

除夜宿石头驿

戴叔伦

旅馆谁相问?寒灯独可亲。

一年将尽夜,万里未归人。

寥落悲前事,支离笑此身。

愁颜与衰鬓,明日又逢春。

* 戴叔伦的年终盘点

除夕之夜,正是家人团聚,吃年夜饭的幸福时刻。然而诗人却有家归不得,滞留在石头驿的一家旅店,独自打发大年三十之夜。其中凄凉悲苦可想而知。

此诗起句十分突兀,却偏偏诗兴顿出。"旅馆谁相问?"应是无人问。戴诗人只有枯坐旅馆,与寒灯相依为伴,漫漫长夜里的孤苦之状已尽在眼前了。除夕,当然是"一年将尽夜"。而奔波了一年的诗人此时仍是"未归人"。到处都是家人团圆的欢乐,而诗人这一夜心潮难平,百感交集,许多往事不禁涌上心头。

他到底想了一些什么呢?诗中并不具体说明。只"寥落悲前事,支离笑此身"二句便足以让读者去想象了。诗人以寥落之心在这寥落的空舍里自悲自叹先前的往事。而从往事中醒来面对自己支离破碎的身体时,又不禁要含泪苦笑一番了。

诗人如今已入暮年,四处漂泊,身体又有病,正是"愁颜与衰鬓"呀!然而流年似水,光阴不再,衰老的终会衰老,新生的终会新生。末句"明日又逢春"一是说除夕夜过后就进入正月初一,即初春的第一日;二是以此感慨抒怀,说自己一年一年将老下去,而新春(即新的生命)却一年一度,永不衰败。

末句与前一句两相对照,异常鲜明,正好形成诗之张力。生与死这一伟大主题赫然呈现于读者眼前。真是人之年龄,春、夏、秋、冬。我辈至今读来,也不禁要平添悲凉。这正是青山不改,绿水长流,而人将老去。

问刘十九

白居易

绿蚁新醅酒,

红泥小火炉。

晚来天欲雪,

能饮一杯无?

* 雪中的"小"快乐与大人生

白居易的诗歌看起来平易,但其中却煞是风雅,吉川幸次郎说:"发现不仅仅是平易的内涵,这恐怕就是读者的任务吧。"既然如此,我们不妨就以此诗为例,来一探白氏诗歌之下的风雅情调。

这是一首欲雪之夜的邀饮诗,也是一幅围炉漫叙的饮酒图。这里有中国古代文人享受生活的实情,也有他们诗酒人生的理想。这一寂寞人生中的小快乐(如果说大快乐是不恰当的,也缺乏美感),即诗中的"红泥小火炉",是我们为之神往的美之大人生。围绕着这个大人生(或这个传统),我们的祖国诞生过许多流连人生、品赏生活的大诗人。如明人张岱,清人沈复、李渔,近人林语堂、丰子恺、周作人等等,不一而足。而他们的诗文之美,或所感受的生活之美,可以说尽在白居易这二十个字当中了。

这种对美的理想与李白那一路诗风是完全不同的。李白是仙人或天人,当有大气魄、大美丽、大英勇、大感叹!而以白居易开创的"红泥小火炉"这一派文人则是更细心、更"小气"、更婉约地慢慢体味人生这杯纯酒。

的确,从某个角度说中国不需要"体"而需要"点"和"线"("点、线、体"之说,笔者已在前面谈岑参的《走马川行奉送封大夫出师西征》一诗中有所谈论。有关此说,读者可参考前面对此诗的解释),不需要大局观或大乘佛教,而需要"斤斤计较"或小乘佛教。当然"大"是美的,反过来"小"则更美。而此首诗的美正在于它的"小",而不在于它的"大"(即李白的"会须一饮三百杯"那种大)。这小快乐里更有一番大人生的道理。众所周知,一粒沙也可见世界嘛,何必多说。雪夜饮酒(还有雪夜闭门读禁书等)是中国文人的赏心乐事,再邀二三知己围炉对饮,更有延年益寿、快慰平生的舒心了。