开栏语

一个人就是一座城市。

走青山望白云,你的故事从脚步迈开的那一刻起,开始书写。

穿越时光,追昔抚今。

关东文脉人文地理栏目《寻城记》,深度挖掘地域文化特色,注重时间维度的接入,探讨时间与空间、历史与地理的关系,和您一起寻访城市记忆,发掘历史痕迹,感受不一样的吉林。

这里是无数吉林球迷心中永远的殿堂

新赛季的CBA,已经开战数场。

尽管吉林东北虎男篮开局不利,但是主场比赛之日,热情的球迷依然会聚在五环体育馆,用震耳欲聋的助威声浪,为主队加油鼓劲。

相较之下,吉林东北虎男篮曾经的主场——长春市体育馆,在车水马龙的人民大街旁,显得格外宁静。

就如同一位光荣退休的老人,悠闲而随和。

毕竟,这座体育馆,已经陪伴了长春人六十余年。

一座场馆的诞生

1956年9月7日,长春迎来了一支篮球球队:罗马尼亚国家队。

这支球队刚刚结束对沈阳的访问,长春是他们东北之行的第二站。

在参观了第一汽车制造厂、长春电影制片厂之后,傍晚七点钟,他们按照计划,和长春男篮打了一场友谊赛。

这个时段,正好是长春市民们下班之后的休闲时光。很快,这场赛事成了当时的一大焦点,8000多名观众坐着公交汽车、单位班车,或是骑着自行车、迈动两条腿,从各处赶来,观看这场球赛;最终,罗马尼亚国家队以67:38赢得了这场比赛的胜利。

——从上面的表述中,这场比赛看起来似乎没有什么特别。

但是现在的你可能想象不到的是,这样一场焦点赛事,是在露天的篮球场上进行的。

因为,要到将近一个月之后,长春的第一座室内专业体育馆才开始正式动工。

没错,那就是在今后几十年间,始终陪伴着长春人民的长春市体育馆。

长春市体育馆旧照,图据长春市人民政府网站

1956年10月4日,这座被长春人民寄予厚望的体育馆破土动工。

这座体育馆的主要设计者,是中国建筑大师葛如亮先生。

他不但曾参与人民大会堂和中国革命博物馆的方案设计,更是中国体育建筑领域的重要开创者——国家体育中心与体育馆、上海黄浦体育馆,都是他的手笔。

但在这座体育馆动工之时,他的身上还没有如此璀璨的光环。

当时,30岁的葛如亮刚刚从建筑大师梁思成的手上接过毕业证,以全优的成绩从清华大学毕业——长春的这座体育馆,正是他早期设计的作品之一。

长春市体育馆透视图,图据《葛如亮建筑艺术》

在这座场馆的背后,蕴藏着对一个问题的深入思考:当时的中国基础设施极其薄弱,有大批体育场馆需要修建。这些场馆,应该建在哪、怎么建?

因此,对于葛如亮先生而言,长春市体育馆的规划以及设计,带有很浓的实验色彩。在场馆的设计过程中,他不仅仅在设计一座独立的场馆,更是在为上面的问题寻求一个“通解”。

例如,体育馆应该规划在城市的什么位置。

葛如亮先生认为,长春市体育馆的区位,正是他心目中理想的选址——靠近城市中心与交通干线,以充分利用市区的交通设施与餐饮资源:

“长春体育馆面临该市主干线斯大林大街(今人民大街),三面为公园,距离市中心人民广场400米,靠近而不正处于市中心,集散方便但不影响城市交通,其位置的选择是比较恰当的。”

长春市体育馆,紧邻人民大街

又如,场馆的座位应该如何安排。

在参与人民大会堂的设计工作过程中,葛如亮深刻认识到,观众在大型公共场馆中的视角和关注点并不相同。在体育馆设计中,他开始着重关注观众视角的分析,并逐渐摸索出不同规模的体育馆中,观众在观看球类、田径等不同比赛时的视觉观感,并由此绘制了《观众视觉质量分区图》。

而长春市体育馆在设计过程中,正是按照这一理念规划了比赛场馆的座位,在有限的空间内最大限度地争取了全厅良好的视觉效果。

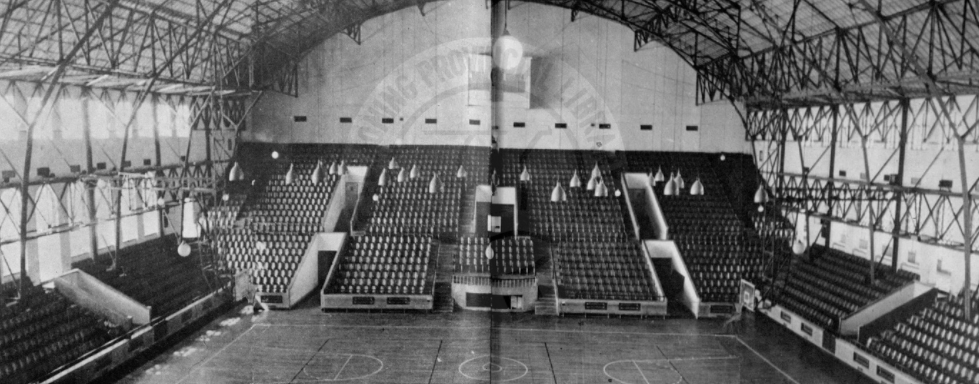

1959年的长春市体育馆内景,图据《吉林画报》

还有,场馆的内部空间该如何利用。

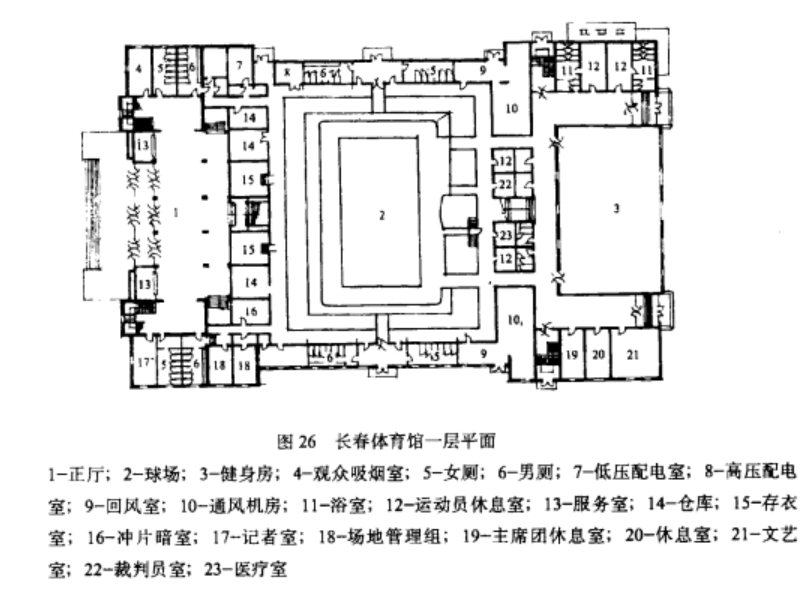

在长春市体育馆的规划中,全馆划分出了三个较大的独立区域:门厅,比赛场馆以及练习场馆。众多健身场馆、练习场馆集中在场馆的后半段,比起建造独立的练习馆,更加经济适用。

长春市体育馆平面图,图据《葛如亮建筑艺术》

以及,场馆的配套措施应该如何规划。

还记得前面提到的那场长春男篮对阵罗马尼亚国家队的篮球比赛吗?

在这场在露天球场中打响的比赛激战正酣之时,许多人正在加油鼓劲的人群之外,统计着各种交通工具的停放情况:

经过统计,现场共有8000多名观众观战,周边停放了10辆大汽车、30辆小汽车、360辆自行车。

而这组数字,也成为了这座场馆建设之初,停车场规模规划的重要参考:

场馆规划了四十余个车位,可供停放20辆小汽车、20辆大汽车以及4辆内部车辆。此外,还可停放400辆自行车。

一座城市的记忆

1957年11月,长春市体育馆全面落成,交付使用。

场馆为四层钢筋混凝土框架结构,建筑面积1.4万平方米;比赛馆跨度42米、长60米、高26米,有4299个座席。

入口处的主体建筑为对称式布局,显得端庄大气;主入口处正门和突出两翼,装饰有时代特征鲜明的五角星图案浮雕与建筑纹样。

在那个时代,拥有一座专业体育馆,是一件非常值得骄傲的事情:毕竟哪怕放眼当时的全国(港澳台地区除外),类似规模的场馆也只有十几座。

这座场馆,更是以其极具辨识度的设计风格,成为当时长春、吉林乃至中国的著名建筑。世界上最具学术价值的建筑通史之一、英国的《弗莱彻建筑史》(曾名《比较建筑史》),也将这座场馆列入了20世纪50年代中国的代表建筑名单之中。

列入这份名单的、1949年之后的中国建筑,只有43座。

长春市体育馆旧照,图据《长春市志·体育志》

自场馆落成之日,一代代长春人的记忆,就紧密与其相融。

这里举办过许多赛事。

20世纪60年代,这里曾举办过全国乒乓球锦标赛,目睹过荣国团、徐寅生、庄则栋等乒坛名宿的表演;60年前,这里还曾作为当时中国篮球甲级队联赛的举办场地,见证过最早的中国男篮顶级赛事。

这里见证过许多汗水。

这座场馆以及馆办的业余体校,堪称长春篮球、乒乓球、羽毛球、武术、体操等诸多运动的摇篮,一代代的长春青年,曾在这里挥洒汗水。值得一提的是,馆办业余体校的女子篮球队,曾代表中国出战,并获得世界中学生女子篮球锦标赛冠军。

1981年,长春市100中学女篮载誉归来。图据《长春市志·体育志》

这里见证了很多分别。

20世纪六十年代,这座场馆曾是“上山下乡知识青年欢送会”的举办场地。一批批青年在欢送大会结束后,奔向全国广大老少边穷农牧地区;

这里响起过许多旋律。

除了体育赛事,这里还曾作为文化演出的场所。在20世纪七十年代,这里曾是样板戏的汇报演出场地,响起过“我家的表叔数不清”,响起过“阿庆嫂真是不寻常”;

这里迎接过许多英雄。

1979年,对越自卫反击战英雄报告团曾在这里做报告,馆内热烈的掌声振聋发聩,经久不息;

这里纪念过许多青春。

作为几十年之间长春设施最好的综合场馆,许多学校曾把这里作为举办校庆及大型活动的场地。1986年,吉林大学在这里举行了庆祝建校四十周年大会,时任名誉校长唐敖庆先生对吉大学子的勉励,余音犹在。

体育馆上的五角星有着鲜明的时代特征

一座神奇的主场

当然,和更多长春人乃至吉林人的记忆密不可分的,是吉林男篮在这座场馆里缔造的一场场激动人心的比赛。

诞生于1956年的吉林男篮,几乎与这座体育馆同龄。而在此后的几十年中,除了曾在两个赛季把主场短暂设在东北师范大学体育馆,长春市体育馆一直都是这支队伍的主场。

20世纪80年代,这支球队迎来了第一段巅峰时代:短短几年间,接连获得1983年第五届全运会第五名、1987年第六届全运会第三名,并在1984年举办的全国男篮锦标赛上一举夺冠。

职业化时代开启之后,经历了成立之初的艰难岁月,1998-1999赛季,吉林男篮终于成功登陆顶级联赛,开始了CBA联赛的征战。

粉色的体育馆,曾是许多长春球迷的记忆。图据中国吉林网

本世纪初的几年里,吉林篮球迎来了第二段巅峰时代。

“虎王”孙军的百步穿杨,“全能战士”罗德的不可阻挡,李爱军的穿针引线,让吉林东北虎男篮在登陆顶级联赛不久,便一跃成为CBA的最大黑马。而长春市体育馆,更成为名噪一时的“魔鬼主场”——2001-2002赛季常规赛,吉林队在主场仅输一场,客队想要在这里带走一场胜利,简直难如登天。

这里更见证过吉林篮球的许多经典瞬间。

孙军曾在这里创造70分的最高得分纪录,罗德·格里格尔曾在这里向吉林球迷挥手告别,昔日王者的八一队、拥有姚明的上海队、连续夺冠的广东队,都曾在这里栽过跟头。

罗德挥手告别长春

在各地纷纷建起万人球馆之时,这座规模、空间都已显得有些局促的球场,却能让球迷和球员的距离更近、让场内的气氛聚集得更加炽烈。

最近的座位距离赛场只有几米,球迷甚至可以伸长手臂,和进球后的球员击掌;哪怕在稍远的座位上,也能看到球员眉间或兴奋或失落的神情,看到每一次运球、每一次急停、每一次突破;能听到教练场边或镇定或焦急的呼喊,听到篮球的击地、鞋底的摩擦、肢体的碰撞。

当吉林男篮进球得分,观众高高举起的手臂、声嘶力竭的呐喊,更是仿佛要将馆顶掀开。

孙军、王博、姜宇星,大卫·范德普尔、罗德·格里格尔、多米尼克·琼斯,在这座体育馆中,一代代球员、一个个名字,成为了专属于长春球迷、吉林球迷的珍贵记忆。

一座永远的图腾

但不管怎样,这座体育馆毕竟还是太“高龄”了。

在各支CBA球队的主场之中,这座体育馆,是历史最老的一个。

尽管经历了几次装修、升级,但在场馆硬件、配套设施等方面,它已经很难跟得上时代的脚步。

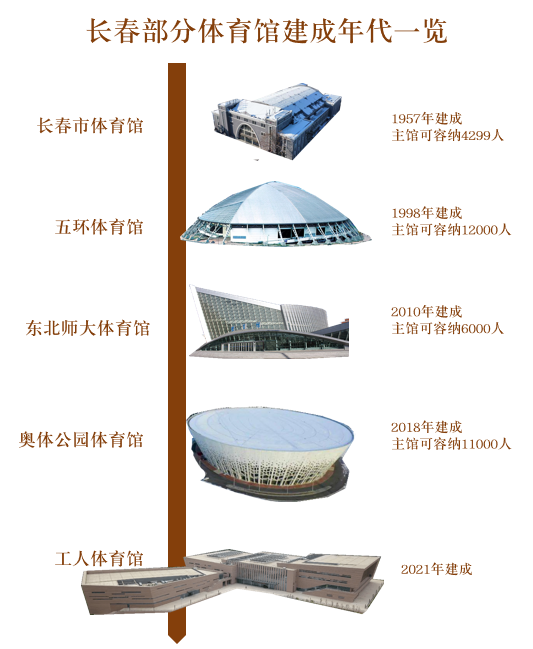

长春五环体育馆、东北师大体育馆以及奥体公园体育馆等一座座现代化体育馆的陆续落成,让这座昔日“魔鬼主场”的身影更显老迈。

制图:郭帅

最终,本赛季的CBA联赛,吉林男篮将主场迁至了长春体育中心五环体育馆。

这是一座功能更多、规模更大、设备更先进的场馆,并针对赛事的需要,对比赛场地、亮化、彩化、灯光和音响等多个方面进行了升级改造。

而卸下了这一职责的长春体育馆,安静地守候在人来人往的人民大街西侧。馆内,依然有满怀梦想的青少年在训练、比赛。

11月中旬的长春市体育馆

“饮水思源,吉林球迷与吉林东北虎男篮不会忘记长春市体育馆对吉林篮球事业做出的贡献。长春市体育馆见证了吉林篮球的历史,是吉林男篮一切荣耀时刻的载体,这里是吉林男篮永远的家,是吉林篮球‘图腾’般的存在。”

——东北虎男篮官方在更换主场的公告中,这样写道。

是的,这座体育场,早已经不仅仅是一座球场。

穿着绿军装的知青,穿着灰工服的工人,穿着校服的学子,穿着一身篮球装备的少年少女,一代代长春人曾踏上馆前的几级石阶,走过抛物线型的大门,转过挑空很高的回廊,走进场馆核心的这片场地。

至少在我的心里,长春永远的“主场”,就在这里。(作者:郭帅)

参考资料:

《长春市志·体育志》、《葛如亮建筑艺术》、《吉林画报》、《吉林省编年纪事》、《弗莱彻世界建筑史》等

*文中图片除署名外,均为资料图片

海报设计:魏向阳

摄 影:罗 浩

来 源:中国吉林网