孕育出长春这座城市的水,来自伊通河 (图片:图虫创意)

人类傍水而居,生命于是繁盛,进而诞生城市。

孕育出长春这座城市的水,来自伊通河。

伊通河是松花江二级支流,发源于伊通县哈达岭山脉青顶山北麓,流经伊通县、长春市、德惠市,最后在农安县靠山乡汇入饮马河,全长342.5公里,流域面积8440平方公里。

关于伊通河的记载最早见于金史,谓之“益褪河”,明统志称“一秃河”“一统河”,满洲源流考称“依屯河”,清一统志称“伊敦河”,清以后始称“伊通河”。无论“伊通”“一秃”,还是其他诸名,皆音出满语,汉译“洪大”“汹涌”,另译为“山雉”。从名字可以大致勾勒出伊通河从前的模样:在两岸山雉飞舞的丛山密林中,一条水势雄浑的大河奔涌向前……

今天的伊通河,温婉、优雅、端庄,无论是多姿多彩的沿河公园,还是上下摇曳的生态浮岛,无不让人流连。然而就在二十多年前,伊通河还不是今天我们看到的样子,由此上溯至百千年前,伊通河更是呈现出与当下截然不同的面貌。

大河泱泱,淇水汤汤,伊通河千回百转流淌到今天,流过青春芳华,流过沧桑苦难,她的每一张面孔,都蕴藏着长春文明的草灰蛇线,都值得我们去仔细端详。

长春人的远古血脉

据地质学家考证,现代伊通河大约形成于第四纪冰期晚期,而吉林地区发现的最早原始人类榆树人也生活在同一时期。

结合考古学家的发现,我们不妨想象一下数万年前伊通河的样子——现属长春市境内地表覆盖着由松、云杉、冷杉及桦属树木组成的原始丛林,丛林外是长满野蒿、野菊及藜科植物的草原和沼泽。智人先祖们食不果腹,衣难蔽体,手持石头、木棒,为了生存,与那些远古猛兽奋力争夺生存资源,他们身边,野马、野牛成群出没,人与兽亦敌亦友,一起枯荣……

距今七千年前新石器时代的伊通河畔,是左家山人的家园,他们生活在今农安境内一处河畔台地上,已经学会了使用蚌壳、鱼骨制作鼓腹罐、筒形罐、钵、杯、石斧、石针……之所以聚居高地,是因为这里既方便日常取水,又能保证住处在河水泛滥时不受侵袭。

“溪毛秀兮水清,可饭羹兮濯缨。”又过了四千多年,伊通河畔愈发热闹起来,在河水哺育下,东硷草人(今长春境内)、吉兴屯人(今伊通境内)、东盛堂人(今双阳境内)、温家坡人(今东丰境内)、哈达山红石砬子人(今松原境内)等人类族群陆续出现。经过数千年繁衍生息,那些远古人类逐渐发展出主宰东北大地的四大基本族系:肃慎、秽貊、东胡以及汉族族系。这些支脉混杂的民族,在漫长的历史长河里,先后成为伊通河的主人,他们经过一次次的酷烈搏杀及血统杂糅,最终成为现代长春人样子,将伊通河最古老的DNA存续至今。

伊通河上游湿地全景,莽莽苍苍,自然原始,也许这就是伊通河最古老的样子(图片来源:《幸福都市-大河生:城市的起伏与永恒》)

王朝更迭下的族系赓续

《国语·鲁语》是最早记录肃慎文明的古典文献。据推断,古老的肃慎文明跨越夏商周三代,延续千年之久,他们在大河之滨纵横驰骋,在黑土地上呼啸来去,豪迈的伊通河,把他的长子长女们塑造成独树一帜的大河性格——勇猛、彪悍,自由奔放,原始、粗狂,野性十足。

公元346年,即东晋穆帝永和二年,属于古老秽貊(mò)族系的夫余人,首次给伊通河带来农耕文明,他们扶老携幼,由东至西跨过伊通河,在现农安域内一片被河水滋润得丰沃如油的土地上,建立起伊通河流域最早的王城,这是东北古代史上为数不多的名城重镇之一,史称“西徙近燕”。

之后的近800年,伊通河流域在东北各势力的生死角逐中几度易手。

时间来到1618年,肃慎族系后裔建州女真起兵,努尔哈赤击败伊通河畔海西女真叶赫部及蒙古部落,伊通河归于即将建立的后金政权。

清代满族统治者为保护“龙兴之地”,推行长达两个多世纪的封禁政策。伊通河畔现长春大部、农安、德惠及九台一部,被一道柳条边墙隔绝在外,成为蒙古王爷郭尔罗斯前旗札萨克辅国公的牧地。

苍山不语,流水无形。随着远去的鼓角铮鸣,伊通河畔的古战场迎来了它的田园牧歌时代。“绿杨着水草如烟,曾是胡儿饮马泉”,人声稀少,不见炊烟,唯见大河汹涌,草木丰茂,牛羊成群,高兴时肆意汪洋,发起怒来排山倒海,伊通河找回了它自由奔放的本初模样。

伊通河流域的农田 (图片:图虫创意)

战争催生的黄金水道

1683年4月4日,盛京刑部侍郎噶尔图和宁古塔副都统瓦礼祜两位二品大员在清兵簇拥下,通过伊通边门来到伊通河畔,经过细致丈量、勘测、校验后,联名给当朝皇帝康熙上了份奏折,说伊通河波涛汹涌、水面辽阔:“可行三丈五尺大船”。

与1655年3月的第一次勘察结果一致,康熙下定决心——延长伊通河道,南连巨流河(辽河),北接松花江,再向北直通黑龙江,打造东北黄金航运水道,武力驱逐沙俄人。

过去的几十年间,清政府不断被沙俄边患所扰,原因就在于交通不畅,黑龙江一带无法长期驻军,每次调兵去打,打完再撤,撤了沙俄人又来。

之后几年,随着河道开通,伊通河沿岸兴建起一个又一个驿站,莽莽苍苍的长春平原人气旺了,烟火多了。河内满载人员、粮草、大炮及砖石木瓦的船队,沿伊通河、松花江、黑龙江绵延向北,一座崭新的要塞——瑷珲城拔地而起,与对面沙俄入侵所建雅克萨城对峙。 1685年5月25日凌晨,清军大炮轰鸣,雅克萨大战打响。

大战四年,清军全胜之余,伊通河得到充分开发,写就东北运输史上最为浓重的一笔。一直到20世纪二三十年代,伊通河依然通航。据记载,1915年夏日连雨,旱路泥泞,商人们将大车和骡马改为大船,沿伊通河水路往返运货。伊通县船主丁罗锅子,造长两丈,宽一丈,没有桅杆,只有风帆,能装货两千斤的大船,从伊通县城沿伊通河顺流而下,到长春来回只需一天一宿,满载青菜、白面和布匹。

历时二百多年的航运时代,伊通河展现了她最为丰腴迷人的一面。

繁盛带来的文明反噬

1791年,伊通河流域管理者,郭尔罗斯前旗辅国公恭格拉布坦,干了一件触犯天威的事儿——公然违反朝廷禁令,私召内地民人到边外垦种。

私自招垦影响巨大,为之后的闯关东上演了序章。至1800年,熙攘而至的闯关东民人,已经在伊通河畔形成了一个庞大的聚落——长春堡。伊通河畔开垦地亩已有熟地265648亩,民户2330户。

为管理地方,嘉庆帝设长春厅(今新立城镇附近),那一天是1800年7月8日,长春城从此有了自己的生日。此后,从厅到府,从府到县,从县到市,伊通河诞下的“儿子”日益茁壮。

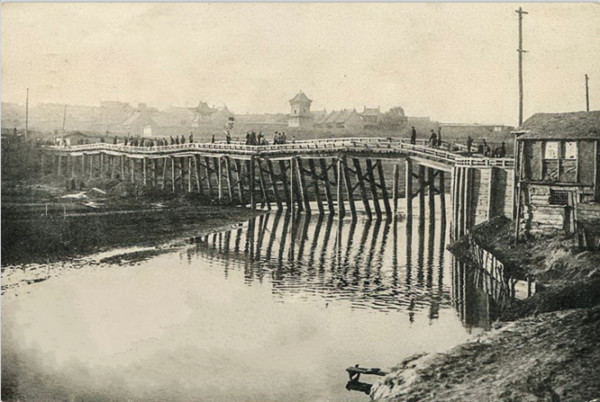

1825年,长春厅顺河而下,将治所移至宽城子(今长春市),就在这一年,伊通河上修建了第一座桥——南关大桥,长春拥有了通往吉林的第一条陆路通道,桥体为全木结构,长64米,宽4.55米。1932年,木桥改为长春首座混凝土桥,1950年,经加宽加固,正式更名长春大桥。

初建时的南关木桥(资料图片)

民国时期加固的南关木桥(资料图片)

如今的长春大桥 (图片:图虫创意)

伊通河畔膏腴饶沃。《满洲地志》载,1868年“伊通河中游河幅三丁(宽327米),水深一丈,沿河两岸林密如篦,水清见底;游鱼如梭”。据民国初县署文件载:“伊通河两岸从亮衣门到嗽叭营子,长200里,宽里许,每年夏季,水清柳绿,鸟语花香,景致宜人。”1882年,伊通河渡口设州城,附近“箭亭子”是闻名遐迩的商贾云集之地,亦是满族人习武、比箭场所,繁盛一时,有“十个营城子,不如一个箭亭子”之说。

长春厅设置后,伊通河畔人口爆炸式增长:1806年流民7000余口;1808年增至3010户;1810年又查出流民6953户;1811增至13887户;1932年长春市区人口126309人;伪满后期,长春(时称新京)市区人口达754210人,长春地区总人口超120万,超过东京(都市区人口),号称亚洲第一大都市……人口成为伊通河难以承受之重。

截至1850年,随着上游两岸开垦农田,沼泽水源被破坏,伊通河水量第一次锐减,航运能力下降,只能进行小规模区间航运。从清道光年间到民国,伊通、长春、农安城镇各有码头,伊通河可以航行7米长的船。伪满洲国初期,伊通河上还有短程航运船家百余家。

伪满时期伊通河流域地图(资料图片)

新中国成立后,人口连年递增,至1958年,长春市区人口达1020867人,长春地区人口达3572496人。城市缺水严重,只好又一次求助母亲河。1959年11月9日,新立城水库大坝胜利合龙蓄水,伊通河被腰斩,饱满丰腴的河道像被抽干了的血液,从此干瘪下来,有些地方只剩下一段浅浅的泥滩,里面甚至盖满了房子。

改革开放初期,伊通河水源林地破坏益甚,泉眼被毁,水量愈少。在尚无环保意识的年代,河道成了排污沟,污染严重到下游灌溉水田的河水呈现黑色。

千年古流,为了她的儿女,付出了一切。

伤痛后的救赎与新生

1985年,一场大雨连下三个月不止,伊通河疯狂冲击着河畔的一切造物——良田被毁、房倒屋塌、桥梁涵洞严重被破坏,新立城大坝几度面临决口——母亲河用她最暴烈的另一面证明自己依旧拥有大自然赋予的权力。那一次,人们终于意识到了自己的短视和功利。

那一次,人们终于意识到了自己曾经的短视和功利,1985年年末,伊通河治理工程启动,历时30多年对母亲河的救赎行动由此拉开序幕。

1985年,被洪水冲毁的二机砖厂宿舍(资料图片)

1986年,南关关帝庙附近治河工程现场(资料图片)

1989年,经过四年整治,伊通河治理初见成效,长春再无大的水患。

1989年第一轮治理过后,伊通河曾经短暂恢复游船通航(资料图片)

1992年,伊通河城区中段两岸改造工程开工。

1992年,新一轮伊通河治理工程开工典礼。(资料图片)

1997年,伊通河城区上段治理工程开工。

2005年,长春市将伊通河生态建设工程确定为“城市建设一号工程”。“生态”两个字,第一次写进了伊通河治河史。

2006年,建设中的伊通河沿岸景观带。(图片来源:《幸福都市-大河生:城市的起伏与永恒》)

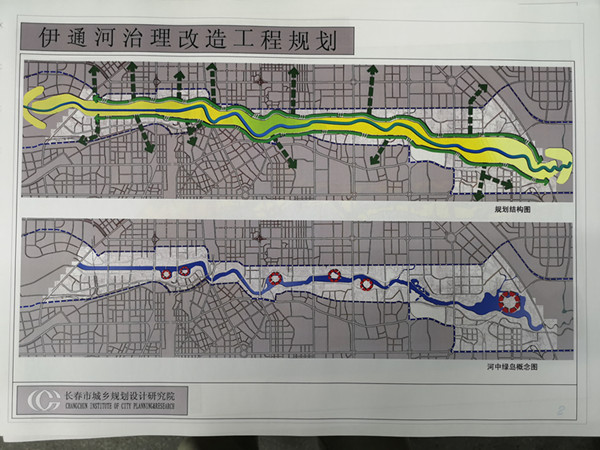

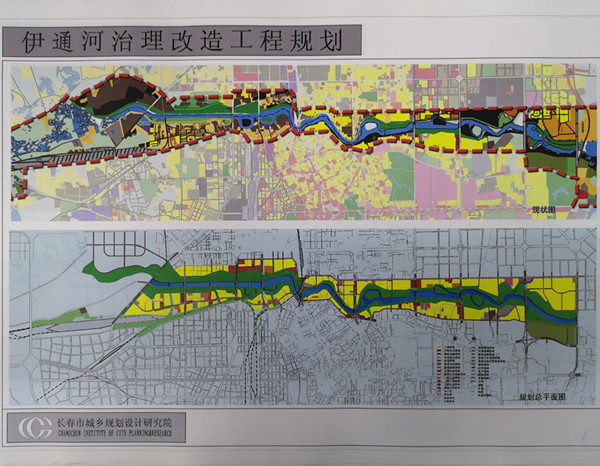

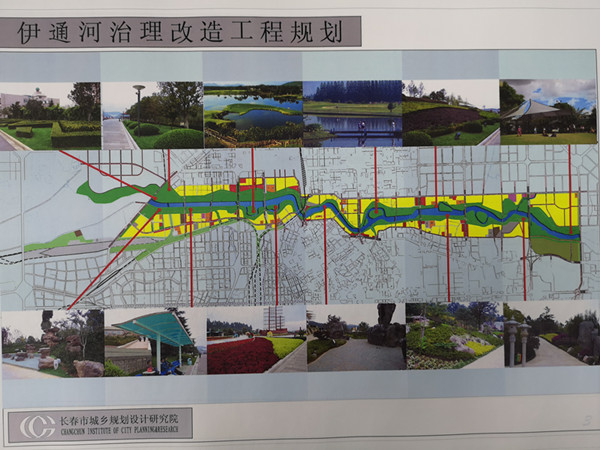

2010年,伊通河“生命线、生态轴、景观带”建设开始。

2010年伊通河河中岛规划图

2010年伊通河规划总图

2010年伊通河景观带规划图

2015年,新一轮伊通河综合治理暨百里生态长廊建设工程全面展开。第二年,长春掀起“百日会战”,全面推进伊通河综合治理工程,全面治理黑臭水体。

长春南溪湿地公园 (图片:图虫创意)

2017年10月,伊通河上游南溪湿地公园对外开放,一个月后,伊通河综合治理中段主体工程基本完工。

时至今日,伊通河终于再次焕发光彩,生态面貌初显,河水温柔恬静,沿岸景致婀娜,成为长春市最宜居最迷人的胜地之一。

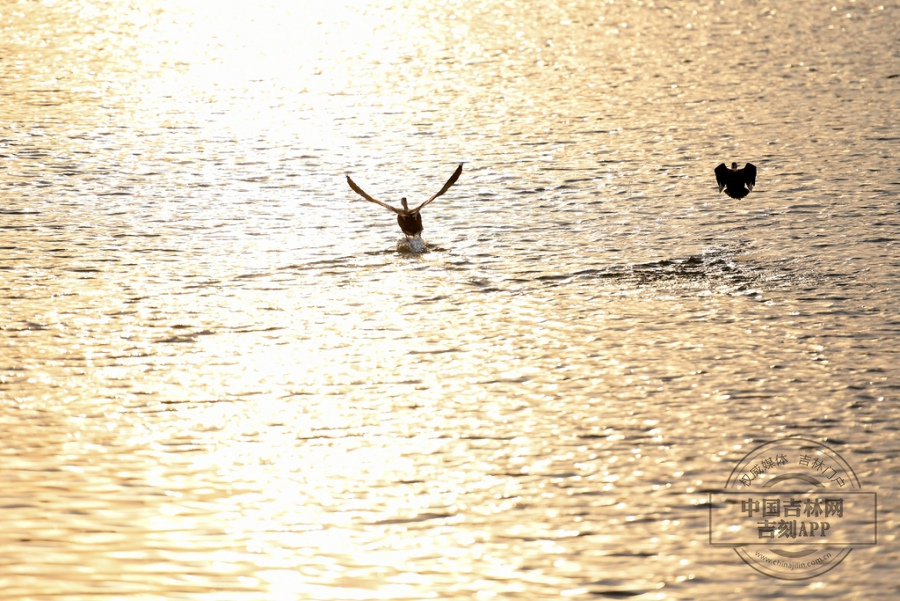

野鸭不时结伴掠过河面,成为伊通河上一道亮丽的风景 (图片:中国吉林网)

儿女永远怀念母亲年轻靓丽的样子,就像祖祖辈辈傍着伊通河水长大的满族学者施立学老先生,他曾这样满怀深情地追忆伊通河:“当我跳出悬挂于伊通河畔那株千年老柳上的悠车子……伊通河以及河畔茂密的大森林,就成了我童年的伊甸园……你可以在河边的老柳树窟窿里尽情地捕鱼捉虾,那里有捕捞不败的鲶鱼、鲫鱼、大蛤蜊、蝼蛄……秋天,河水清浅,用大号网截鱼,用鱼叉叉鱼,用鱼罩罩鱼……即便到了大瑞雪飘飞的冬天……还可以追到一头扎进大雪窝子,只露出五颜六色的长尾巴山鸡,冰上凿个洞,搅罗网一晃,鲜亮亮的鱼就冲出蒸腾的热气……”

长春人对伊通河的愧疚长存于心,好在对母亲的爱已经开始,并且再不会结束。(作者:赵薪)

2016年的万宝拦河闸以北河段。离开长春市,伊通河一路向北,汇入饮马河,奔向松花江。(图片来源:《幸福都市-大河生:城市的起伏与永恒》)

参考资料:

《中国古今地名大辞典》《明史·冯胜传》《清史稿》《大清会典事例》《蒙古民族通史》

吉林摄影出版社《幸福都市》系列丛书《大河生丨伊通河:城市的起伏与永恒》

吉林美术出版社《发现长春》系列丛书

徐春范主编《伊通河文明史》

施立学《千年古运伊通河》

麻铃《伊通河流域的民族流动与辽金时期民俗》

于泾《长春史话》

*文中图片除署名外,均为资料图片

海报设计:魏向阳