在磐石,有这样一处罕见的古迹:这里不仅埋藏着古老的石器,还建有汉代的烽燧以及威严的城墙。依照《中国大百科全书》网络版的说法,这处遗迹,前可追溯至青铜时代,后可延续至辽金时期。

这,就是余富遗址。

余富遗址

一

在磐石市烟筒山镇余富村的西山上,有一片依山傍水、土地肥沃的土地。山坡南麓,有一条东西流向的小河,当地人称之为“小北河”;西、北方向,则是连绵的群山。

吉林省内面积最大的西团山文化遗址,就分布在这里。

——早在公元前800年~公元前1300年,吉林省中部以及辽宁省北部的丘陵草原上,就已经有了先民们采集、狩猎的身影。这一文化,最早在吉林市郊的西团山遗址发掘,因而得名为“西团山文化”。

而在余富村里的这片遗址中,那些历经沧桑的文物,把3000年前的故事,向我们娓娓道来。

根据考察,遗址包括墓葬区、生活区和城址三部分,分布在余富西山的南坡、西南坡、山顶平岗以及平岗北端与另一个山包间的东南坡台地上。

其中,南坡、西南坡遗址面积约12万平方米(400米×300米),山顶平岗、东南坡面积约30万平方米(600米×500米),总面积约为42万平方米;遗址南坡、西南坡均有明显的阶梯状台地构造。

虽然由于栽树、埋坟和挖探矿沟使台地遭到很大破坏,但至今在台地局部地段仍保有浅坑,这可能是当时人们居住的半地穴房址的遗痕。

东南坡台地,由于农耕破坏较严重,从遗址南坡暴露出的石棺看,石棺依山势作单行、横向排列,有三至四个墓区,均西南、东北向,墓主人头朝山顶。

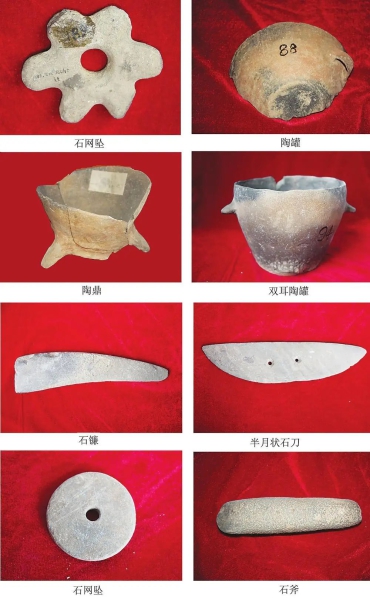

在遗址范围内,到处散布着西团山文化遗物,主要有陶器、石器等。

陶器均为红褐色夹砂陶,采集的文物标本有鼎足、鬲足,器耳、口沿和器底等,此外尚有一件带圈点纹的纺轮。鼎足有圆锥状和扁方夹足状两种,鬲足多为圆锥状。器耳有桥状耳、板状耳、乳状耳等,大小、宽窄、厚薄不一,既有大型的桥耳、板状横耳,也有很小很窄的桥状小耳和乳丁耳。

从陶耳、鼎足、鬲足看,这里的陶器不但种类多,而且多为大型器物。器型主要有鼎、鬲、罐、盆、壶、钵、碗、杯等,均为素面、手制。

石器较多,尤其是石器半成品几乎随地可见。采集到的标本有石刀、石斧残段、敲砸器、石核和刮削器等,石器质地为黑色的页岩。石刀为半月形、直背或稍向内弯,双面弧刃。石斧中有4件类似半成品,打制粗糙,为磨制石器的雏形,平面作长方形,横剖面呈菱形或椭圆形。采集的几件敲砸器均呈不规则圆球形。

二

这片土地上的遗存,还远远不止这些。

2009年5月,在第三次文物普查工作中,普查队员在余富西山遗址北侧山峰,发现了两处人工堆积而成的土台。土台的面积分别约为300平方米、400平方米,初步推断该土台为烽燧,建立于汉代。

加上此前出土的众多陶器、石器,证明了余富遗址在具备西团山文化特征的同时,又存在汉代遗址,为吉林省内所罕见。

而就在余富西山最南端,还有一座依稀可见的古城。

余富遗址生活区

这座古城位于略低于西山主峰的圆形小山包上,山顶呈平台状,圆形台地的直径约为25米,当地人称之为“炮台山”。

距山顶约6米处,有一道城墙绕山而行,城底(墙)为碎石堆砌而成,从靠墙的内侧就地取土堆成墙身,取土后在城墙内形成一条随城墙绕山走向的深沟。

由于城东是一片悬崖,因此并未修筑城墙;其他三面均有城墙,成四分之三圆,周长125米,城墙现残高0.5米,墙基底宽3米,顶宽1.3米。城墙内侧沟深0.5米,宽1.5米。在城墙的南端有一边长为5米左右的正方形土台,可能为角楼一类的建筑。

余富遗址保护标志碑

此处城墙和内侧沟保存尚好,据当地群众表示,曾听老人说起,清末至民国初年,这座城还很完整、威严,城墙有2米多高,沟也有一人深。要想登城,只有从炮台山后的沟塘登西山,然后从山后盘桓上山。早年,还曾有人在这里拣到成捆的铁箭头,约15厘米长。

目前,这处古城的具体建造年代,仍有许多种猜测。从其地理位置、形式和出土过成捆的铁箭头推断,这座古城可能是辽金时期设立的军事戍堡。

2013年3月5日,余富西山遗址和炮台山山城遗址合并为“余富遗址”,被列为第七批国家级重点文物保护单位。这座已经历经千载风尘的遗迹,还将伴随我们,继续走向未来。

作者|吉林文脉综合整理

图片|王锐

编辑|邱珮峰 初审|郭帅 张楠

复审|曲翱 曹淑杰 终审|陈尤欣