长春是一座文艺的城市,许多历史悠久的影院与剧场点缀于街头巷尾之间,成为一道亮丽的风景。

在这些影院与剧场之中,有一处建筑显得格外特殊,它,就是纪念公会堂旧址,今天的长春话剧院/长春人民艺术剧场。

一百多年间,它曾换过许许多多个名字,一幕幕历史藏在它坚固的梁柱间,厚厚的帷幕后。

“御大典纪念馆”

很多人都知道,今天我们再熟悉不过的“胜利公园”,曾经有过另外一个名字——“西公园”。

之所以名为“西公园”,是因为在当时“满铁”附属地的东侧还建有一个“东公园”。

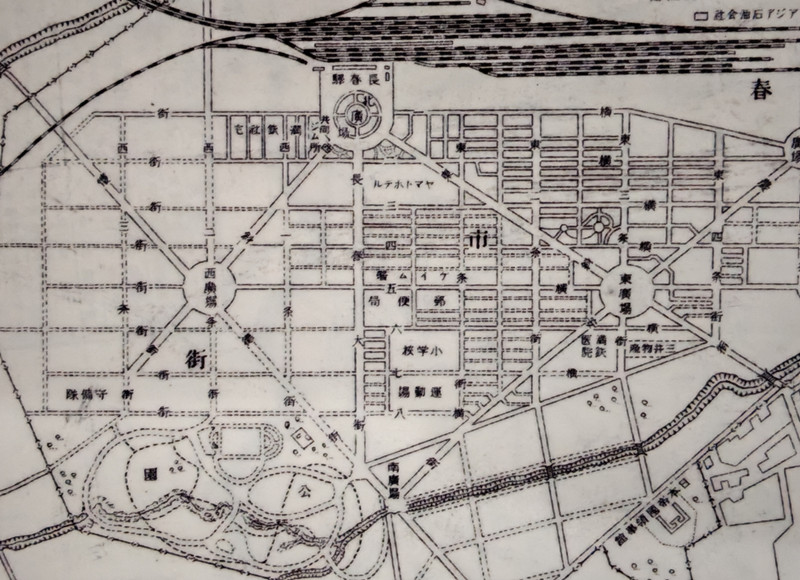

1918年的长春地图,西公园位于今南广场北侧 资料图片

按照当时的地图来看,这座“东公园”面积比“西公园”要小得多,东二条通(今东二条街)、三笠町三丁目(黄河路东端)、东三条通(今东三条街)、吉野町三丁目(今长江路东端),这四条街路围起了这座公园的边界。

不过,这座小巧精致的公园并没有像“西公园”那样保存下来。

20世纪20年代初,公园的土地开始被征用,林木与草坪被推平,一座座建筑在公园中拔地而起,其中一座造型方正的纪念馆,尤为引人注目。

这座建筑被命名为“御大典纪念馆”,是为了纪念日本大正天皇“御大典”(即位典礼)十周年而兴建,这也是日本侵略者在满铁附属地修建的第一座大型纪念馆,

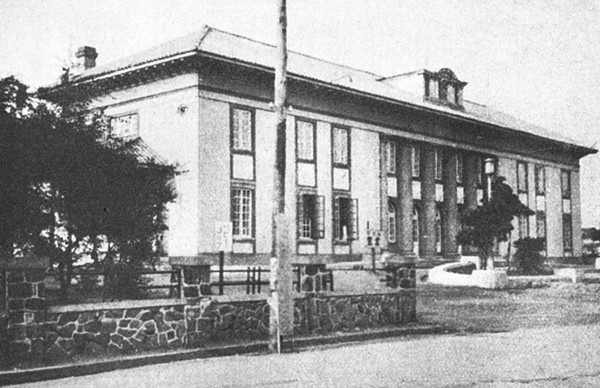

这座纪念馆占地面积4836平方米,建筑地上筑有二层,巨大的坡形屋顶成为建筑显眼的标志,建筑正面建有六根圆柱,门前则修有环形车道。

建筑旧照 资料图片

尽管名为“纪念馆”,但这座建筑却集成了许多其他功用,除了展览室、阅览室、会议室。它的一楼还设有垒球俱乐部、幼稚园等机构,这座具备诸多功用的建筑也一度成为日本居民及团体集会、社交的场所。

1931年九一八事变爆发后,日本的在乡军人会等组织曾在这里集结,随后协助日本军队开展侵略活动。

“纪念公会堂”

1932年,伪满洲国成立之后,“御大典纪念馆”更名为“纪念公会堂”。所谓“公会堂”就是公众集会的地方。

伪满时期这座建筑也进行了扩建,增建了具有集会功能的大厅。这一时期的“纪念公会堂”成为诸多重大活动的举办场地。每年溥仪的生日,都要在这里举办“奉祝宴”,为了庆祝日本军队在各地的“大捷”,在这座剧场里也经常会举办各类的庆典。

但仅仅几年之后,1939年8月20日,一场突如其来的大火让这座建筑遭到了巨大破坏。当时的报纸报道称,“纪念公会舞台后忽然起火,随经全市消防队等努力扑救,然而火势过于猛烈终至将一座富丽堂皇之公会堂,完全烧却而镇火……起火原因系观众将纸烟头弃于座垫之上因之而燎原。”

这次火灾之后,建筑的会堂部分被烧毁,其他部分建筑则得以幸免。

其后,这座建筑的修复计划交给了日本设计师中山克己,他曾在长春设计了众多地标建筑,当时的南岭体育场、满映(今长影)办公楼,都出自他的手笔。

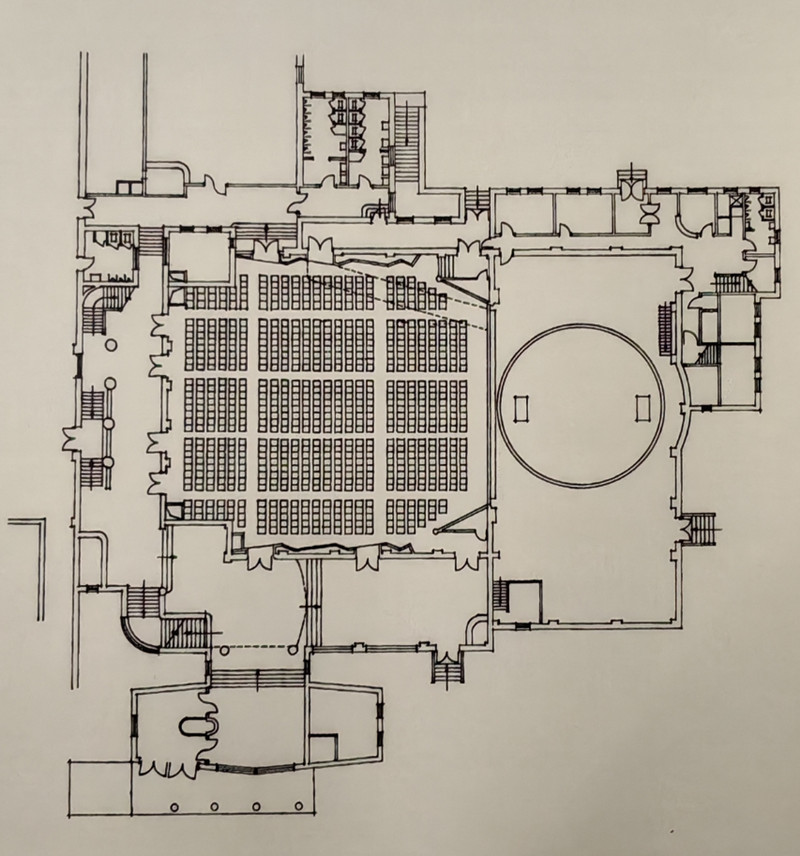

修复计划拟定后,由钱高组施工。重修工程揭开了帷幕,重修的纪念公会堂,由两组建筑组成:一部分被叫做“会堂楼”;另一部分则称“剧场楼”,又称“讲堂”。

1940年、1941年,两部分建筑先后建设完成。

“剧场楼”外观 资料图片

“会堂楼”保留了原有建筑的框架,但对房间的风格、门窗的形式都进行了较大的改动,主入口处的六根巨大柱子被取消,增加了入口门廊。

在“会堂楼”的北侧则新建起了一座剧场楼,它仿照日本东京“银座”修建,号称“小银座”,是当时长春设备最完善的娱乐场所之一。

舞台中心有直径5米的旋转舞台,前台演戏、后台可布景,台上的幕布、窗帘和观众席面料都是红丝绒精织而成。

剧场的设计也非常先进,内部空间拢音效果非常出色。据剧场的工作人员回忆,演员即使不借助扩音器,声音也能清晰传到观众席的角落位置。

“剧场楼”平面图 资料图片

当时的日本戏剧界人士评价:“纪念公会堂重建之后,“满洲”算是有了比较适用的剧场了。该剧场灯光的位置、座位的角度和回旋舞台的设备等,都能给今后的演剧许多帮助。”

旋转舞台的应用以及其他设施的安装,让这里成为当时伪满重要的演出中心。而对于戏剧的内容,日伪当局有着严格的审查。

1943年冬,“满映话剧团”由张辛实编导的话剧《遥远的风沙》曾在这座剧场演出。由于伪首都警察厅特务科认为这部话剧含有抗日内容,1944年5月,张辛实及妻子、妹妹被以“思想犯”为名逮捕,直至将近一年后才获释。

“斯大林格勒电影院”

1945年8月,日本无条件投降后,纪念公会堂旧址由苏联红军接管更名为“斯大林格勒电影院”,而这一时期的这座建筑见证了一群热血青年的行动。

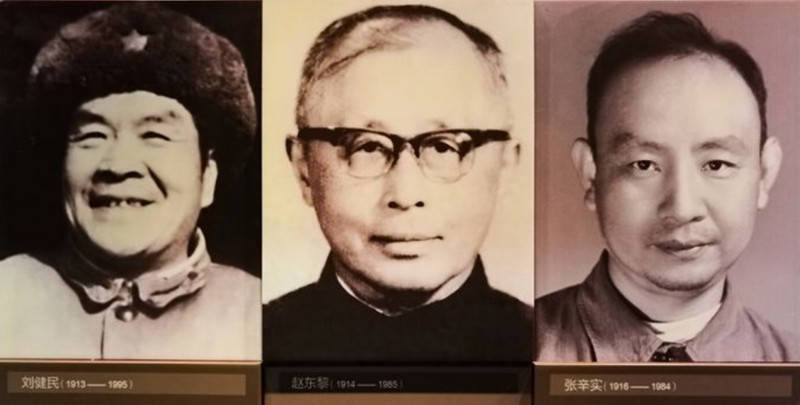

刘建民、赵东黎、张辛实 资料图片

为了建设自己的电影生产基地把原“满映”掌握在人民手中,地下党员刘建民、赵东黎组织原“满映”进步职员开展护厂斗争接收了“满映”。

1945年10月1日,在“满映”的基础上,长春电影制片厂的前身“东北电影公司”宣告成立。担任经理的正是不久前才被日伪释放的张辛实。

在这座剧场里,东北电影公司的演员们演出了由鲁迅先生作品所改编的话剧《阿Q正传》,轰动一时。这也是抗战胜利后,出现在长春戏剧舞台上的第一部大型话剧。

1945年,东北电影公司排演的话剧《阿Q正传》 资料图片

日本社会活动家大冢有章回忆:“由于演出齐整,大小道具无一不有,演出引起了轰动。头三天要限制入场,否则要把舞台挤倒。当时在各部门几乎都处于休业状态的形势下,能演出这样一部名剧对很多观众有着非常大的吸引力。”

很快,东北电影公司的演员们又相继排演了话剧《太平天国》《葛嫩娘殉国》《家》等。这些话剧在这座剧场上演后,引发了社会各界的强烈反响。

“中山纪念堂”

1946年,国民党“接管”长春之后,把这座剧场更名为“中山纪念堂”。

1946年1月22日,宋美龄在蒋经国陪同下飞抵长春,曾经在这座建筑中发表演讲,代表蒋介石慰问苏联红军。当天的礼堂周围警卫三步一岗、五步一哨。

不过,演讲现场却出现了意外的一幕。宋美龄一讲话,台下人们交头接耳、秩序混乱。原来宋美龄并不会说普通话,台下的军官听不懂,坐在台上的蒋经国非常着急,做出让大家安静的手势,随后,由东北行营副参谋长董彦平成为临时“翻译”。

当时还是中学生的毛桂芬老人这样回忆当天的场景:“会场前三排,都是我们女中的学生,也算是妇女界的代表,宋美龄浑身上下都是时髦元素,即使陪在她身边的比她年轻许多的孔二小姐也不如她……宋美龄讲话时,最引人注目的是她通红的嘴唇,因为她讲的话我们一句也听不懂……”

“东北电影院”

1948年10月,长春解放后,这座建筑终于回到人民手中。建筑的会堂楼曾先后由文工团、长春话剧院使用,建筑的剧场楼,则继续作为影院和剧场使用

1949年1月1日,长春的报纸上发布了一则启事:本市原伪公会堂已奉令接管,即日起改名为“东北电影院”,并定于春节正式开业。

而开业当天刚刚更名的“东北电影院”还上映了两部电影,一部是纪录片《东北解放最后的战役》,加演的一部电影则是新中国第一部动画片《瓮中捉鳖》。这两部电影的出品方正是由“东北电影公司”发展而来的“东北电影制片厂”。

根据当时报纸上刊发的影讯,东北电影制片厂出品的许多影片都在这家电影院中独家放映或首先放映。

“人民艺术剧场”

1954年,这座剧场更名为“吉林人民艺术剧场”。1957年,这座剧场再次更名为“长春人民艺术剧场”。

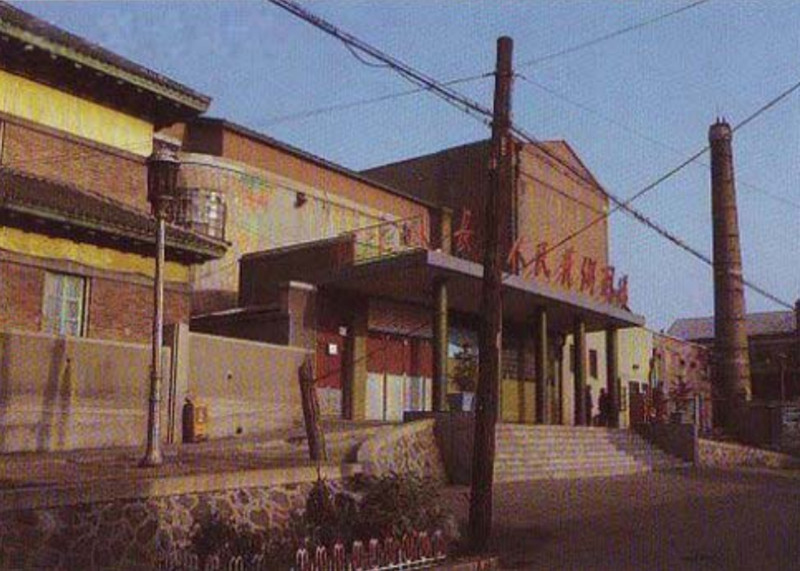

长春人民艺术剧场旧照 资料图片

在那个时代,作为长春市内设施完备的会议场所,吉林省党代会、吉林省人代会和吉林省其他重要会议曾先后在此举行。这里也一度是长春市的话剧、京剧等剧种重要的演出场所和电影放映场所。诸多国内文艺演出团体曾先后在此进行艺术演出。

1988年的长春人民艺术剧场正门 资料图片

20世纪70年代末开始,剧场旁的长春话剧院也迎来了最为辉煌的时刻,《救救她》《吉鸿昌》《孙中山》等,一部部优秀作品横空出世,让长春话剧院跻身于“全国八大话剧院”之一。

二十世纪八九十年代,这里又先后创作演出了《再回头是百年人》《昨天、今天、明天》《老儿子娶媳妇》《高粱红了》《有泪悄悄流》《田野又是青纱帐》等,一个个优秀的剧目和小品,吕启凤、何伟、李幼斌、侯天来、徐松子……这些人们耳熟能详的明星都从长春话剧院走出。

不过,20世纪90年代这座历史悠久的剧场开始难以跟上时代的步伐。不但建筑的入口一度被修改得面目全非,建筑的内部格局也发生了很大改变。

2008年,长春市政府拨款5000万元对这座剧场进行了复原改造。剧场周边的住宅楼、锅炉房、门市房等杂乱建筑被陆续拆除,剧场也依照历史原貌进行了还原:剧场的座席恢复为原有的940个,剧场的地面也恢复成原来的米黄色水磨石整体地面。这座历史悠久的建筑终于又恢复了它本来的面貌。

随着舞台、灯光、音响设备的更新,长春人民艺术剧场也迎来了新的生涯。

近年来,长春话剧院创作的《大山里的红灯笼》《黄大年》等一部部优秀剧目在这里上演,使这里成为了春城百姓喜爱的艺术场所。

刚刚完成修复的长春人民艺术剧场 资料图片

2024年10月17日至2024年11月7日,这座剧场再次迎来了一次升级改造。

如今当你再次踏进这座剧场,你能看到斑驳的地砖、厚重的石柱,也能看到明亮的大厅以及优美的吊灯,历史与现实在这一刹那间水乳交融。

2022年,热播的电视剧《人世间》让这片建筑为更多的人们所知。随着剧中的蔡晓光从第25集开始成为吉春市话剧院导演,吉春市话剧院及其大剧场的镜头也开始增多。而这两处的取景地正是长春话剧院和长春人民艺术剧场。

如今,一幕幕经典的戏曲与话剧在这座剧场的舞台上上演,沉浸其中的观众们可能已经很难想象,自己置身其中的建筑曾有着多么跌宕曲折的身世。

它生于忧患年代,曾被作为日伪文化统治的工具,也曾在火灾中遭受重创,还曾遭遇改建而面目全非。但历经这些,这片建筑顽强地“挺”了过来。

如今的这片建筑,早已不仅是一座大楼、一个舞台。

它的本身也是一部传奇。

参考资料:

罗丽敏 《长春人民艺术剧场修复研究》

张贤达 《长春历史街区》

张宪文 《抗日战争专题研究 日本大陆浪人与侵华战争》

作者|郭帅 摄影|张秋磊