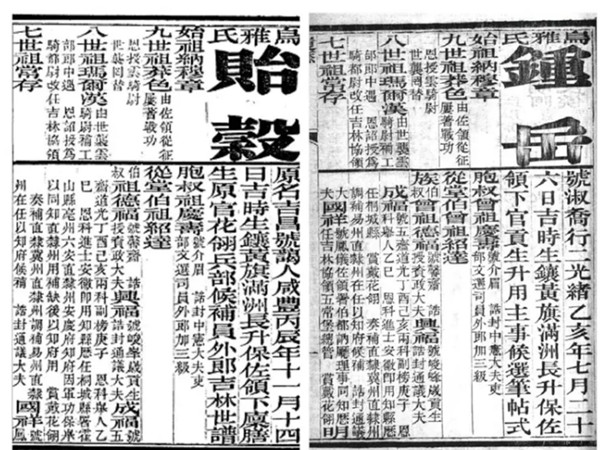

清末吉林籍人士贻谷和钟岳叔侄二人的两份《齿录》,如今保存在美国弗吉尼亚医学院图书馆内。所谓《齿录》,是科举时代记录同一榜中举者的家庭背景、教育经历、仕途发展等基本情况的书册,内容与如今的履历表汇编颇相似。其所载内容相对真实严肃,具有很高的史料价值。

一

贻谷和钟岳为吉林城大家族乌雅氏的名人。贻谷本名吉昌,字蔼人(民国版《永吉县志》写作蔼仁),吉林城驻防满洲镶黄旗人,光绪元年(1875年)乙亥恩科举人,光绪十八年(1892年)考中进士,历任翰林院编修、詹事府少詹事、国子监司业、兵部左侍郎、理藩院尚书等职务。贻谷是晚清权臣荣禄的门生,仕途颇顺畅。荣禄去世后,贻谷遭到诬陷,在绥远将军任上被革职遣戍。

贻谷中举那年,钟岳在吉林城出生。他是贻谷兄长晋昌的次子。在贻谷考中进士的第二年,钟岳成为癸巳年恩科举人。关于钟岳的生平,史料记载有限。在乌雅氏的同辈兄弟中,钟岳的人生跌宕程度,远不及他那位代理过驻藏大臣、最终惨遭不幸的三弟钟颖。关于钟岳的仕途,除在贻谷和钟岳的两份《齿录》中所载“官贡生升用主事候选笔帖式”外,结合史料中的只言片语可知,他在清末担任过吏部文选司郎中,民国初期任吉林省公署高等顾问。民国十七年,万茂森和士绅钟岳、陆军团长王绍南倡办敦化县的万和电灯厂。伪满时期,傀儡皇帝溥仪“巡查吉林”,由熙洽提名,钟岳担任了吉林城满洲旧臣迎銮团团长。

吉林城镶黄旗乌雅氏,族繁丁旺,名人辈出。无论是其先祖玛尔汉、依昌阿,还是贻谷的前辈庆福、锡纯、文光,以及贻谷的兄长晋昌、峻昌,都各有作为。其中,庆福对吉林地区文教事业的发展影响很大。在他的倡议和努力下,吉林城设置了考试院,考生不必再到奉天进行考试。同时,他还组织捐资,在吉林城办起了崇文书院。民国版《永吉县志》专门为他立传,记录了他对文教事业发展作出的贡献。

关于乌雅氏家族的传闻很多,在口述过程中出现很多谬误。贻谷和钟岳的两份《齿录》,有如拨云见日,将真相传达给后人。

二

据贻谷和钟岳的两份《齿录》记载,乌雅氏的始祖名“纳穆章”,事迹不详。贻谷的《齿录》记载:九世鼻祖名“莽色”,由佐领出征,屡立战功,被授予云骑尉,世袭罔替。八世远祖玛尔汉,七世太祖常存,六世太高祖乌德保,五世高祖永和,四世曾祖富明阿,三世祖庆福,父锡恩。除七世太祖常存外,每代皆有官职,都不是底层的披甲当差旗人。另外,“常存”这个名字为汉语,可见从其父玛尔汉开始,乌雅氏家族已经接受了汉文化。

关于玛尔汉的介绍,民国版《永吉县志·卷二十》记载:“绥远将军满洲乌雅氏贻谷祖墓,在城东关门外九棵树西,有碑二:一为皇清敕封振威将军依公讳昌阿灵神道碑;一为皇清敕封武显将军玛公讳尔汉神道碑”。关于玛尔汉的事迹,无论是《吉林通志》还是《永吉县志》均无记述。《吉林通志·卷二十四》中有满洲正白旗兆佳氏的玛尔汉传记,有人曾据此怀疑《永吉县志》中把玛尔汉记作乌雅氏是错误的。

由贻谷和钟岳的两份《齿录》可知,兆佳氏的玛尔汉与乌雅氏的玛尔汉,只是同名而已。乌雅氏的玛尔汉由世袭云骑尉补工部郎中,后被授予骑都尉,改任吉林协领(正三品武官),去世后被追授正二品“武显将军”的荣誉称号。另外,《永吉县志》提到的依昌阿,未出现在贻谷和钟岳的两份《齿录》中,猜测其与贻谷已“出五服”。其“振威将军”的称号为从一品。结合玛尔汉的情况分析,依昌阿的实职很可能为武将二品。故《吉林市园林志》《吉林市郊区文物志》认为,此人是《吉林通志》中记载的那位阵亡在河南杞县的“陈满洲花翎佐领营总”(正四品),也应是同名造成的误会。

三

在《吉林市郊区文物志》等地方文献中记载,依昌阿的神道碑位于小白山西南侧榆树村附近,玛尔汉的神道碑也在一旁。从碑文和《永吉县志》记载可知,依昌阿的神道碑出现在小白山,为迁坟所致。1934年春,日本侵略者在九棵树修建神社,强迫依昌阿和玛尔汉的后人将祖坟迁出。小白山墓地是乌雅氏家族在伪满时期新建的祖茔。民国时期,因乌雅氏改汉姓为吴,九棵树附近的贻谷祖墓也被称作吴家坟。

在吉林城东关九棵树附近,无论是玛尔汉还是依昌阿,甚至是贻谷,名气都不如“庆四大人”响亮。《昌邑区志》记载:九棵树在清代吉林城东是一处闻名的地方,是吉林将军衙门“庆四大人”的坟地。但这位“庆四大人”是何许人也,除《文庙街道志》中提到,此外并无其他记述。

通过贻谷和钟岳的两份《齿录》记述,明确了乌雅氏的“庆”字辈是贻谷的祖父辈分。在这个辈分,乌雅氏家族出现了一次变故。除“庆”字排行外,叔伯兄弟里还出现了“福”“明”等其他排行。“福”字排行的有德福、兴福、成福等人,“明”字排行有明陞、明祥等人,另外还有绍达、国祥等人名出现在这个辈分中。出现这种情况,可能与上代分家或重新修谱有关。

在贻谷和钟岳的两份《齿录》中,均记录“庆”字辈有一个叫庆云的人。庆云,号祥五,世袭云骑尉,为二品衔记名副都统,赏戴花翎吉林协领,掌户司关防(关防即印信),兼任“两路驿站监督”。由于承袭云骑尉世职的是庆云,故推断此支系或为长房。又据贻谷和钟岳的两份《齿录》记载,乌雅氏仅庆云和乌什杭阿担任过户司一职。因此判断《昌邑区志》等资料提及的吴家坟“庆四大人”,应该就是庆云。

四

乌雅氏家族有个支系“锡家”。《吉林市政协文史资料第一辑》中有一篇牛子厚之女牛淑章老人的口述文章谈到,牛子厚原配夫人的娘家是吉林城北关的红带子旗人,姓吴,是锡举人的妹妹。有资料提及,锡举人名叫锡恩。据民国版《永吉县志》记载,吉林城考中举人且名字中带有“锡”字的共有三人,其一为锡祉,为满洲正白旗索绰络氏;其二为乌雅氏的锡纯,清同治六年考中举人,曾出任吏部文选司员外郎;其三为锡庆,光绪十九年恩科举人,姓氏及履历不详。结合《吉林市建筑志》中的记述可以认定,北关的锡举人是锡纯。史载,锡纯,满族姓氏为乌雅氏,满洲镶黄旗人,清同治十二年癸酉科举人,曾担任吏部文选司员外郎。他的住宅位于今光华路,也称吴宅,为传统满族四合院建筑,宅内悬有“太史第”匾额。

满族人之间相互称呼,只称呼名字,不称呼姓氏。这位锡举人的后人常被称为“锡家”(钟岳等在吉林民间常被称为“钟家”)。在贻谷的《齿录》中,锡纯被贻谷称作“堂叔”,清同治六年中举,同时还标注了吏部文选司员外郎只是一个四品衔的官员。《齿录》中还记载,贻谷有两个胞伯:锡龄(诰封中宪大夫)、锡智(佐领委参领,清同治七年阵亡于直隶),以及三个胞叔:锡泰、锡藩、锡光(这与民国版《永吉县志》记载贻谷的爷爷庆福有三个儿子存在差异)。由此推断,锡纯的父亲应是贻谷的爷爷庆福的某个兄弟,锡纯和锡恩并非亲兄弟,牛子厚的原配夫人则可以确认是贻谷的堂姑母。

五

贻谷和钟岳的两份《齿录》和《永吉县志》中均记载,贻谷亲兄弟共三人。贻谷的长兄晋昌,号芍航,恩贡生出身。史载,此人素有爱国情怀。1900年沙俄入侵我国东北地区时,盛京将军增祺恐战脱逃,晋昌不仅力主抗俄,还亲自带兵与沙俄侵略者周旋。《辛丑条约》签订后,作为主战派官员,晋昌遭到清廷撤职流放。

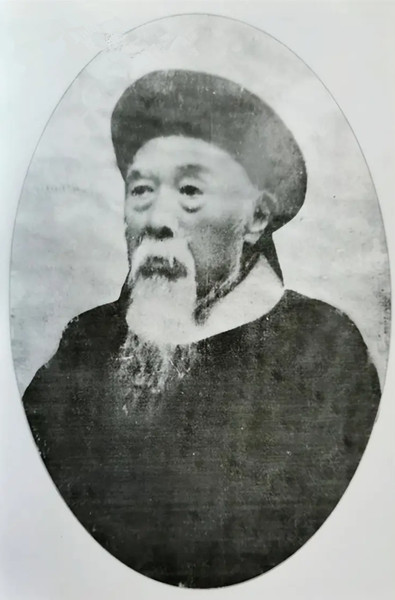

晋昌(1846-1931) 《吉林碑刻考录》

对于晋昌的生平,一些记述存在谬误。如文史学家李洁在《晚清三国》一书中提到,乌雅氏家族“乃正宗皇族”,晋昌不仅身世正统,更是慈禧太后的亲戚。他的大福晋是咸丰帝的妹妹,同治帝的姑姑。根据钟岳的《齿录》记载,晋昌并不是咸丰帝的妹夫,他只有一位妻子瓜尔佳氏。这位瓜尔佳氏是“记名副都统署阿勒楚喀副都统赏戴花翎拉林协领”霍伦保的孙女,原任二品顶戴协领三姓佐领赏戴花翎图明阿之女。可见,晋昌的妻子既不是公主,也不是另一传闻中所说的晚清权臣荣禄之女。

“晋昌是驸马”“乌雅氏是红带子”在吉林城的传闻日久,也影响了许多判定。如晚清时的慈安太后本姓钮祜禄氏,一份《牛子厚年谱》却记述:锡恩的妹妹是慈安太后的侄女,光绪七年慈安太后猝死时,“牛子厚携妻吴氏赴京城吊唁姑母慈安太后,两个月后返吉”,将慈安太后改了姓氏,这显然是错误的。

六

贻谷和钟岳的两份《齿录》和民国版《永吉县志》均记载,贻谷有个叫峻昌的弟弟。峻昌,号岳生(笙),恩贡生出身,因过继给了“族叔”乌什杭阿,而承袭了云骑尉。峻昌后来担任过库伦办事大臣,算是清廷的高级地方官吏。之所以提到峻昌,是因为他与在吉林城内颇有名气的“俊六大人”可能是一个人。

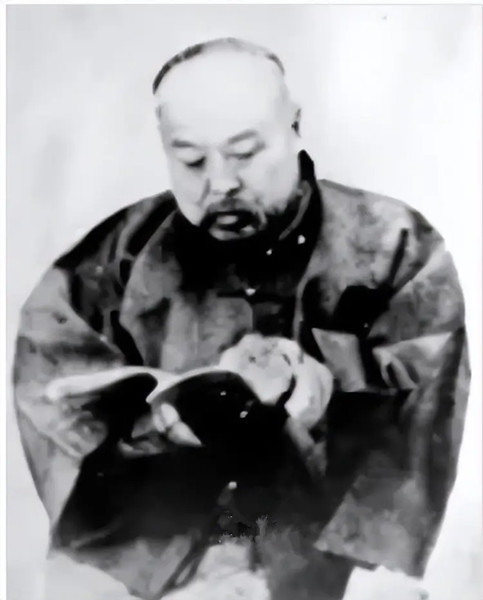

贻谷 (1856-1926) 《吉林碑刻考录》

在吉林地方史料记述中,“俊六大人”多次出现,最主要的有三处。第一处提到“俊六大人”的是《吉林市政协文史资料第九辑》,其中有一篇松毓后人的回忆录,里面提到,松毓第一位夫人钟氏来自满洲名门望族——吉林俊家。这个俊家历代多为朝廷重臣,松毓夫人之兄“俊六大人”,在清末为一品官,因得罪慈禧,被发配到云南。民国时期,其仍以“无圣旨诏免”而不归。其子钟子锦在末代皇帝溥仪移居天津时,获得一纸赦书,才把这位“俊六大人”接回原籍吉林城,落叶归根而逝。

松毓后人笔下的这位“俊六大人”与晋昌的事迹颇相似。笔者曾怀疑,“俊”很有可能是“晋”的近音字误写。另外,因为贻谷也有清末遭到发配、民国时期被赦的经历,且其子钟仑,字志谨(陆军贵胄学堂学员,升考功司郎中花翎三品衔,曾撰《家君蔼人公事略》),志谨与“子锦”谐音。笔者也曾怀疑,贻谷是“俊六大人”。

然而,在贻谷和钟岳的两份《齿录》中,晋昌和贻谷,无论名字还是号里,均没有“俊”字。他们的同辈兄弟,凡带有“昌”字的人,晋昌最年长,贻谷次之,峻昌、景昌、裕昌、榕昌、赓昌、朴昌、荫昌等都是弟弟。在贻谷和钟岳的两份《齿录》中,虽未给出这些弟弟的长幼次序,但其中的峻昌有可能在家族大排行中排第六,又曾为高官,故被称为“峻六大人”,后来被误写为“俊六大人”。由此推测,清灭亡后,峻昌先于长兄回到吉林城(晋昌“九一八事变”前才回到吉林城,贻谷则称“不回关东”)。

第二处提到“俊六大人”的是,《吉林市政协文史资料第十五辑》提到,清道光三十年,一个号称“俊六大人”的吴姓商人,由外埠来到吉林城,投资食品行业,收购河南街“埠源馆”,改建为“福源馆”。

第三处提到“俊六大人”的是,《吉林市政协文史资料第二十八辑》提到,清同治初年,“埠源馆”改称“福源馆”,1913年后生意日渐兴隆,此时有号称“俊六大人”的吴姓商人前来投资扩产。二者存在时间上的矛盾,但可以肯定的是,“俊六大人”所指的为同一个人。商人不会被称作“大人”,故而判断此人应该在清代担任过官员,民国时为商人。

虽然贻谷和钟岳的两份《齿录》,对贻谷和钟岳的家世有比较详细的记载,但对于乌雅氏这样一个庞大的家族来说,只是偌大水系中的几条细流。据吉林市满族联谊会秘书长吴晓莉介绍,乌雅氏家谱早已遗失,关于这一家族的谜题,有待于发现新资料继续探索。

来源丨吉林乌拉永昌源