2025年2月26日,是王大珩先生诞辰110周年纪念日。

这天,位于长春工农二胡同里的一座二层小楼,迎来了许多远道而来的访客。

在周边鳞次栉比的楼群映衬下,这间小楼显得有些低矮,但在几十年前,这间并不起眼的建筑却堪称一座灯塔,照亮了一个领域的发展。

建筑档案

建筑名称:王大珩故居

建筑历史:伪满第五政府代用官舍

建筑坐标:长春市朝阳区工农二胡同123号

建筑面积:约452平方米

建筑结构:砖混结构

竣工年代:20世纪30年代

使用单位:中国科学院长春光机所

一

1964年,长春南湖附近一座有些年头的二层小楼迎来了新的住户,著名应用光学家、被人们誉为“新中国光学之父”的王大珩,带着家人搬进了这里。

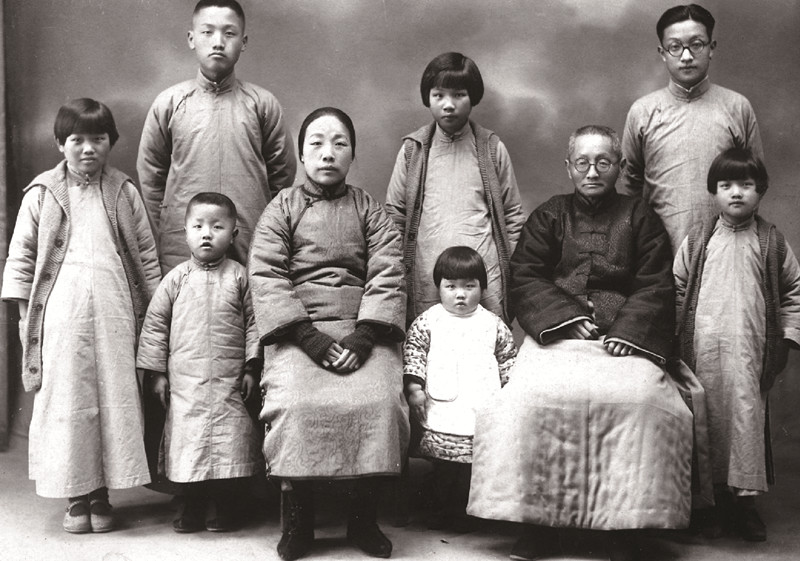

20世纪60年代,王大珩一家的全家福 长春光机所供图

这一年,发生了许多事情。

当年10月16日,我国第一颗原子弹爆炸成功。为庆祝这次试验的成功,王大珩邀请了几位同事一起庆祝。席间,他曾说了一句当时谁也没听懂的话,“要是再晚半年就好了。”就在几个月前,王大珩的父亲中国现代天文学、气象学的开拓者之一王应伟先生病逝,遗憾地没能看到这历史性的一幕。

1933年,王大珩与父母弟妹合影(后排右一为王大珩) 长春光机所供图

王应伟,是王大珩科研之路的领路人。

他曾在给年少的王大珩讲述八国联军入侵北京,掠走珍贵天文仪器的沉痛历史时说,“在这个世界上,靠乞求是什么也得不到的,无论是个人还是国家,都只有靠自强,什么时候我们的国家强盛了,我们这些中国人,在别人眼里才能真正算得上是个人。”

在父亲的言传身教之下,王大珩踏上了一条科技救国之路。

二

1938年,从清华大学物理系毕业的王大珩考取了英国伦敦大学帝国理工学院,在物理系学习应用光学。随后,在英国谢菲尔德大学攻读博士学位。

1946年王大珩(右)与钱三强(左)、何泽慧在英国剑桥 长春光机所供图

当时正值二战期间,望远镜、潜望镜、轰炸瞄准具等各种光学仪器在战争中作用重大,因而光学玻璃制造技术也被严格保密。

在这样的背景下,当一个进入玻璃公司工作的机会出现时,王大珩毅然放弃了博士学位。

多年后,他这样回忆,“我的英国同学汉德先生告诉我,英国昌司玻璃公司急需一位懂应用光学专业的科研人员,我的祖国是多么需要这种技术啊,为了能学到制造光学玻璃的真实本领,我毅然放弃攻读博士学位的机会,离开学校,到昌司玻璃公司工作。”

尽管公司规定他不能进入生产车间,但这段经历为他日后在中国开展光学玻璃研究奠定了坚实的基础。

三

1948年,新中国成立前夕,王大珩与他的清华同学彭桓武、钱三强、何泽慧等,先后从海外回到了日夜思念的祖国。

新中国成立之后,我国的应用光学几乎是一片空白。1950年8月,政务院(今国务院)决定在中国科学院设立“仪器馆”,研制中国自己的科学仪器。

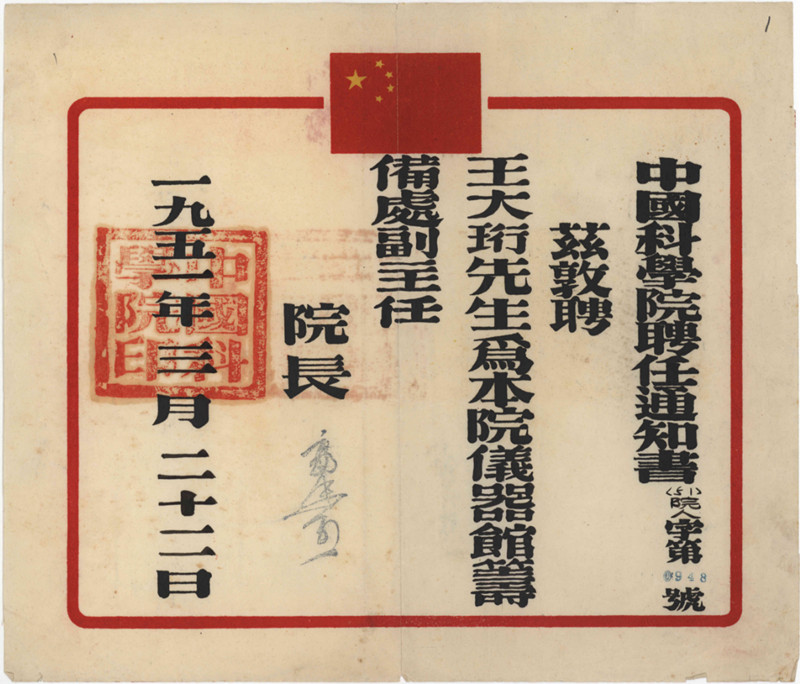

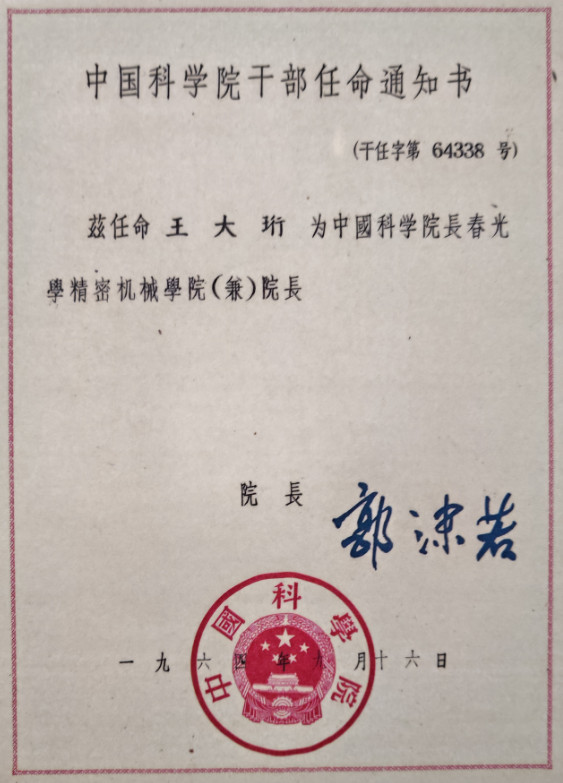

中国科学院聘王大珩任“仪器馆”筹备处副主任的文件 长春光机所供图

王大珩被任命为筹备处副主任,带着1400万斤小米的启动经费,他开始了艰苦的创业。几经权衡,他决定将这座“仪器馆”设在工业基础较好的长春。

冒着严寒冬雪,在铁北天光路日伪时期留下的废旧厂房里,他和同事们围绕着一座大烟囱一砖一瓦建起了中国科学院仪器馆。这座“仪器馆”也就是今天长春光机所的前身。

位于天光路的中国科学院仪器馆 长春光机所供图

当年的老工人回忆,“王大珩那会儿,哪像从国外回来的专家呀,整天跟我们一起住破房子,吃高粱米饭,就大葱蘸大酱,天天干力气活,灰头土脸的跟工人一个样,不说话还看不出个啥,一说话就分出两样了,为啥?因为他说洋话说习惯了,一时半会儿扳不过来,一着急就从嘴里往外蹦洋词儿!”

吃着高粱米饭,就着大葱、蘸着大酱,王大珩和同事们在这里研制出了我国第一炉光学玻璃以及八种精密仪器(史称“八大件,一个汤”),开启了新中国光学事业的发展之门。

王大珩的任命通知书 长春光机所供图

四

1959年,基于发展需要长春光机所从城市的北部搬到了南湖之滨的市区中,此后的几年里,在工农广场周边研究主楼与宿舍楼、学校等建筑,相继建起。

我国第一台高速摄影机、核爆光冲量计、150-1电影经纬仪……

许多在“两弹一星”事业中发挥重要作用的仪器,都在这里研制成功。

王大珩先生故居

1964年,王大珩和他的家人们搬进了长春南湖附近一座建于20世纪30年代的二层小楼。

这座小楼,原是日伪政府修建的“代用官舍”,所谓“代用官舍”,也就是供公职人员居住的住所。

王大珩的”新家”位于这片建筑群的最南侧。

王大珩先生故居

这座小楼分为上下两层:一层包括客厅、书房、餐厅、浴室、卫生间、保姆间、储物室;二层则是卧室,各类设施一应俱全。

王大珩先生的女儿王森回忆,“父亲带着我们全家人,从1964年首次搬进这座小楼,这座小楼是所里分配给他的住所,小楼很大,但并没有都为家人生活所用,客厅和书房,几乎完全是他用于工作的。”

王大珩故居中的客厅

从1964年到1985年,期间除因受“文革”影响一度搬离,这间二层小楼一直是王大珩和家人们居住的场所。

五

这间小楼不仅是王大珩在长春的家,也是王大珩在光机所之外,另一个工作场所。

王大珩的女儿王森回忆,“他每日忙于工作,甚至很少和我们有时间交流,除了书房和休息的时候,他总是坐在那个大写字台旁,这是在这所房子里,他留给我的最深的回忆。”

这间二层小楼为王大珩的工作提供了不少便利:走出家门步行二三百米就能够抵达光机所的“西黄楼”,而获得便利更多的则是长春光机所家属院里其他的居民们。

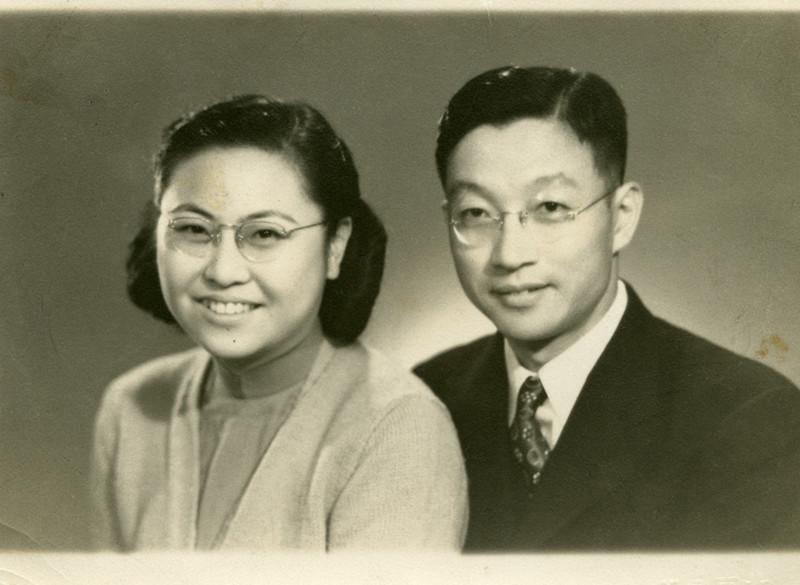

王大珩的妻子顾又芬是白求恩医科大学(今吉林大学白求恩医学部)著名的儿科教授。工作之外,她也充当了长春光机所家属院里孩子们的“专职医生”。

据家属院里的居民们回忆,“当时光机所的人最不怵的就是给孩子看病了,孩子有病了,就去“王大珩小楼”找顾教授,光机所上千户人家有时候一来就是好几个。”

1950年10月,王大珩与顾又芬女士结婚时的合影 长春光机所供图

如果说,光机所的“西黄楼”见证了王大珩在科研上的成就,那么,这座“王大珩小楼”还见证了王大珩在家庭中的温暖。

王大珩夫妇育有二子一女,分别是长子王兢、长女王森、幼子王赫。尽管工作十分忙碌,但他仍然非常重视子女学习。

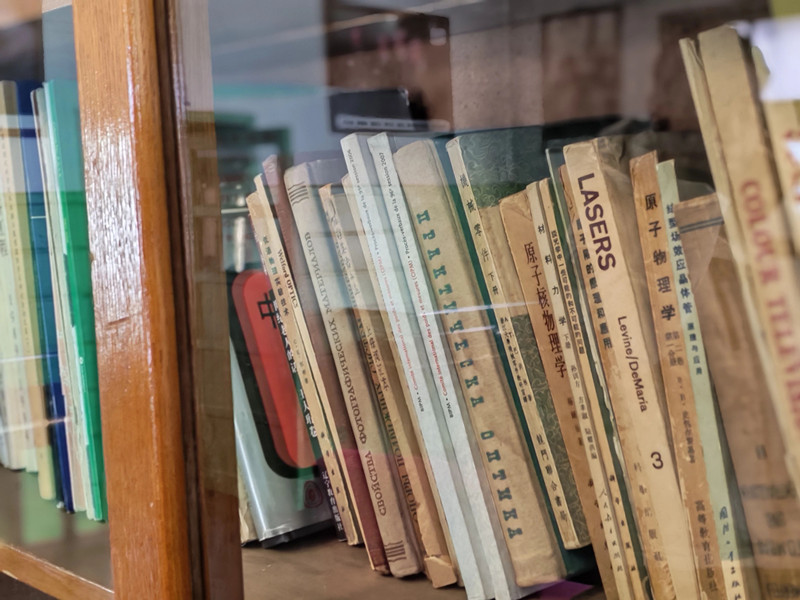

书架上,摆放着王大珩先生的相关著作,以及他曾经阅读过的书籍

三个孩子先后考上博士,王大珩曾特意作诗一首表达对妻子的感谢和对孩子们的期盼:

难得兢赫森,尔辈同根生

相继留美法,都成博士人

少年诚可忆,下乡当农民

求生靠劳动,求知何艰辛

……

谁是启蒙者,她叫顾又芬

异国风光好,莫忘民族魂

须当爱国者,志把中华兴

王大珩故居

六

1983年,王大珩告别了他工作了30年的长春光机所,调到北京任中国科学院技术科学部主任。

1985年,王大珩一家搬离了这座小楼,但长春这座城市依然牵动着他的目光。而此时,他的目光已经不再仅仅关注他一手开创的光学事业,而是投向整个中国科技的发展。

1983年,美国总统里根发表了“星球大战”演说,试图通过建立全球战略防御体系。 作为一名有着强烈使命感和责任感的中国科学家,王大珩有了一种前所未有的紧迫感。

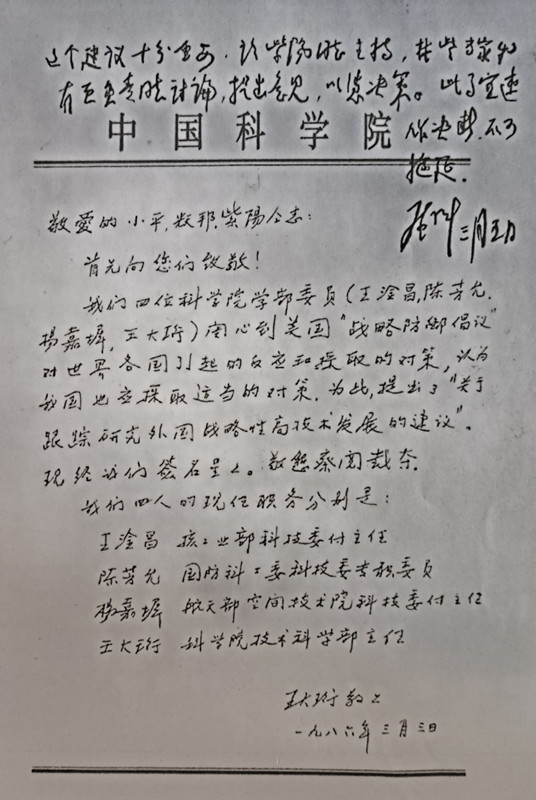

1986年3月,他与陈芳允、王淦昌、杨嘉墀等学者提交了一份建议,“当今世界的竞争非常激烈,稍一懈怠,就会一蹶不振。此时不抓,就会落后到以后翻不了身的地步。”

邓小平在建议上批示:此事宜速作决断,不可拖延

依照邓小平的批示,这个建议经全面论证和多次修改形成《国家高技术研究发展计划纲要》。这就是把中国推到世界高科技竞争起跑线上的“863计划”。

1996年,“863计划”四位倡议人在该计划实施10周年会议上合影。左起:王大珩、王淦昌、杨家墀、陈芳允 资料图片

1992年,王大珩等学者联合署名提交了一份建议书《关于早日建立中国工程与技术科学院的建议》。这份建议书对于中国工程院的建立具有历史性的作用。

2001年,在王大珩、师昌绪、顾诵芬等倡导下,我国大型运输机发展战略咨询课题组成立,国产“大飞机”的进程迈出了重要一步。

2006年前后,视力已经严重下降的王大珩靠着把文件扫描成电子版,再在电脑上放大成很大的字,阅读大量资料,起草了《我国空间科学卫星系列建议书》……

王大珩 长春光机所供图

七

2011年7月21日,96岁的王大珩先生在北京与世长辞。

9天后,载着王大珩先生部分骨灰的列车缓缓停靠在长春站,在家人的陪伴下,王大珩先生回到他曾经工作、生活31年的长春,回到了南湖之滨的这座小楼。

王大珩故居中,先生曾经翻阅的书籍

他可能不知道的是,尽管他已经不再这里居住二十多年,长春光机所也已搬入新址,但是“光机二区”“王大珩小楼”等名字依旧保留了下来。

此时,他一手创办的“长春光机所”已经成为一家拥有核心企业52家的光学基地。

长春光机所内的“大珩楼” 长春光机所供图

他一手创办的“长春光学精密机械学院”已经发展成为具有9个博士学位授权一级学科、38个博士学位授权学科的长春理工大学。

长春理工大学内的王大珩展览馆 资料图片

在王大珩小楼前,长春理工大学的学生们展开了一幅黑底白字的横幅:敬爱的大珩先生,长春理工大学师生迎接您回家。

是的,王大珩回家了。

回到了他起步的地方,这里有他亲手创办的光机研究所,有他亲手创办的理工大学有他一手开创的中国光学事业……

王大珩先生故居中,案头放置的先生曾经阅读过的期刊

八

2012年9月10日,长春市工农二胡同123号王大珩故居,正式对外开放。

故居内陈列了王大珩先生生前的工作和生活用品,主要有各类书籍、手迹、科研仪器以及他本人各个时期的重要生活、工作场景的照片。不仅重现了王大珩先生在此工作生活的场景,同时也见证了一位战略科学家简朴、勤勉、淡然的生活态度,严谨、创新、奉献的科学精神。

故居内大量的文献资料也见证了中国光学,特别是光学工程领域的发展历史。

王大珩故居

九

在这个特殊的日子,走进这座王大珩先生曾经生活、工作的小楼,推开绿色的房门,踏着红色的地板,先生昔日的书房中,一张写字台坐落在窗前。它的边缘已经残旧,那是他经常伏案所留下的印记。

王大珩先生的书房

窗外冬日的阳光洒向案头,一刹那间,你能感到先生从未离开。他如同这缕阳光守护着这片土地,柔和而隽永,明亮而温暖。(作者:郭帅)

参考资料:

《中国科学院长春光学精密机械与物理研究所所志(1952-2002)》

杨小武 《王大珩》

胡晓菁 《王大珩:赤子丹心 光耀中华》

马晓丽 《王大珩传》

陈星旦 《王大珩年谱 文集》

马晓丽 《光魂 著名光学家王大珩》