1800年,清政府在长春堡设立长春厅,长春由此诞生。

同年,河北昌黎的朱家人,在长春厅衙北“宽城子”创立茶食铺“玉茗斋”,这就是与长春这座城市同龄、日后昌盛一时的百年老店——玉茗魁。

20世纪二、三十年代玉茗魁旧影(图中最高建筑为世一堂,世一堂左侧为玉茗魁)

玉茗斋起初只有一间门脸,后来扩大到6间,经营也算热闹。

彼时,东北地区商品经济逐渐成型,长春处于南北交接之处,成为各种农副产品集散地,朱家人看准了商机。

1889年,在玉茗斋北侧、长春南大街创设了“玉茗魁百货店”,长春商业风云传奇由此诞生。

玉茗魁地理位置绝佳,位于旧城南门内、农民进城的入口处。当时的长春是农业生产区,农民喜欢到长春购买工业品,他们进城后,首先接触的商店就是玉茗魁。

玉茗魁首任经理是经验老到的刘永年,他十分赏识的15岁学徒陈锡三,后来继承了他的衣钵,成为第二任经理。

陈锡三坚持“薄利多销,贱卖不赊,面向农民,面向县镇”的经营理念,让玉茗魁大放异彩。

当时玉茗魁货物品类丰富,布匹、鞋帽、食品、百货……应有尽有,而且质量优良,价格低廉。那是因为玉茗魁的采买员从大连、上海、营口、安东、图们、沈阳等产地直接大批量低价采购,再在旺季出售。

玉茗魁的进货渠道,更是遍布东南亚。比如尖儿货布匹,他们从工业化程度很高的日本采买流水线生产的布匹,再由海陆路运输,质量和价格都有很大的优势,保障玉茗魁始终出售价格低廉质量好的布匹。

玉茗魁也很会宣传,要求服务人员穿着得体、态度热情,制定了“先烟后茶”的待客方式:夏天端茶递水,冬天嘘寒问暖,让购货的农民高兴而来,满载而归。

玉茗魁还善于与货郎打交道,货郎经常在乡镇穿梭,他们卖什么货品,农民就认什么货品;农民喜欢什么货,他们就进什么货品。

而玉茗魁不但货品全、价格低,对货郎们的态度也十分热情。为他们提供座椅休息,还亲自送到门口。当时长春周围的货郎都爱来玉茗魁进货,进一步提高了玉茗魁的美誉度。

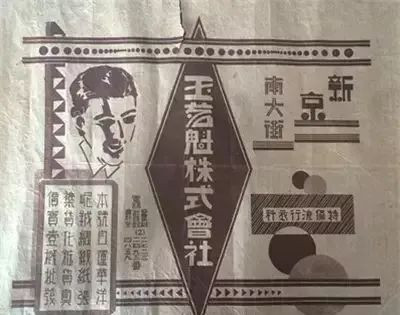

玉茗魁包装纸

玉茗魁迅速崛起,从一间门脸起步,逐步扩大到10间。

1907年,长春开埠通商,玉茗魁的营业额和利润不断攀升,并相继在长春、农安等地开设了“玉茗北““玉茗栈”“玉茗顺”等诸多分号。

1934-1940年的鼎盛时期,玉茗魁在南大街拥有3个大院,还建有批发部楼房和职工宿舍楼,从业人员不下三四百人。

长春周围各县的商号以及黑龙江省南部的商号,也都是玉茗魁批发货物的对象。虽然后来振兴合、顺德商店、天锡昌、宝泰昌等百货店,甚至日本人经营的宝山、三中井、俄国人经营的秋林等知名百货商店相继在长春开业,但玉茗魁营业额和利润依旧“领跑”。

然而,1941年伪满政府颁布“七·二五”停止令,实行物资管制,玉茗魁货源断绝沦为配给店,开始走向衰落。

虽然,陈锡三断尾求生,把门市出租,依旧不能挽回颓势。

1945年, “八·一五”东北光复后,玉茗魁虽然一度迎来一线生机,但随着时局不稳等因素,逐渐走向衰败,最后迫不得已退出历史舞台。

1947年10月长春解放后,玉茗魁的旧同仁在玉茗魁的旧址开了一个叫新玉茗魁的商号,卖油盐米面,但与原来的玉茗魁百货店完全是两码事,最终,也只能湮灭在历史中。

念念不忘,必有回响。

对玉茗魁难以割舍的陈锡三的孙女陈铁华和其长女李宜轩,2010年在广州成立“玉茗魁”,秉承“服务广大消费者健康生活”的宗旨和“原产地采购”的原则,深耕大健康领域。

2020年,“广州玉茗魁”在国家商标局申请注册了“玉茗魁”和“玉茗斋”商标,玉茗魁重现新世纪的舞台。

2025年2月17日,由吉林出版集团股份有限公司出版的长篇小说《玉茗魁往事》读者见面会, 在这有山二楼的玉茗魁百货店举行,作者刘文瀚与该书口述人李宜轩对谈,再次回顾了玉茗魁百年沧桑。

作为长春老字号品牌,玉茗魁在吉林发展民族经济和传承文化技艺方面的重要作用,它见证了长春从一个普通城镇发展成为现代化大都市的历程,也为我们留下了宝贵的商业文化遗产。(作者:殷维)