在长春,有许多大大小小的公园,它们或广阔、或小巧、或幽静、或热闹,如同一颗颗璀璨的宝石,镶嵌在这座城市的版图之中,承载着周边居民的岁月记忆。而对于二道区的居民们来说,劳动公园永远都是他们心中无法忘记的一片葱茏。

劳动公园的夏夜 摄影/蒋盛松

荒芜的“莲花泡”

长春的“二道区”,在“老长春”的记忆中,曾有一个非常亲切的旧名——“二道河子”,这个名称源于一条已经消失了的河流。

这条小河自东向西流淌汇入伊通河,那时的长春人习惯把今天的伊通河叫做“头道河”,而这条小河则被叫做“二道河子”。

地图上的“二道河子”,伊通河与二道河子之间的泡子,也就是今天劳动公园的水面

今天的伊通河两岸,环境优雅、风景秀丽,但是在当年情况与现在大不相同,由于河流两岸地势较低,加之河水经常泛滥,伊通河的周边并不太适合居住。

而伊通河与二道河子之间地势更为低洼,河流两岸是大大小小的草甸与“泡子”。其中一个“泡子”名为“莲花泡”,据说,是因为在这片水域中长着许多莲花。

据曾在附近居住的老人回忆,“伪满以前,位于今劳动公园的莲花泡,我曾目击确有莲花,每当夕阳西下之际,都有中国青年男女前往游览。”

敷衍的“和顺公园”

伪满洲国成立之后,日伪政权对城市重新进行了规划,二道河子附近的低洼地带被规划成了中国人的居住区域。

在这片泡塘棋布、杂草丛生之地,一片片整齐方正的街区开始兴建,“和顺区”成为了这片城区的名字。

1937年,地图上的“和顺区”以及“和顺公园” 资料图片

二十世纪三十年代,当顺天大街(今新民大街)两侧一座座高大巍峨的建筑拔地而起时,那片土地上原本居住着的一大部分中国农户都被驱赶到了这个荒芜潮湿的区域。

而伴随着街区的建设,昔日的“二道河子”也渐渐被街区所覆盖,仅剩下短短的一截。昔日的“莲花泡”则被规划成了“和顺公园”,这也是当时长春城内、中国人聚集的区域中,唯一的一座公园。

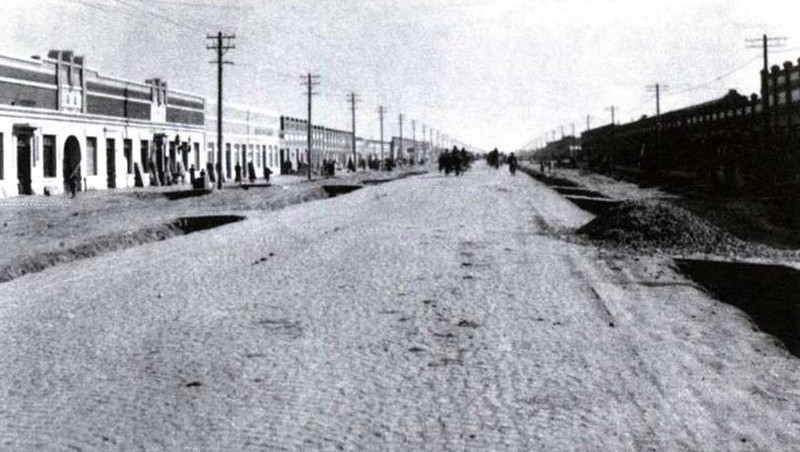

伪满时期的吉林大路,昔日的水系变为街边的水沟 资料图片

不过,相较于当时中心城区里风光秀丽的“西公园”“大同公园”(今胜利公园、儿童公园),这座公园的营造则显得非常敷衍:公园中央有一个月牙形的大池塘,此外,还有一些树木。除此之外,几乎再无其他设施,也没有人管理,直至日伪政权垮台,这里仍是杂草丛生、荒坟连片,只有稀疏树木、零星野花点缀其间。

“和顺公园”旧影 资料图片

新生的“劳动公园”

新中国成立之后,昔日荒芜的“二道河子”逐渐成为城市新兴的工业区,这座“有名无实”的公园也迎来了命运的转折。

1954年,公园一带进行了绿化工作,栽植了大量杨树、柳树、杏树,园容、路貌焕然一新。

1958年,周边区域4万名职工、学生、居民,在这座公园之中奋战了一个春天:平均每人挖土1立方米,在这片荒芜的水泡间,疏浚出南北两片池塘;挖出的土,则堆起两座假山。一座占地面积12公顷、水域面积4公顷的公园,初具雏形。

这座因劳动而焕发生机的公园,也迎来了一个新的名字——劳动公园。

关于这个名字的来源,民间流传着两种说法:一种是认为,这座公园是因“劳动"而生;另一种说法认为,这一公园周边是长春重要的工业集聚区。

80年代的劳动公园鸟瞰 资料图片

对于许多周边的老居民来说,这座最熟悉的公园发生的那些变化,可以作为回忆青春、追溯年华的坐标。

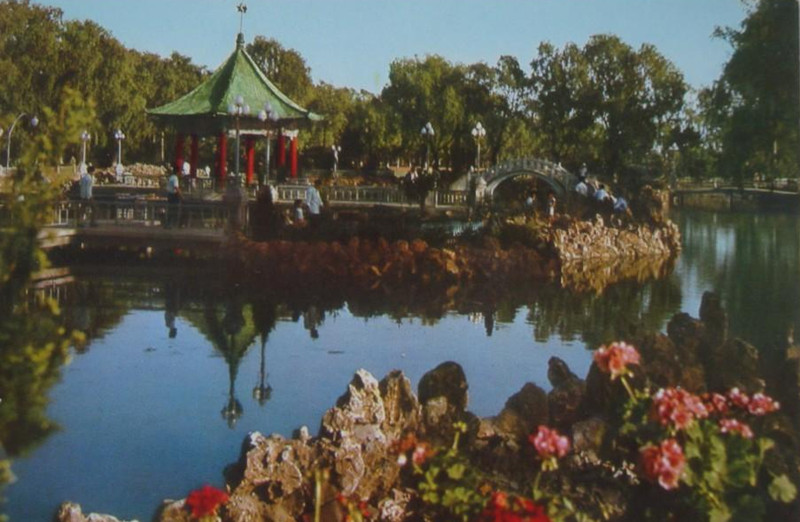

1963年,在公园的南湖上,建起了“莲桥”和“工农桥”。在荷花池上,建造了两层琉璃瓦盖顶的白鹤亭,飞檐翘角,古朴庄重。

70年代的劳动公园 资料图片

当时的一则报道,曾这样描写园中的景色:”走过一座莲桥,拾级而上,绿树掩映间闪出了一座美丽的凉亭,这就是白鹤亭。它坐落在四面环水的一座小岛上,十二根朱红的圆柱,托起两重高翘的飞檐,远远望去,展翅欲飞。湖心曲桥上,兀立着一座金星亭,倚亭南望,可见莲花湖里小船游弋,桨声和着歌声,听来别有一番情趣……”

70年代的劳动公园 资料图片

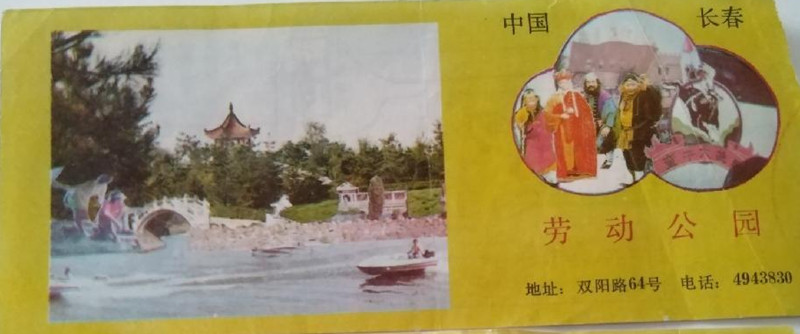

与此同时,作为一座服务于人民的公园,亭台水榭之外,许多文化设施也在园内、园外拔地而起:建立于1958年的“劳动公园小剧场”,可以容纳五百人,一度成为省内颇有名气的二人转等戏曲的演出场所;在劳动公园东侧,建起了长春市第一座“工人疗养院”;九十年代里,劳动公园的“长春历险城”“西游记宫”,更是留下了无数孩子的欢笑……

昔日劳动公园的门票 资料图片

在相当长的一段时间里,这座公园曾是“二道河子区”唯一的公园,公园里盛开的花草、闪耀的冰灯、漂过的河灯,无不承载着周边居民的宝贵回忆。

曾于1958年进入公园工作的刘成芳回忆:“七十年代,在劳动公园举办了一次河灯展,各单位自己做了龙、凤等河灯造型,纷纷参展。那次灯展我负责维护治安,门票一毛钱一张,那人是络绎不绝,到了晚上7点,售票口聚集了好几千人,仅靠公园自己人已经管理不了了,领导临时决定不收门票,免费对游人开放,一时间,小小的公园聚集了上万人,一直到晚上11点人才渐渐散去……”

劳动公园正门旧照 资料图片

新建的古典园林

随着时代的发展,这座公园早已不是二道区唯一的公园,但作为附近居民最为热爱的景致之一,始终承载着极高的游人数量,进入新世纪之后,这里每天来访的游人数量,能够达到四五万人次。

光阴流转、人潮涌动间,公园内部的设施也开始陈旧老化,一些建筑也已出现倾斜、裂缝。

2013年,这座公园迎来了一次大规模的改造提升,在这次改造中,公园正门建立起了一座高11.7米、宽18.7米的高大牌楼,这也是当时长春最大的仿古牌楼。

劳动公园正门的牌楼 资料图片

一阁、一榭、两楼,三亭、三桥、四台,坐落在整修一新的园区之内。为了体现公园的亲水属性,通过建造廊榭、亲水平台,这座老态龙钟的公园,转身之间,成为一片优雅恬静的古典园林。

修缮之后的劳动公园 摄影/蒋盛松

一位曾在劳动公园工作了一辈子的老员工说:“只要是二道区的居民,就没有不喜欢劳动公园的。”

几十年间,居住在附近的居民们看着昔日的“二道河子区”变成“二道区”,看着记忆中的那条小河逐渐消失在视线中,看着公园的围墙由最初的铁丝网变成了竹栅栏、土墙、铁墙、砖墙,又变为今天的开放式公园。

公园里茂密的树木周而复始地枯荣交替,不知不觉之间,昔日在公园里奔跑嬉戏的孩子,白发也已爬上鬓角。

这就是劳动公园,对于附近的居民们来说,它是晚饭过后,漫步遛弯的休闲去处;更是远离家乡,出现在寒夜梦中的那缕乡愁。(作者:郭帅)

参考资料

长春市地方志编纂委员会 《长春市二道河子区志》

惠大东 《长春市城区老旧公园改造案例浅析》

杨铖铖 《中式古典的劳动公园》

房友良 《长春街路图志》

沈燕 《伪满遗址》