在长春市的心脏地带——人民广场的正西侧,坐落着一座暖黄色的建筑。

相较于比邻而居的伪满中央银行旧址,这座建筑的名气无疑要小上许多。

不过,只要你走近这座建筑,就会发现,围绕着这座建筑的故事与传闻,同样引人入胜。

它,就是伪满洲电信电话株式会社以及伪满放送局的旧址,一座颇有些神秘的建筑。

建筑档案

建筑名称:伪满洲电信电话株式会社/伪满放送局旧址

建筑坐标:人民大街2599号

开工时间:1934年

竣工时间:1935年

设计者:岩田敬二郎

建造者:(日)高冈组

建筑面积:17800平方米

建筑现状:中国联通长春市分公司、吉视传媒长春分公司

文保等级:长春市重点文物保护单位

精致的建筑

1932年,在日本侵略者的一手操控下,伪满州国宣告成立,并将长春定为所谓的“首都”。

在城区的中央,一座内径130米、外径300米的巨大环形广场开始了修建。这一广场,也就是今天的人民广场。

一座座重要的建筑,开始陆续在这片广场周围拔地而起,在广场的正西方,这座建筑开始了建设。

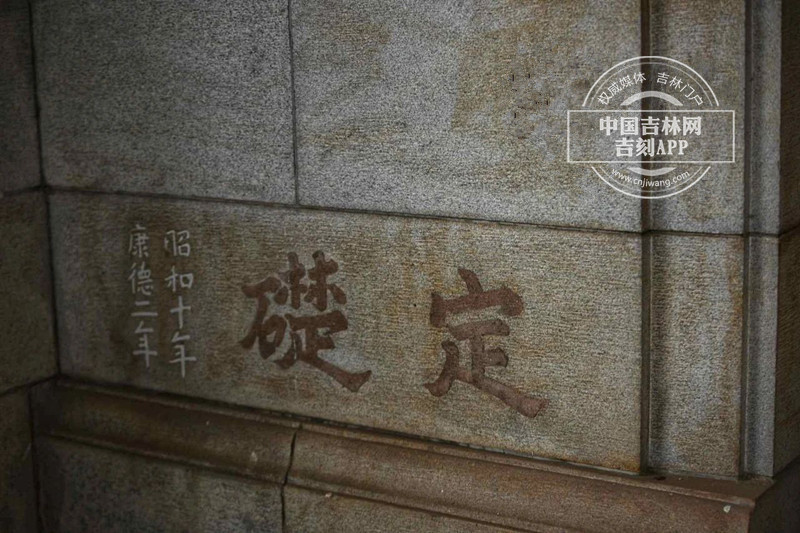

建筑正门附近的“定礎”标识,意为“奠基”。铭刻的“昭和十年”“康德二年”,指1935年。

这是一座庞大的建筑,建筑的造型庄重而严谨,中央为六层的塔楼,两侧四层的楼体向两端延,伸围成一个“凹”字。

在楼体的两端,两座稍小的塔楼分峙左右,与中心的主体塔楼,一起构成了这座建筑的主体轮廓。

建成之初的建筑外观 资料图片

建筑外墙,贴着浅黄色的面砖;在建筑的顶层、檐口,则设置了精美的装饰。

设计最为用心的,当属建筑中央的塔楼,层层叠叠的屋檐使其格外精致而美观。

建筑主塔楼的装饰细节

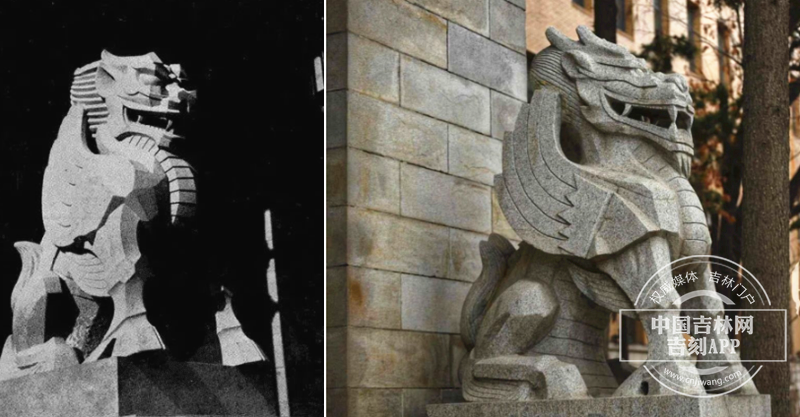

而这座建筑的代表性细节,当属伫立在正门门前的两只使用花岗岩雕刻而成的神兽。

这两尊石雕的造型,出自设计师岩田敬二郎之手,运用了切面式的处理手法,刚劲有力、形式独特。

长春著名文史专家于泾曾表示,这个神兽在日语里写作“狛”(bó),常用来装饰在重要建筑物的入口处,具有驱邪避凶的寓意。

建筑正门处的神兽

建筑的内部空间,同样细致而考究、高大稳重的理石立柱,支撑起宽广的门厅。

在楼体内部,还装置有当时非常先进的电梯,在会议室、办公室的楼顶,同样装饰有精美的纹样。

伪满时期,建筑正门的门厅,格局保持至今

重要的机构

这座建筑,不仅拥有庞大的规模、华丽的装饰,还拥有很多极具神秘感的构造。

如果,你在网上搜索这座建筑,许多资料都会显示,这座建筑物的结构是“地下一层”。

而实际探访这里,你会惊讶地发现,在这座建筑的地下,隐藏着足足三层的庞大空间。

建筑的地下室,装设有隔音材料制成的墙壁

围绕着这座建筑,还有许多神秘的传闻,十几年前建筑在进行翻修的时候,工人们曾发现在建筑的屋顶,铺设有一层铅板。

而这样的构造,在东北非常少见。“用来屏蔽信号、以防被外界侦测”“用以防水,防止机房受潮”……种种猜测也因此而生。

这些细节,似乎都在告诉我们,几十年前进驻这座建筑的是非常重要的机构。

是的,建筑落成之后,侵略者控制中国东北地区的电报、电话与广播中枢,就设在这里。

为了控制东北地区的通信业务,伪满洲国在1933年设立了“满洲电信电话株式会社”,简称“满洲电电”或者“电电会社”。这是一个非常庞大的机构,在东北的各个城市,拥有多处办公地点。

在成立之初,它的总部设在大连,伴随着长春的这座建筑宣告落成,“满洲电电”的总部也在1935年末迁往长春。

虽然名为企业,但这却是一家充满了军事与政治色彩的公司。

今日的建筑

早在1932年,日本的《对“满洲国”通信政策》就提出,帝国在满最高指导机关,应是日本人、特别是帝国将校参与“满洲国”电信电话公司的创设和经营。

而这一会社的历任总裁,也都是军队中身居高位的人选,足可见日本对该会社的重视程度。

在日伪统治时期,这一机构成为管理东北地区电信、电话等各种通信事业的中枢。

“电电会社”的社徽,一时间遍布东北各地,时至今日,九十载云烟消散,你依然能够在城市的主干道上或是楼群的街巷之间,看到铭刻着这一标识的历史见证。

保存至今的伪满时期井盖

为了控制东北地区的广播事业,日本侵略者在中国东北,建起了一座座“放送局”,也就是广播电台。

在“满洲电电”从大连迁入长春的同一年,这座建筑的北侧建筑,成为了“新京放送局”的办公楼。

“新京放送局”是日本侵略者设立在长春的广播电台,最初设立在南广场的“长春电话局”内,使用中、日、朝三种语言广播。

1933年,这个“放送局”先是被移交给伪满洲国交通部管理,随后又并入了“电电会社”。

在“电电会社”搬入新楼之后,“新京放送局”也搬入了建筑的北翼。

在此后的几年间,这一机构曾先后经历了多次“升级”。

1938年,伪满洲国政府对广播管理机构进行了一次调整,昔日的“新京放送局”升级为“新京中央放送局”,它和沈阳、大连、哈尔滨设立的另外三所“中央放送局”,构成了伪满广播网的主干,负责统领东北各地设立的众多“放送局”,而它更是四大“中央放送局”的核心。

从1939年开始,这一广播电台开始通过新设的20千瓦发射机,对欧洲、北美进行定向广播,并使用汉语、日语、英语、俄语、德语等七种不同语言,在国际上开展“舆论战”。

1941年,太平洋战争爆发之后,为强化广播内容的统制,伪满洲国规定所有的广播节目,均由“新京中央放送局”统一提供,各地方的“放送局”只能予以转播。

1943年,这一机构升级为“满洲放送局”,全面控制、垄断了东北各地的广播宣传。

伪满时期,建筑内两座机构的大致位置

在十几年的时间里,这一机构成为侵略者推行奴化教育、实施文化侵略的重要工具。

我们不妨看一下,1940年“新京中央放送局”,为了庆祝溥仪生日而制定的节目单——

10时,儿童演唱“奉祝”歌曲;15时30分,向北美西部作对外广播播送“满洲音乐”;14时,对日广播播送“万寿节奉祝”录音;18时25分,播送宫内府次长鹿儿岛虎雄广播讲话。

日复一日,收音机中所播放的节目,无外乎宣传日军在战场上取得的胜利,以及号召民众“恭顺”日本的说辞。

直至有一天,居民们的收音机中,传出了与以往广播截然不同的声音。

1945年8月15日,东京时间中午12时,设立在长春的“满洲放送局”,转播了日本东京中央放送局播送的录音。

这份录音的内容,是日本天皇宣读《停战诏书》。

录音播放完毕,这一电台在开播十几年后,终止了播放。

历史的见证

日本无条件投降,伪满洲国土崩瓦解之后,苏联红军进驻了长春,随即接管了这座建筑。

昔日的伪满放送局被改组为“长春广播电台”,呼号是一句俄语格瓦里,长春这句话的意思是,这里是长春。

在那段时间里,这座广播电台曾担负为苏军战机导航的任务。

长春解放之后,这座建筑被两大机构所分成的两大部分,也迎来了各自不同的使命。

50年代的建筑照片 资料图片

80年代的建筑照片 资料图片

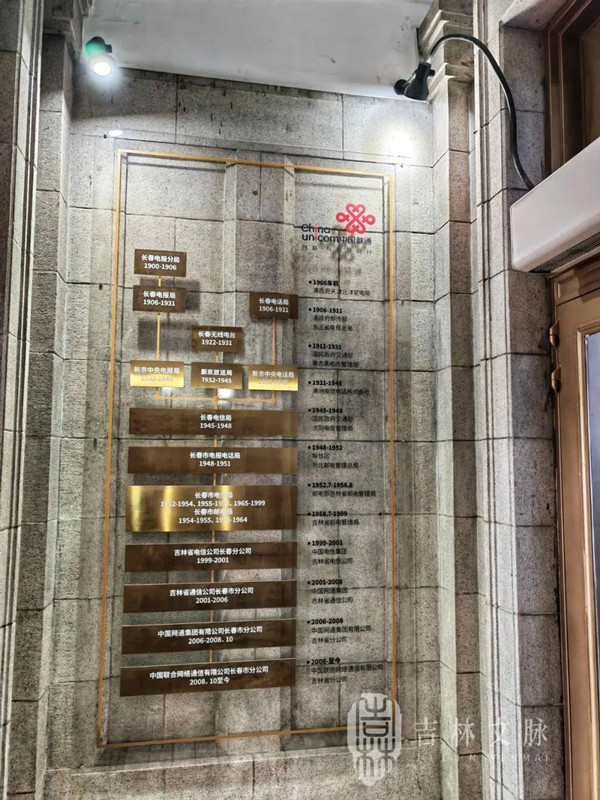

大楼的主体部分,昔日的“电电会社”总部,先后成为长春市电报电话局、长春市电信局、长春市邮电局等不同机构的办公地点。

今天,这里由中国联通长春市分公司使用。

建筑内部的历史沿革示意图 资料图片

大楼的北翼,昔日的“满洲放送局”旧址,曾作为吉林人民广播电台的台址,见证了这片土地广播事业的发展。

如今,这里由吉视传媒长春分公司使用,依旧承担着传媒的职责与担当。

建筑内部悠长的楼道

重要的地标

几十年来,一直矗立在人民广场旁的这座建筑,已经成为这座城市的地标之一。

《雪迷宫》等热播剧的取景,更让这座建筑开始为更多的人们所知。

更为可贵的是,在这座建筑中,许许多多的小细节、小物件,穿越九十年的光阴,保存到了今天。

在建筑北翼的地下室中,几十年前的合页虽然已经锈迹斑斑,但依然能够使用。

昔日的配电箱,虽然早已失去功用,但是九十年前设备上的铭牌字迹,依然无比清晰。

昔日的电梯,虽然早已无法运行,但是电梯的大门依旧保存在原处,向我们表明几十年前,这座建筑曾有多么奢华。

在建筑内的会议室、接待室中,虽然已经历过多次装修,但是天花板上精美的装饰,依然保留着建筑建成之初的样式……

这座建筑最大的变化,或许在于窗外的风景。

如果,你登上建筑的塔楼,透过装饰着精美弧线的窗口,向远方遥望,你能够看到在这座城市的心脏地带,一片片丛生的楼群,正在生长。

此刻,这座城市凝重的历史正踏在脚下,而这座城市明亮的未来,就呈现在眼前。(作者:郭帅)

参考资料

房友良 《长春街路图志》

王新英 《长春近现代史迹图志》

长春市规划局 《中国历史文化名城——长春》

李之吉《长春近代建筑》

吴少琦《东北人民广播史(1945.8-1949.9)》