长春的中心,是哪里?

面对这个问题,可能十个长春人中,会有八个人给出同一个答案,人民广场。

毕竟,这座城市中心的圆形广场,不折不扣地浓缩了半部长春历史。

广场中心一座高大的纪念塔,则堪称这座广场乃至这座城市最具代表性的“名片”之一。

它,就是长春苏军烈士纪念塔。

建筑档案

建筑名称:长春苏军烈士纪念塔

建筑坐标:长春市人民广场

竣工时间:1945年

设计者:米哈伊尔·安德列维奇·巴吉赤

建筑高度:27.75米

文保等级:吉林省重点文物保护单位

“大同广场”时期这里号称长春的“原点”

今天,这座纪念塔所屹立的人民广场,位于长春最为核心的中心地带,可谓寸土寸金。

但是,在一百多年前,这里还是城区与农田的交界地带,由于临近监牢,这里也被当成刑场使用。

1932年,伪满洲国成立后,将长春定为所谓的“首都”。

这一区域则被规划为一座内径130米、外径300米、占地面积7万多平方米的巨大环形广场,并被命名为“大同广场”。

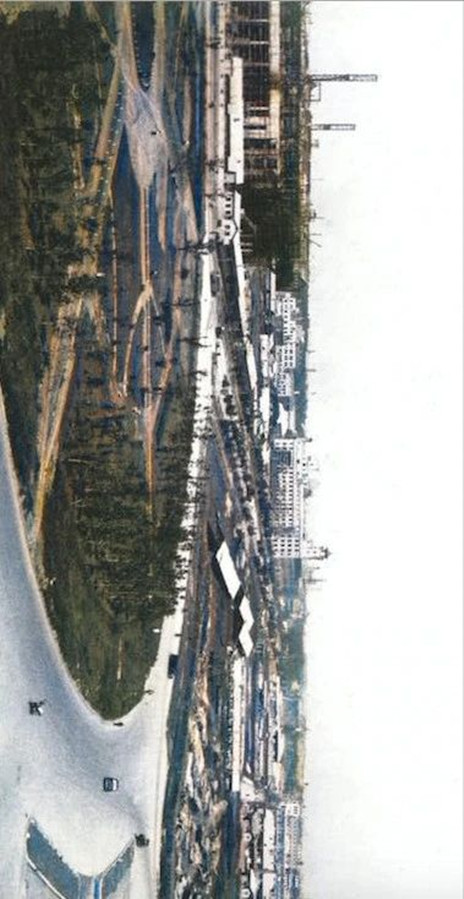

1936年的“大同广场” 资料图片

这个名字取自溥仪担任伪满洲国“执政”时,所使用的年号。

在无数中国劳工的血汗劳作之下,短短几年间,一座座重要建筑在广场周边建起,这片土地从一片荒芜变得初具规模,而标志伪满洲国“水准原点”的石标就安放在广场中心的位置。

“水准原点”是用来计算一个区域海拔高度的基准,其他地点的海拔要以其和广场中心的高度差,进行计算。

这座广场的中心,称得上是真正意义上的城市“原点"。

“斯大林广场”时期这座纪念塔拔地而起

1945年8月,侵略者的末日降临了。

8月6日,美军在日本广岛投下第一颗原子弹;8月8日,苏联对日宣战;8月9日,毛泽东发表《对日寇最后一战》的声明,命令八路军、新四军向日军发动全面反攻,同日,150万苏军从东、西、北三个方向对盘踞在中国东北地区的日本关东军发起猛烈攻势。

东北抗日联军紧密配合苏军作战,收复东北。根据延安八路军总部的指示和命令,冀热辽的八路军也向东北挺进。

8月15日,日本天皇宣布无条件投降,伪满傀儡政权随之土崩瓦解。

8月19日,苏联红军贝加尔军区加尔洛夫少将率领200人的苏军先遣队空 降长春西部的大房身机场,长春日军随即缴械投降。

苏联军队进入长春城后,“大同广场”被改成了“斯大林广场”。

与此同时,俄罗斯侨民米哈伊尔·安德列维奇·巴吉赤接到了一项光荣而艰巨的任务——设计一座纪念塔,纪念在反法西斯战争中,中国东北战场上牺牲的23名苏联飞行员。 纪念塔的选址就在这座广场的正中心,也就是此前伪满洲国“水准原点”石标所在地点。

历经紧张有序的施工,一座庄严的纪念塔在城市中心拔地而起。

1945年的广场及纪念塔,两侧悬挂有列宁、斯大林的画像 资料图片

纪念塔的整体造型是由花岗岩制成的方尖碑,碑体采用花岗岩建造,由塔基、塔座、塔身三部分组成,通高27.75米,塔基为圆形,直径30米。塔身从下至上分为六层、逐级变窄,第三层嵌有苏联国徽图案,第六层嵌有苏联军徽图案。纪念塔顶端,一架苏式轰炸机展开双翼,朝向北方。

从左至右:纪念塔北侧的铭文、南侧的铭文、侧面镌刻的烈士姓名

塔的北面用中文镌刻着“苏军烈士永垂不朽”8个大字,下方镌刻的俄文意为“为苏联的荣誉和胜利在战斗中牺牲的英雄们永垂不朽”。

塔的南面镌刻着中文题词“中苏友谊万古长青”,下方镌刻的俄文意为“这里埋葬着为苏联的荣誉和胜利在战斗中英勇牺牲的后贝加尔湖方面军的飞行员”。

纪念碑的东、西两面,用俄文镌刻着为解放东北而英勇牺牲的23名苏联红军烈士的名字。

这座纪念碑以其庄重的身姿,见证着中俄两国人民并肩作战、相互支援,用鲜血和生命凝成的坚不可摧的战斗友谊。

纪念塔塔顶的飞机

这座纪念塔最具代表性的特征,无疑是塔端指向云霄的飞机。

而关于这架飞机在建造过程中,曾有一个小插曲。

在巴赤吉的计划中,这架苏式轰炸机应该由花岗岩雕刻而成,坚固、隽永与石碑浑然一体。

不过石材的雕刻、搬运、固定都更为困难,为了抢在“十月革命”纪念日之前完工,不得不改用金属材质,由长春东方铁工厂浇筑出了轰炸机的模型。

这一改动也让很多人产生了误解,认为这座纪念塔顶的飞机是一架真正的飞机,实际上,这座模型的尺寸比真正的轰炸机要小得多。

1945年11月7日,“十月革命”二十八周年日当天,这座建筑最终宣告完工,在修建纪念塔的两个多月时间里,巴吉赤甚至顾不上刮一刮胡子。随后,盛大的揭幕仪式也在广场举行。

为这座纪念塔揭幕的是苏联元帅罗季翁·雅科夫列维奇·马利诺夫斯基,几年前他参与了艰苦卓绝的斯大林格勒保卫战,而眼下,他麾下的部队刚刚俘虏了伪满洲国的“皇帝”溥仪。

作为设计师的巴吉赤也出席了典礼,而属于他的传奇也即将开始。

眼前的这座纪念塔是他的第一个主要设计作品,而在此后的岁月中,他将迎来自己短暂而辉煌的设计师生涯,十几年之后,他参与设计的哈尔滨防洪胜利纪念塔将成为另一个城市的地标。

“中正广场”时期这座纪念塔旁曾见证历史

1946年3月初,苏联红军开始撤出中国东北,在国民党控制长春时期,这座广场的名字也变成了“中正广场”。

在几十年之后,这片广场再次成为了“刑场”。这座纪念塔旁不时有枪声响起,美国著名战地记者杰克·贝尔登在《中国震撼世界》一书中,曾这样描述当时的见闻: 广场一侧是处决犯人的法场,我到长春的一个星期里,法场上每天处决一名“犯人”,处决犯人的消息都事先在报上公布,可是后来由于连日下雨,只好暂停处决犯人,也许,是因为当局不愿意在无人观看的情况下杀人吧。

被处决的都是些什么人呢?一位二十岁的姑娘,据说是共产党,一个十六岁的男孩子,据说是间谍,一位五十六岁的老妇人,罪名是散布谣言……

在刑场的上方高高悬挂着蒋委员长的画像,画家把他画得咧着嘴微笑着……

这样的统治并没有维持很久,1948年6月开始,国民党东北“剿总”副司令郑洞国将重兵囤积在广场周围的银行大楼等坚固建筑中,试图以这座广场作为最后的堡垒。

不过,伴随着东北野战军在辽沈战役中势如破竹,国民党部署在长春的守军已经四面楚歌。

1948年10月,郑洞国所部全体官兵投诚,这座纪念塔见证了这历史性的一幕,新闻记者穆青回忆:

宽阔的马路上,百余辆受降的汽车正向四面八方飞驰,成群结队的蒋军官兵一批批地向指定地点集中,阵地附近到处堆满了美式的枪械和弹药,偌大的大同广场上排满了坦克、重炮、战车和吉普纵横成行,场面十分壮观,我至今还很后悔当时没有相机,否则,我一定会拍下这一难忘的历史画面。

国民党军队缴械投降后,我军战士在这座纪念塔下吹响了胜利的号角,这座历经沧桑的城市正式宣告和平解放。

纪念塔下, 胜利的号角响起 资料图片

“人民广场”时期这座纪念塔成为城市象征

重新回到人民手中的广场,成为了我们无比熟悉的“人民广场”。

历史,掀开了新的一页。

20世纪50年代的人民广场及纪念塔 资料图片

规整的圆形环路,茂密的绿化树木,高大而庄严的纪念塔,以及很远就能望见、塔顶的飞机模型,让这里成为了这座城市无可置疑的象征。

1960年,就有一名年轻的士兵在途经长春时,特地来到这里,和这座纪念塔留下了一张合影,他叫雷锋。

雷锋在纪念塔下的留影 资料图片

而翻开长春人的老相册,哪个家庭没收藏着几张在纪念塔下拍摄的单人照以及全家福呢?

永恒的守望精心的维护

几十年来,这座二战牺牲烈士纪念设施得到了精心的维护与修缮。

20世纪90年代,塔顶的飞机模型因出现锈蚀被替换为铝合金材质,并对塔身花岗岩表面进行了清洁和局部加固,2005年碑体的中俄铭文进行了重新描红,塔基周围破损的地面铺装也进行了修复。

2015年,对于纪念塔的修缮被列入吉林省“抗战文物抢救保护工程”。

这次修缮,对塔体的结构安全进行了全面检查,对风化的花岗岩进行修补,并对飞机模型表面的污渍、氧化层进行了清理。此外,还在广场周边增设了夜间景观照明。

今年,长春市再次按照“修旧如旧”的原则,针对烈士塔身四面镌刻的文字、浮雕塔顶轰炸机模型,以及石柱顶部、石材外表面地面、台阶、聚光灯等部位,进行了修缮。

如今,这座纪念塔及其脚下的这座广场,已成为连结长春历史与未来的枢纽。

向北远眺,是长春厚重的历史,笔直的人民大街通向长春站以及站前的历史建筑群。

那里是长春岁月沉淀的城区,近现代城建史的开端之一。

向南遥望,高楼如林、鳞次栉比,你能看见长春明亮的未来。

在这座纪念塔所矗立的土地上,曾经回荡着黎明前夕急促的枪声,回荡着胜利时刻嘹亮的号角,而今又回荡着奔腾不息的车流。

圆形的广场,高耸的塔碑就如同一面日晷,见证着光阴的流转、岁月的更迁,将半部长春史记录其间。

今年是中国人民抗日战争苏联伟大卫国战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,而这座高大庄严的纪念塔作为那段历史的不朽见证,以其巍峨的身影铭记着中国人民和苏联人民面对外来侵略,并肩作战、不畏牺牲为捍卫人类尊严、重建世界和平建立的伟大历史功勋。(作者:郭帅 摄影:郭亮 罗浩 蒋盛松 郭帅)

参考资料:

房友良 《长春街路图志》

杰克·贝尔登 《中国震撼世界》

恩斯特•柯德士《最后的“帝国”》

巴莉雅《哈尔滨建筑师巴赤吉》

越泽明 《伪满洲国首都规划》《长春市志》

《吉林画报》等