2025年4月6日下午,中国嘉德香港2025年春拍“琳琅——亚洲重要私人珍藏历代玺印及铜器”专场,一方来自日本私人藏家的“晋高句骊归义侯”金印,最终以1079.7万港元(约合人民币996万元)高价成交,一举创下古玺印拍卖新世界纪录。令人欣喜的是,拍得金印的爱心人士将它无偿捐赠给集安市博物馆。流散一千七百多年的“晋高句骊归义侯”金印终踏归途。

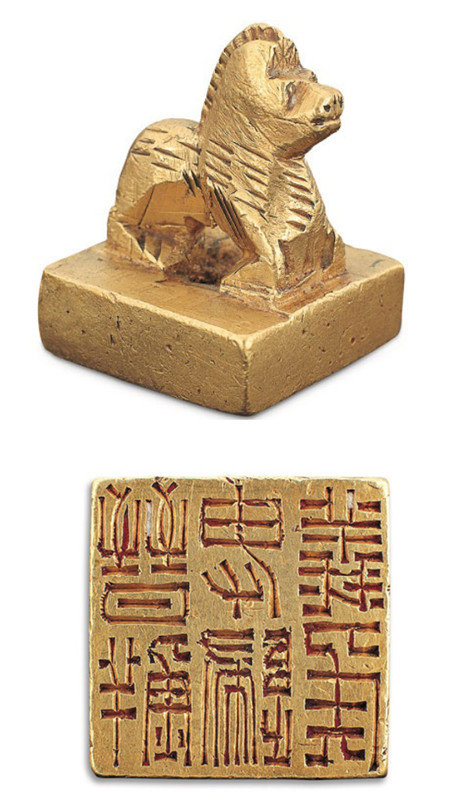

这方金印的印纽印身一体铸造,印文刊凿而成,台面近方形,马纽,印纽铸造成型后錾刻出表面纹饰。此印通高2.8厘米,印台高0.6厘米,印面2.4×2.3厘米,重约88克,为标准汉晋官印规格。以往玺印资料中对此种印纽形制或认为是马纽,或赞同为驼纽。从印纽卧兽的整体形态特征判断,与驼的差异较大,尤其没有驼峰的特点甚为明显,当从孙慰祖先生的判定,为马纽,而非驼纽。

一

通过与晋代授予其他少数民族金印的比对,“晋高句骊归义侯”金印在形制规格、印纽形态、加工技法等方面与1956年发现于内蒙古凉城小坝子滩窖藏的“晋鲜卑归义侯”金印、“晋乌丸归义侯”金印,以及此前面世的“晋夫余归义侯”金印极为相似。在印文的字体、字形和风格上,“晋高句骊归义侯”金印与此前发现的几方“晋高句骊率善邑长”“晋高句骊率善仟长”“晋高句骊率善佰长”铜印也趋于一致。

孙慰祖先生认为西晋颁赐的少数民族官印多为錾刻,笔画匀落齐整、清朗工致,线条起收多取方笔,承袭曹魏印工风格。东晋时的印文则笔画变细而转接生硬,趋于草率。

“晋高句骊归义侯”金印印文笔划匀落整饬,线条方起方收,清朗工致,是西晋时代的典型印风。

二

《汉书·百官公卿表上》记载:“典客,秦官,掌诸归义蛮夷。”说明秦代已设置职官管理内附少数民族。

《汉书·西域传下》记载:“最凡国五十。自译长、城长、君、监、吏、大禄、百长、千长、都尉、且渠、当户、将、相至侯、王,皆佩汉印绶”。《后汉书·百官志》记载:“四夷国王,率众王,归义侯,邑君,邑长,皆有丞,比郡、县。”《后汉书·南蛮西南夷列传》记载:“和帝永元十二年,旄牛徼外白狼、楼薄蛮夷王唐缯等,遂率种人十七万口,归义内属。诏赐金印紫绶,小豪钱帛各有差。”上述史料说明:汉代广为四方少数民族首领册封授印。

考古出土的大量汉魏印信成为文献史料的实物佐证。如青海大通县出土的“汉匈奴归义亲汉长”,甘肃泾川古城出土“汉率善羌长”,陕西旬邑县出土的“魏率善氐邑长”,陕西岐山县出土的“魏率善氐佰长”,湖北恩施莲花乡出土的“晋蛮夷归义侯”,山东泰安市出土的“晋率善胡仟长”等。

两晋延续汉魏的民族政策,通过封授巩固边疆统治,安抚内迁少数民族。尤其西晋,作为新的大一统王朝,对四夷重新加以册封并更换西晋官印成为建立国家新秩序的必要程序。

目前发现晋朝颁赐的官印广涵周边各民族,《秦汉南北朝官印征存》中收录晋代少数民族官印共235方,包括匈奴、屠各、胡、鲜卑、乌丸、羌、氐、叟、夷、倓、韩、夫余、高句丽等族群,官爵包括“王”“侯”“中郎将”“邑长”“长”“仟长”“佰长”等不同等级。

官印的材质与身份等级直接相关。“王”“侯”级别的官印材质多使用金或鎏金,之下的官印多使用铜质,也有少量使用银质。

印纽形制或与族群分布地域有关,其中匈奴、胡、羌、氐等族的官印为驼纽,鲜卑、乌桓、夫余、高句丽、秽貊等族的官印用马纽,蛮夷的官印为蛇纽。

印文中的“归义”,为归附正义之意。西晋授予各少数民族的官印有冠以“归义”和“率善”的区别。王、侯官印多冠以“归义”,之下多冠以“率善”。甘肃西和县出土的“晋归义氐王”金印、“晋归义羌侯”金印,内蒙古凉城县出土的“晋乌丸归义侯”金印、“晋鲜卑归义侯”金印、“晋鲜卑率善中郎将”银印,故宫博物院藏“晋高句骊率善邑长”铜印等皆可为证。

“晋鲜卑归义侯”金印

“晋乌丸归义侯”金印

“晋夫余归义王”金印

三

印文中的“高句骊”即“高句丽”,这一概念语词最早见于《汉书》。不同时期历史文献对高句丽这一概念的语词表述,大体上存在一个从“高句骊”到“高句丽”再到“高丽”的演变过程,还存在“句骊”“句丽”等作为省称的不同记法,但上述语词的内涵均指称汉唐时期的高句丽,与朝鲜半岛公元10世纪后继新罗而立的王氏高丽不存在任何关联。

我国学界的主流观点认为:高句丽是起源于鸭绿江、浑江流域的古代族群;汉武帝元封三年(公元前108年)灭卫氏朝鲜之后,于其故地设玄菟、乐浪、临屯、真番四郡,在玄菟郡下设高句丽县以管辖高句丽族群;汉元帝建昭二年(公元前37年),高句丽始祖朱蒙建立高句丽政权。

因此,高句丽(骊)首先为族名,其次为县名,后作为政权名。

四

历代文献史籍中不同程度地记录了高句丽与中原政权的关系,其中也包括历代王朝册封高句丽的记载。

《三国志·高句丽传》记载:“汉时赐鼓吹技人,常从玄菟郡受朝服衣帻,高句丽令主其名籍”。

鼓吹技人属仪仗,朝服衣帻为冠服,是高句丽遵从汉代礼制的表现。“高句丽令主其名籍”说明高句丽县对高句丽存在一定程度的户籍管理。因此,汉代的高句丽受汉玄菟郡高句丽县管辖当无疑问。

高句骊铜印印文

《汉书·王莽传》中有关于“高句骊侯驺”的记载。《三国志·高句丽传》记载:“莽大悦,布告天下,更名高句丽为下句丽。当此时为侯国”。按照《汉书·王莽传》和《三国志·高句丽传》的记载,新莽时期高句丽当为侯国。

《三国志·高句丽传》记载:“汉光武帝八年(公元32年),高句丽王遣使朝贡,始见称王”。《后汉书·高句丽传》记载:“建武八年(公元32年),高句骊遣使朝贡,光武复其王号”。

《三国志》《后汉书》的记载虽有“始见称王”和“复其王号”的区别,但高句丽在东汉初就已“称王”,且获得了中央政府的认可似无疑问。

《晋书·慕容儁载记》记载:“高句丽王钊遣使谢恩,贡其方物。儁以钊为营州诸军事、征东大将军、营州刺史,封乐浪公,王如故”。《三国史记·高句丽本纪》故国原王二十五年(355年)条下记载:“冬十二月,王遣使诣燕,纳质修贡……以王为征东大将军、营州刺史,封乐浪公,王如故”。

东汉光武帝建武八年“始见称王”之后,至前燕慕容儁(jùn)封高句丽之间,史籍中不见对高句丽册封的明确记载。

唯有《三国志·毌丘俭传》记载:“正始中,俭以高句骊数侵叛,督诸军步骑万人出玄菟,从诸道讨之”。清光绪三十一年(1905年)在集安板岔岭修路时发现的“毌丘俭纪功碑”碑文中记:“正始三年高句骊反”。

正始(240~249年)是曹魏齐王曹芳的第一个年号。从上述文献中“高句骊数侵叛”“高句骊反”的措辞推测,似乎曹魏政权与高句丽之间存在统属关系。

严格意义上来讲,由于史籍失载,从文献史学角度,不具备进一步探讨三国、西晋政权与高句丽之间统属关系的可能性。

不过,从此前面世的几方“晋高句骊率善”铜印可以得知,西晋对高句丽的册封显然是存在的。但“邑长”“仟长”“佰长”均为中低级官职,而这方“晋高句骊归义侯”金印的发现,说明西晋对高句丽的统治阶层也存在同样的册封授印行为。

这方“晋高句骊归义侯”金印的发现,弥补了文献记载的缺失,证实了西晋与高句丽存在某种形式的统属关系,以方寸之物见证了一千七百余年前,生活于白山黑水的古代族群就是中华民族共同体不可分割的组成部分。

作者:王志刚 吉林大学考古学院教授,吉林大学高句丽渤海研究中心主任

刘金鑫 吉林大学考古学院博士研究生