翻开一部元朝史,仿佛穿越了千年时光隧道,聆听到天马南牧的蹄音。作为第一个全国性少数民族政权的元朝,虽然在大都皇宫里只享受了百年时光,却在吉林西部留下了深深的足印。藏在史书中的记载、埋在尘土中的文物、裸露在旷野中的城址,一场场历史旧梦、一缕缕兵戈烽烟,上演着“宗王守藩”与“行省分镇”两部大戏,是吉林历史文脉链条上的重要一节。

宗王守藩

斡赤斤家族独霸辽东

在元朝建立以前,蒙古人就挤占了吉林西部这片广袤的土地,最先把手伸向这里的是成吉思汗幼弟帖木格·斡赤斤。1232年(南宋绍定五年),南宋使臣出使蒙古,使团跟班彭大雅编篡《黑鞑事略》一书,书中记载:“其头项分戍,则窝真之兵在辽东,茶合䚟之兵在回回……”“辽东”是指辽河以东的广袤地区,包括今辽宁、吉林、黑龙江三省及黑龙江以北、乌苏里江以东地区。“窝真”即帖木格·斡赤斤,成吉思汗西征时期,令他留守漠北“监国”,称“皇太弟”,授以“皇太弟宝”。这位“皇太弟”权欲熏心、贪暴不仁,插手木华黎国王经略中原,以“皇太弟国书”宣谕高丽国王——王㬚,或“趣其贡献”或“察其纳款之实”。帖木格·斡赤斤如此蛮横霸道,因为“太祖以季弟,故特爱之,号国王,其子位于诸皇子之上。”在分封属民和军队时,“宣懿皇后及斡赤斤共得万人”,和母亲诃额仑皇太后共分得属民一万户和军队八千人。他的“兀鲁斯(封地、国家)”在大兴安岭以西呼伦贝尔草原和哈拉哈河流域。

呼伦贝尔草原蜿蜒河流 来源/图虫创意

1219年,成吉思汗西征花剌子模国,帖木格·斡赤斤抓住这个机会扩张势力,派军队越过大兴安岭南下,属民也迁徙到大兴安岭南麓草原及松花江、嫩江、洮儿河流域驻牧。此公“扔笤帚站碾子”、跑马占荒,不长时间就将辽东大片土地收入囊中,“窝真之兵”独霸辽东。

1219年至1389年,吉林西部成为帖木格·斡赤斤家族世袭领地,《蒙古游牧记》多处记载,吉林西部“元为辽王分地”。在吉林西部水草丰美之地,其属民“迁就水草无常,靼主徙帐以从校猎”,“逐顺水草”、迁徙无常,随“靼主徙帐”打猎放牧。彭大雅如此描述:“其产,野草。四月始青,六月始茂,至八月又枯。草之外咸无焉。其畜,牛、犬、马、羊、嚢驼……其居,穹庐,无城壁栋宇。”属民饲养马、牛、羊、骆驼、犬等牲畜,食其肉、饮其乳、衣其皮毛,却无人身自由和平等,其产、其居、其畜、其人均为“靼主”私产。属民与“靼主”形成紧密的人身依附关系。

《新元史》作者柯劭忞这样说:“斡赤斤好治宫室园囿”。在呼伦贝尔草原有巴彦乌拉古城,在嫩江之滨有后少力古城。后少力古城遗址位于镇赉县沿江乡后少力村,在遗址前石碑碑文写道:“后少力古城遗址,是吉林省重要的元代城址……从出土文物和有关文献记载断定,该城址应为元代皇族遗存。”

镇赉县沿江乡后少力古城遗址挖掘现场 资料图片

经过考古发掘,有关专家研究断定,该城为蒙元时期斡赤斤家族居住的王城。这是帖木格·斡赤斤家族遗留在吉林西部一处重要的文化遗存。

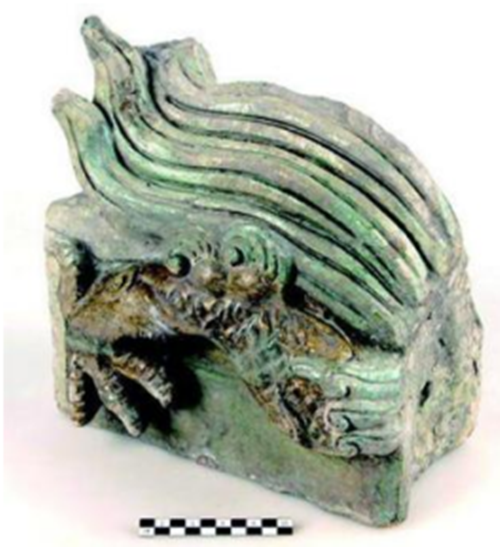

后少力古城遗址中出土文物(资料图片)

1246年,帖木格·斡赤斤去世,其兀鲁斯发生“嫡庶”之争。其长子只不干早逝,嫡孙塔察儿年幼,庶兄脱迭欲废嫡自立,王傅撒吉思等人驰告蒙古汗庭。皇太后乃马真议决“皇太弟宝”授予塔察儿,平息了汗位之争。塔察儿是一位很了不起的宗王,既为元宪宗蒙哥征服南宋冲锋陷阵充任汉地军事统帅,也为元世祖忽必烈登临皇位鼎力推戴。他统治时,兀鲁斯达到鼎盛时期。

1274年左右,塔察儿去世,“子阿术鲁嗣。阿术鲁卒,子乃颜嗣。自斡赤斤至乃颜,前后五六十年,世据辽东。”阿术鲁在历史上鲜见记载,他去世后,他的儿子乃颜继任兀鲁斯之主。从其高祖斡赤斤开始,统治辽东五六十年时间。乃颜死后,其叔叔乃蛮带(塔察儿长子)嗣位。1308年(至大元年),元武宗海山赐乃蛮带“寿王”爵位,是诸王最高爵位。1311年(元至大四年),乃蛮带病死。1316年(元延祐三年),乃蛮带孙子脱脱受封为“辽王”,继任兀鲁斯之主。脱脱是帖木格·斡赤斤家族第一位辽王,治所在辽阳行省泰宁路(今吉林白城市东南)。

1323年(元至治三年)12月,元英宗“以泰宁县五千户封买奴为泰宁王”。1324年(泰定元年)3月,“乙酉……泰宁王买奴卒,以其子亦邻真朵儿赤嗣”。这位“泰宁王”只是泰宁县一位首领,其地位低于“辽王”。

1328年(泰定五年),辽王脱脱参与“两都之战”被杀。1329年(元天庆二年),元明宗“封牙纳失里为辽王,以故辽王脱脱印赐之”,牙纳失里为第二代辽王,斡赤斤兀鲁斯第七代汗。牙纳失里去世后,其后裔阿札失里嗣位,斡赤斤兀鲁斯第八代汗。阿札失里是一位桀骜不驯的蒙古宗王,其属民在洮儿河、嫩江流域广阔草原上,放牧狩猎,迁徙无常。因其有“辽王”身份,周边部族为其马首是瞻。

1387年(明洪武二十年)6月,辽阳行省丞相、开平王纳哈出在“新泰州”归附明朝。次年,北元可汗脱古思帖木儿在捕鱼儿海(今贝尔湖)被明军打败,阿札失里等没了靠山,遂决定归附明朝。1389年(明洪武二十二年)10月,辽王阿扎失里、会宁王塔宾贴木儿率众来归,标志着斡赤斤兀鲁斯灭亡,吉林西部进入了兀良哈三卫时期。

行省分镇

辽阳等处行中书省治

元朝时期,中央政府设置机构管理范围与斡赤斤兀鲁斯是重叠的。吉林西部既有斡赤斤兀鲁斯之主镇守,又有元朝行省治理,一地两主。

1241年,窝阔台汗试图控制辽东,令吾也而充“北京东京广宁盖州平州泰州开元府七路征行兵马都元帅,佩虎符”。泰州征行兵马都元帅,赐予虎符,赋予调动节制泰州兵马的权力,在军事上控制斡赤斤兀鲁斯。“泰州”即金朝在吉林西部设置的“新泰州”。

铜质虎符 资料图片

1260年(元中统元年)4月,元世祖忽必烈为了强化中央集权,在斡赤斤兀鲁斯内设置军政机构,1269年(元至元六年),设置“辽东东西两道提刑按察司”等军政机构,1271年(元至元八年),更名为“山北辽东道提刑按察司”等。忽必烈感到这些机构“望轻”,决定重新洗牌。1286年(元至元二十三年)2月,撤销“山北辽东道提刑按察司”等机构,设“辽阳等处行中书省”,“行中书省十有一:曰岭北,曰辽阳,曰河南······分镇籓服。”行省是元朝的地方机构,是地方的最高军政机构,统领地方军、政、钱、粮等事务,行省之下设“有路、府、州、县四等”。

忽必烈这一举措,激起了以乃颜为首的东道诸王的强烈抵制,斡赤斤兀鲁斯之主乃颜发动叛乱,忽必烈亲征并处死乃颜。当年正式设置了“辽阳等处行中书省”。“辽阳等处行中书省,为路七、府一,属州十二,属县十。徒存其名而无城邑者,不在此数。(本省记站一百二十处。)”“辽阳等处行中书省”,辖七路、一府、十二州,十个县,并设置120处驿站。正式将辽东置于元朝中央政府的有效控制之下。1315年(延祐二年)2月,“改辽阳行省泰州为泰宁府”。

1317年(延佑四年)春,“升泰宁府为泰宁路,仍置泰宁县······甲辰,以泰宁路隶辽阳省。”泰宁府升格为泰宁路,仍然设置泰宁县,隶属辽阳等处行中书省。当时,按着管辖人口多少,路府州县有上、中、下等之分,“泰宁路,下。领县一:泰宁。下。”“泰宁路”管军三千以上,为下等路,“设达鲁花赤一员,万户一员,俱从三品,虎符;副万户一员,从四品,金牌。其官皆世袭,有功则升之”。“泰宁县”管户两千以下,为下等县。民少事简之地,只设尉一员、典史一员、巡检一员,轶九品。

1320年(元延佑七年),元朝在吉林西部设置“台(泰,作者注)州等处怯邻口千户所”。“怯邻口”是皇室、诸王、贵族的私属人口,蒙古语意为“家中儿郎”,包括工匠、猎户、牧人,侍卫、鹰户等,他们不纳赋税、不上国家户籍,非国家编户。此千户所置“达鲁花赤一员,千户一员,副千户一员,更日一员,司吏四人”,“轶从五品”,千户所治泰州(今吉林省白城市洮北区城四家子古城)。管辖泰州境内鹰房人匠等专业户、镇守屯田的探马赤军、征收赋税、维护驿路交通等 。随着元朝在中原统治结束,“台(泰,作者注)州等处怯邻口千户所”解体。

藩省并行

卧榻之侧岂容他人鼾睡

藩省并行,斡赤斤兀鲁斯历任汗王似乎都不让朝廷插手,卧榻之侧岂容他人鼾睡,致使矛盾时有发生。

1241年11月,帖木格·斡赤斤曾经以武力夺得“大蒙古国”汗位,从辽东引兵开进大蒙古国都城——哈喇和林,史称“称兵和林”。《新元史》卷一百五记载:“太宗崩,乃马真皇后临朝称制,斡赤斤引兵至和林,人心震骇,斡赤斤有一子在太宗左右,皇后使诘问其父。时定宗已至叶密尔河斡赤斤闻之乃曰:‘吾来奔丧,非有他也。’遂东归。”

窝阔台汗(元太宗)去世不久,皇后乃马真摄政,此时,窝阔台长子贵由(元定宗)西征未归,老罕王帖木格·斡赤斤看到了机会,试图以武力夺取“大蒙古国”汗位。被乃马真诘问后,羞愧难当,自己找了个台阶,回到呼伦贝尔草原或回到吉林西部嫩江之滨。避免了一场家族内部大屠杀,也避免了一次大分裂。

大蒙古国故都哈喇和林遗址 资料图片

“辽阳等处行中书省”设置,引发乃颜之变。1284年(元至元二十一年),忽必烈接到密报,斡赤斤兀鲁斯汗王乃颜反意昭彰,请做防备。忽必烈甩出了两招:1286年(元至元二十三年)2月,“罢山北辽东道开元等路宣慰司,立东京等处行中书省。”令“东路诸王多不自安”,引起恐慌;“严女真水达达弓矢之禁”,禁止女真水达达制造弓矢,此举,使“女真水达达失业,亦怨望。”女真水达达无事可做,颇有怨意。

为缓和矛盾,忽必烈做出妥协和让步,除遣“劝谕”乃颜外,还“罢东京行省,复北京、咸平等三宣慰司,且驰女真水达达弓矢之禁。”撤销“东京等处行中书省”,放松了“弓矢之禁”令。对此乃颜并不买账,“叛志已决”。

1287年(元至元二十四年)“夏四月,乃颜举兵反。”五月,“车驾亲征乃颜”,令“不鲁合罕总探马赤军三千人出征”、左丞李庭“统诸卫汉军一起出征”。六月,忽必烈平叛大军到达撒儿都鲁之地,首战告捷。乃颜率残军败将逃至“不里古都伯塔哈之地”,在元朝大将玉哇失打击下,又败逃“至失列门林,遂擒乃颜。”乃颜被擒。忽必烈从大兴安岭东班师回到大都。这场战火波及到吉林西部洮儿河、嫩江、松花江及东部鸭绿江流域,元朝军队经过五年才扫平乃颜余党。

忽必烈回到大都后,听从尚书省大臣奏言,正式设置了“辽阳行省”,并任命行省平章政事、左右丞、参知政事等,将辽东纳入控制之中,强化了行省之治。

1316年(延祐三年),斡赤斤兀鲁斯第六代可汗脱脱封辽王,赐“兽纽金印”,他是斡赤斤家族第一位“辽王”,今吉林西部仍为他的封地。

兽纽金印 资料图片

1323年(元至治三年)8月,元英宗在“南坡之变”中被杀,辽王脱脱挟仇报复,借机矫旨擅杀“诸王妃、公主百余人,分其畜产”。监察御史傅岩起、李嘉宾谏言泰定帝:“辽王脱脱乘国有隙,诛屠骨肉,其恶已彰,恐怀疑贰,如令归藩,譬之纵虎出柙。请废之,别立近族以袭其位。”请求废掉辽王脱脱,另选族人“袭其位”。

元上都城遗址 资料图片

江南行台御史也奏言:“辽王脱脱,自其祖父以来,屡为叛逆,盖因所封地大物众,宜削王号,处其子孙远方,而析其元封分地。”泰定帝置若罔闻,宽宥并厚赐辽王脱脱。1328年(致和元年)7月,避暑上都的泰定帝去世。8-9月间,大都宗王、大臣等发动政变,立武宗之子图帖睦尔为帝,号文宗,改元天历;辽王脱脱、梁王王禅等人在上都另立一帝(泰定帝幼子阿剌吉八)。一朝二主,各拥一帝,爆发了历史上著名的“两都之战”。倾向于大都的齐王月鲁帖木儿、东路蒙古元帅不花帖木儿等以兵围上都,辽王脱脱为齐王月鲁帖木儿所杀。“两都之战”以大都方面的胜利结束。(作者:吴澍)

参考资料:

1.《元史》卷一五 本纪第一五

2.《世祖纪十二》《元史·列传七》卷一二

3.《新元史》 地理二

4.《元史》 志第十地理一

5.《元史·本纪·仁宗三》卷二十六

6.《元史·百官四》卷三十八——卷四十一

7.《元史·吾也而传》

8.《秋涧集》卷五《东征诗》(元)王恽著

9.《明太祖实录》

10.《蒙古游牧记》(清) 张穆 著

11.《“朵因温都儿”小考》乌兰杰、乌兰 中国艺术人类学学会

12.《元朝黑龙江中、下流域的地方机构设置问题》黑龙江省博物馆