在长春站前的老城区中,长江路市场胡同与珠江路交会处附近朴实的民居群中,一座看起来就很有年头的建筑,露出尖尖的一角。

这座建筑,已经拥有一百多年的历史,而这段漫长的历史也让它的身世,显得有些模糊不清……

建筑档案

建筑名称:高野山金刚寺

建筑坐标:长江路市场胡同1号

竣工时间:1917年

建筑现状:民用建筑

文保等级:长春市历史建筑

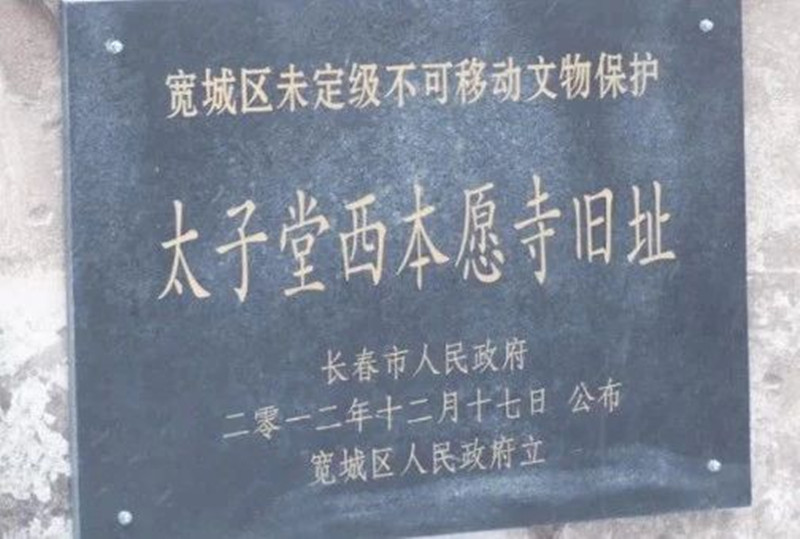

标牌上的“西本愿寺”与“太子堂”

建筑现状 资料图片

走近这座古老的建筑,能够看到建筑悬挂着的标牌上,标注有这样的内容:“太子堂西本愿寺旧址”。

建筑周边环境

建筑的文保标识牌 资料图片

这块文物保护标识牌上有两处重要的关键词,其中一个是“西本愿寺”,另一个则是“太子堂”。

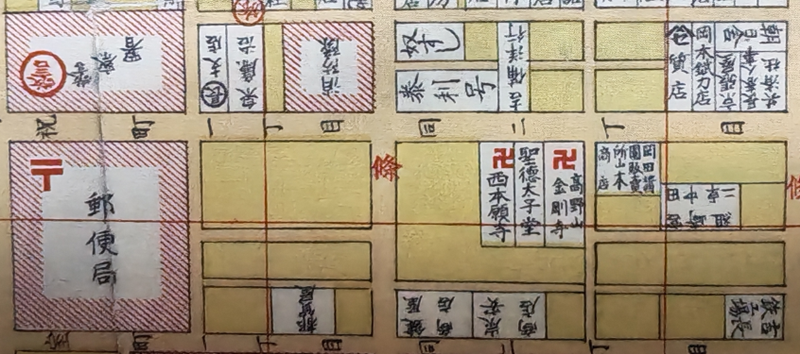

翻开20世纪20年代由日方绘制的长春地图,在满铁的“附属地”区域,我们能够清晰地找到“太子堂”与“西本愿寺”的标注。

1929年的长春地图 资料图片

提起“西本愿寺”,很多人可能想到,长春北安路旁即将在焕新之后,成为美术馆的“东本愿寺”。

而结合1941年伪满时期绘制的长春地图就会发现,在当时的长春城里,“东本愿寺”是在西边,“西本愿寺”却在东边。

1941年的长春地图,右上方标注有“西本愿寺”,左下方标注有“东本愿寺” 资料图片

为什么会出现这种看起来很矛盾的命名?

实际上,“东本愿寺”与“西本愿寺”名字都源于位于日本的寺院,而长春的这两座寺院则是它们的“别院”。

日本的东西本愿寺之间,曾有着错综复杂的历史渊源。

佛教经中国传入日本,在融合了当地的文化之后,形成了许多独具特色的宗派。形成于12世纪前后的“净土真宗”(又称“一向宗”),就是其中最具影响力的宗派之一。而它的发祥地,就是日本京都的“本愿寺”。

几百年间,这一宗派的影响力日益发展壮大,为了限制它的势力,德川家康时期本愿寺被一分为二。

在日本的习惯里,常常使用佛教各派别总部的寺庙名称来代指这一派别,因此,“东本愿寺”与“西本愿寺”不仅成为这两座寺庙的名称,也成了两座寺庙分属派别的名称。

在日本对华侵略的过程中,东本愿寺、西本愿寺以及日本其他各个宗派的僧侣曾经乘船渡海,在中国的土地上修筑起了一座座寺院。

这两大派别,也是最为积极的派别。

伪满时期的东本愿寺长春别院旧照 资料图片

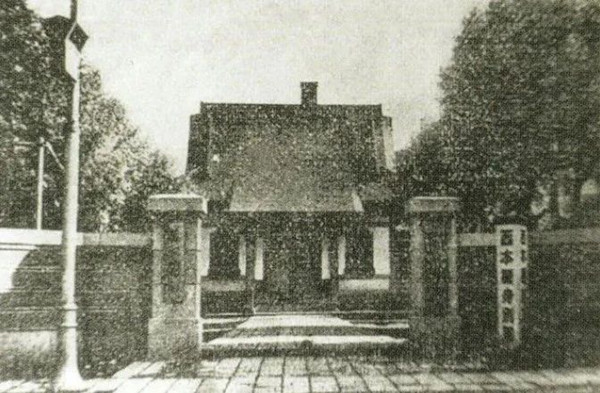

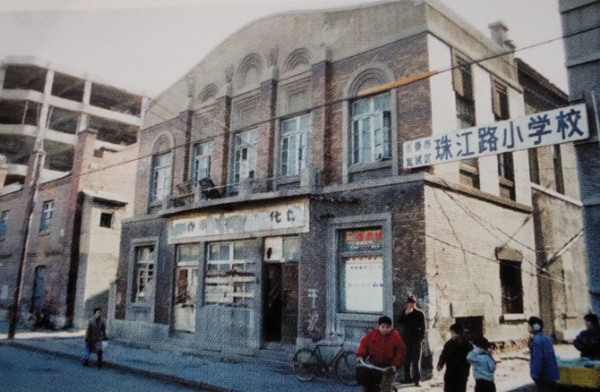

伪满时期的西本愿寺长春别院旧照。该寺建于1908年,新中国成立后,曾作为珠江路小学使用,建筑于1975年被拆除 资料图片

文物标识上的另外一个名字,则是“太子堂”。

“太子堂”全称为“圣德太子堂”。圣德太子(574年~622年)则是日本飞鸟时代的政治家,曾遣使访问隋朝、学习中国制度,并大力推行佛教。日本的许多寺庙都供奉有圣德太子的肖像或雕刻。

“太子堂”旧照,新中国成立后,该建筑曾作为宽城区文化馆使用,于1999年拆除 资料图片

90年代,曾作为宽城区文化馆使用的“太子堂” 资料图片

根据这些资料,这座建筑的“身世”似乎已经相当清晰。

旧照与地图中的“金刚寺”

不过,当你看到几十年前“西本愿寺”“太子堂”的旧照,可能会发现,“西本愿寺”是传统的日式寺庙,“太子堂”则是一栋二层楼房。

它们的外观和面前的这座建筑相差很远。

因而,有许多考证观点认为,依照建筑旧照及老地图上的位置,这座建筑实际上的身份,应该是地图中最右侧的那座寺庙高野山金刚寺。

建筑俯瞰

高野山金刚寺旧照,建筑的结构特征(四角攒尖顶、钟形门窗等)与现存建筑特征完全吻合 资料图片

“高野山金刚寺”,这个名字源于一座位于日本长野市的寺庙,是日本佛教真言宗御室派的“大本山”(“大本山”为仅次于“总本山”的中心),而长春的这座建筑则是这一派别在长春设立的分支。

根据日本的《真言宗中国开教史》记载,这座寺庙于1915年动工,1917年建筑本堂落成,建筑面积为50坪(约165平方米),同年正式命名为“金刚寺”。

这里曾是日本佛教在东北设立的重要据点,从1930年到1938年,“全满洲开教使会议”曾多次在这座寺庙中进行。

建筑为二层结构,顶部为攒尖顶,屋顶覆盖灰陶瓦,顶尖装有铜制宝顶。二层建有回廊,设有木质扶手栏杆。北面开有四个钟形窗,一楼为钟形庙门,朝着北方开设。

建筑现存的庙门

在日本侵略者侵略中国的历史中,高野山金刚寺所属的真言宗和东、西本愿寺等佛教派别,都曾扮演了非常不光彩的角色。

在八一三事变爆发时,真言宗等教派曾经派遣僧侣作为“随军使”配合日军的军事行动,进行战场救护、军队慰问、战场布教,当时的日本报刊曾记录下日本僧侣直接参与战争的场面。

在进攻南京途中,一支日军部队在某个车站,遭遇到了中国军队的攻击,当时的日本士兵记录:

我军认为这下全部完蛋了,十分悲观的抵抗着,这时东本愿寺和真言宗的随军使在最前线,为在枪林弹雨中倒下的战友颂经,部队长看到后鼓励士兵说,“你们看那个和尚!鼓起勇气!不许后退!决不让敌人越过阵地!”经过一昼夜的苦战,终于守住了车站。

在许多战役中,日本随军僧侣甚至直接参与作战,与日本士兵争夺“第一个入城”的“荣誉”……

在那个时代,设立在长春的许多日本寺庙也曾集资捐款,为日本侵略者购买战机,寺庙则被用作讲坛,美化日本发动的侵略战争……

在日本发动的侵略战争中,本应以慈悲为怀的僧侣却成为了助纣为虐的帮凶。

历经沧桑的老建筑

1945年,日本宣布无条件投降之后,昔日长春城内的日本寺庙用途也纷纷发生了改变,这座“高野山金刚寺”在几经周折之后,被作为民居使用。

建筑今貌,已被民居所环绕

一位七八十年代曾在这座建筑中居住的居民回忆:

那时,庙的主体楼上住着两三户人家,主体楼的下面,包括正门都全部被封死,看着总让人有些害怕,里面便作了仓库。

我们五六户人家,住在庙的裙楼里,它的裙楼面积很广,在最西面靠着珠江路小学的地方,还有几间房子做了小学的教室,整个大庙地板下的世界,约有半个大人那么高,我们在里面爬进爬出很轻松。

我清晰的记得,那些木方上都积攒着厚厚的灰,用手指轻轻一擦就都掉了,露出了很干净的木材本色。

我们带着电筒,在漆黑的地板底下,匍匐着,像是在探寻一个极为神秘的世界,很多时候,都不辨方向。

偶尔,我们会从一些破旧的地板缝下面,捡到一些感觉有些古旧的东西……

今日建筑内部现状,依稀可见昔日的装饰纹样

历经几十年的沧桑变化,这座建筑的面貌,已经发生了很大的变化。

但仍有一个个细节,穿越百年时光留存至今,成为那段历史的见证。

老照片中,建筑屋顶的铜制宝珠已经消失不见,但屋顶的架构依然保存完好,木制的斗拱与飞檐,成为这座建筑最具代表性的符号。

根据居民回忆,建筑顶端曾安置有巨大的、二人才能环抱的宝珠,宝珠为空心铜球,大约在七八十年代改建过程中消失 资料图片

老照片中,四座并排开设的钟型窗口,历经几十年光阴流转,已经很难看出当时的模样。

但在建筑的这一侧,建筑一层的大门依然保留至今,让我们依然能够窥见这座百年建筑的昔日样貌。

建筑一层的门洞,以及建筑二层的四个窗口 资料图片

建筑的另一侧,曾经建起过一座配房。

今天,这座配房虽然已经拆除,但是昔日建筑的屋脊却在古老的墙壁上,留下了它的轮廓。

建筑的配房拆除后,留下的轮廓 资料图片

尽管这座寺院之中,昔日的建筑大多都已拆除,但在这片院落之中,我们依然能够看到,那个时代留存至今的遗迹。

院落当中,放置着一方镌刻着“洗心”的石制池子。

在它的另外两侧,则分别刻着它的建造年代:“昭和九年十月”(即1934年10月),以及它的捐献者“冈田茂太”。

深深的刻痕,清晰地记录着那段沉重的岁月。

院落中的“洗心池”

“洗心池”所刻有的“昭和九年(即1934年)十月”字样

“洗心池”另一面,刻着“奉纳 冈田茂太”的字样

百年之后,长春站前的这片老城区中,这座历经沧桑的建筑被民居与树丛所环抱,已经很少有人知晓。

墙壁的表面布满斑驳,窗框与门板已经开裂,石阶之间也已长出丛生的荒草。

建筑周围立起的围挡

好在,这座古老的建筑周围,已经搭建起施工围挡,希望这次修缮工程不仅是对这座建筑的拯救,也能完成对那段沉重历史的梳理。

当这座百年建筑重获新生,它将以更加坚韧的姿态承载着历史的记忆,警示后人,启迪未来。(作者:郭帅)

参考资料

房友良 《长春街路图志》

长春市规划局 《中国历史文化名城——长春》

忻平 《日本佛教的战争责任研究》

邱高兴 《近代日本佛教在中国东北地区的传播及其战争责任》

宁波 《中日战争时期的日本佛教——日本军国主义侵华的帮凶》