再过一段时间,长春的各所高校将迎来开学的季节。

吉林大学南岭校区里,拖着行李、背着行囊的新生们,可能会注意到校园里,坐落着一座有些低矮的教学楼。他们可能想不到, 这片被称为“三校区”或“第三教学楼”的建筑,有着九十年的悠久历史。

在伪满时期,这座古老的建筑曾是“新京”法政大学的校址,而侵略者建起的这所学校所残留的历史碎片,还散落在长春的许多地方……

屡次迁址的学校

1932年,日本侵略者一手炮制了伪满洲国之后,把长春改名为“新京”。

作为伪政权的统治中心,为了加强思想、文化控制,伪满政权在长春陆续设立了众多高校,“新京”法政大学就是其中之一。

这所学校曾几经迁址,而最重要的两处校址,至今仍然作为学校使用……

坐标:吉林大学南岭校区

建筑档案

建筑名称:“新京”法政大学旧址

建筑年代:20世纪30年代

建筑坐标:吉林省长春市南关区人民大街5988号

设计单位:营缮需品局

施工单位:(日)长谷川组

修建时间:20世纪30年代

文保等级:长春市历史建筑

“新京”法政大学的前身,是伪满司法部于1934年设立的“法学校”。

当时的伪满司法部还没有搬迁至新民大街,而是在“第二厅舍”中办公(即伪满首都警察厅旧址)。

位于今人民广场旁的伪满首都警察厅,该建筑也曾作为伪满司法部使用 资料图片

这座学校的课堂则是建筑中的一间办公室,招生规模大约在50人左右,究其性质,更像是伪满司法部开设的人员培训班。

从1935年开始,伪满当局在当时长春的南岭一带建起了一系列新校舍。为了节约资源,这些新校舍可供多个教育机构共同使用,因而被称为“合同学校”或“共同校舍”,试图以“集约化”的方式,服务于日本侵略者的殖民统治需求,而这一学校一度搬进了当时的“第一合同学校”。

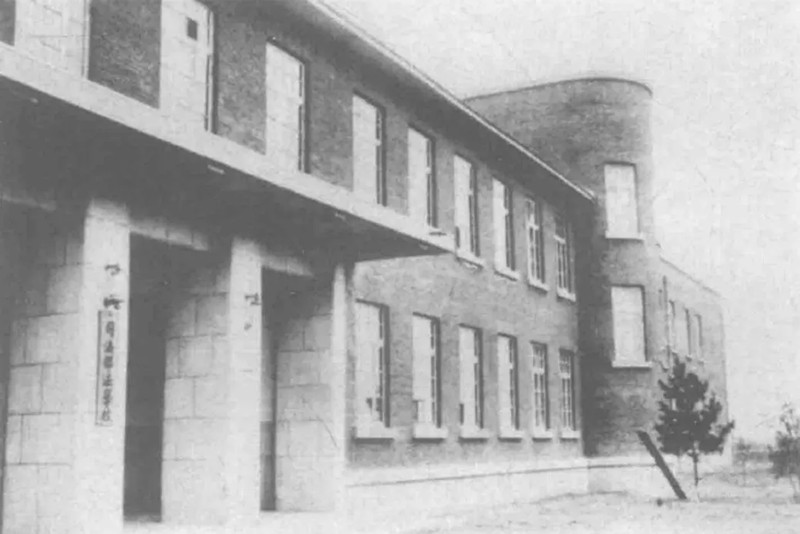

位于“第一合同学校”的伪满司法部法学校。这一建筑曾作为原吉林工业大学“二校区”使用,后拆除改建为学生食堂 资料图片

不久之后,这座学校又搬进了不远处的“第二合同学校”。

1939年1月,在“第二合同学校”的建筑中,以此前的伪满司法部法学校作为基础,“新京”法政大学宣告成立。

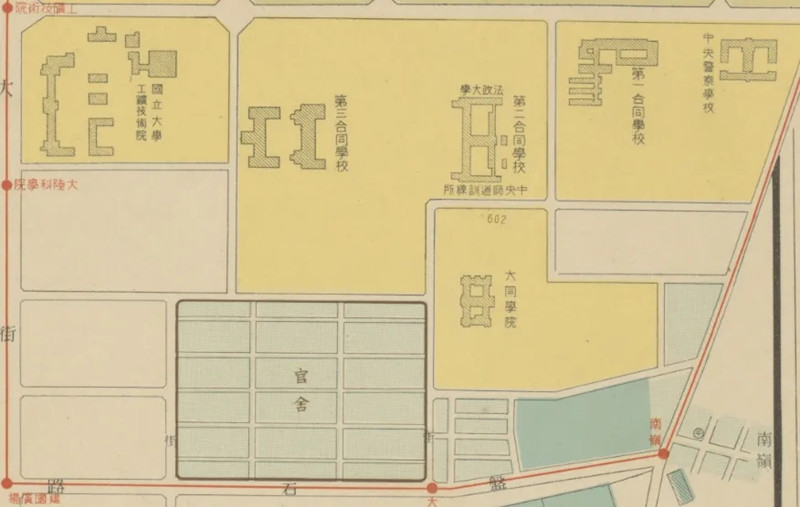

地图中的“新京”法政大学,这所学校与伪满时期的“中央师道训练所”共同使用当时的“第二合同学校” 资料图片

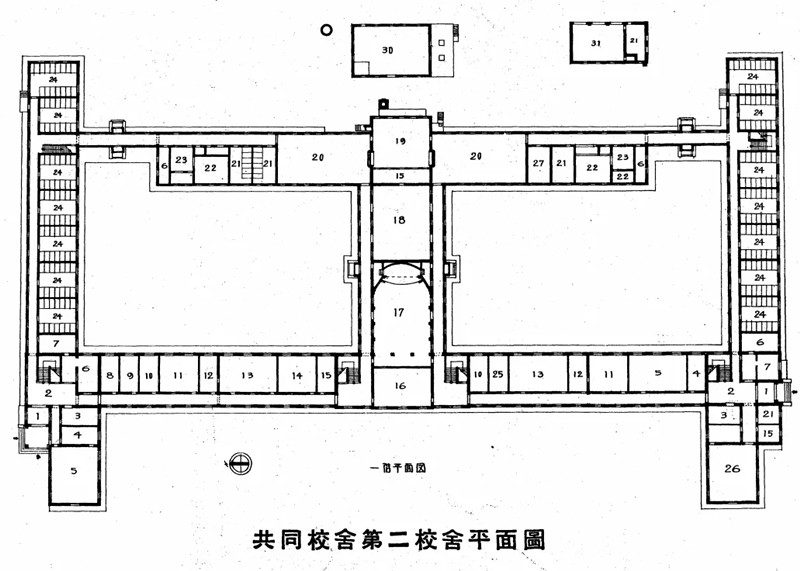

为了满足尽快完工、投入使用的要求,这些“合同学校”大都采用了较为简洁的建筑设计,“第二共同学校”就是一个比较典型的例子。

建筑由伪满营缮需品局设计、日本长谷川组施工,建筑采用两坡屋顶,建筑立面没有过多细节,仅仅用不同的颜色进行了简单的装饰。

昔日的“新京”法政大学,这所学校与伪满时期的“中央师道训练所”共同使用当时的“第二合同学校” 资料图片

这座建筑共有两层,其整体结构近似于“日”字形,和其他几座“合同学校”一样,建筑的楼体相对较窄,一间间教室分布在楼体之中。

伪满时期绘制的校舍平面图 资料图片

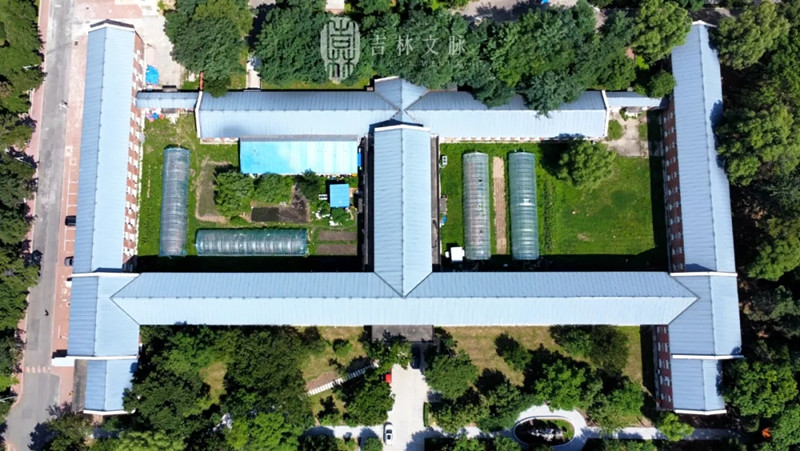

建筑今日航拍,依然保留了当时的整体结构

在当时的这座建筑之中,除了教室之外,其他功能性空间也一应俱全。中心的建筑部分还将两层打通,形成了一块挑高较高的空间,可供开展各类活动使用。,昔日建筑的教室,打通了二层建筑的礼堂。

不过,“新京”法政大学宣告成立之后,在这座建筑之中没有停留太久。随着在其西南方向,一座新的教学楼完成建设,这所学校,又搬迁到了另一个地方……

坐标:长春外国语实验学校(小学部)

建筑档案

建筑名称:“新京”法政大学旧址

建筑年代:20世纪30年代

建筑坐标:长春市南关区人民大街6228号

修建时间:20世纪30年代

文保等级:长春市历史建筑

这座新建的建筑位于今天的人民大街与磐石路交会处,距离此前学校所在的“第二合同学校”只有八百米左右的直线距离。

1941年,长春地图中的“新京”法政大学(图中左下角) 资料图片

这座建筑为砖混结构,风格同样非常简洁,建筑的窗户是当时流行的窄长窗户,具有浓郁的时代特点。

楼体基本没有太多的装饰,仅在建筑的正面中央以及两侧的位置用白色进行装饰。此外,在楼体的正前方,建设有凸起的门厅。

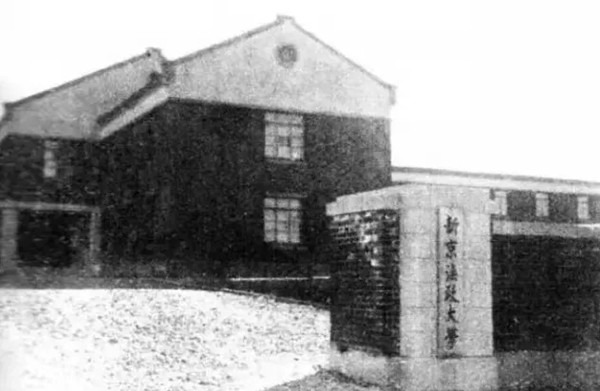

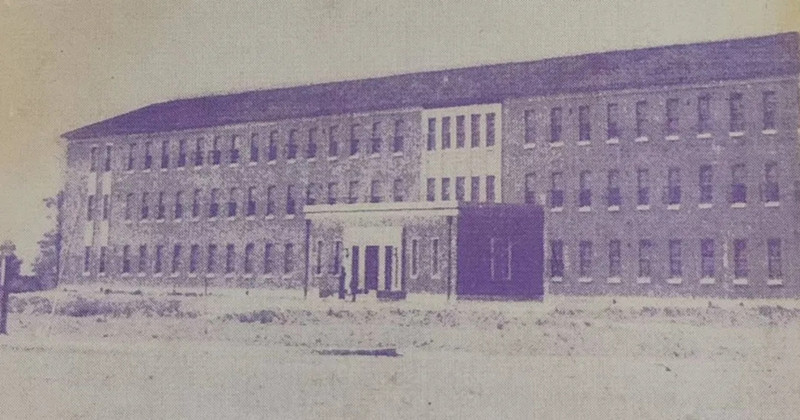

建筑旧照 资料图片

此后,直至伪满洲国覆灭,“新京”法政大学一直使用这座建筑作为校址。

不容忘却的历史

在变更为“新京”法政大学之后,这所学校的管辖权从伪满司法部转移给了伪满文教部。

在伪满统治时期,“新京”法政大学的目的是培养高级法政人才、巩固日伪政权统治。这所学校,也被日本侵略者寄予重望。学校设有法学、经济学两大学部,最初学制为3年,此后改为4年,拥有学生将近300人。

在这一学校任职的教师大致可分为两类,一是大学教授这一群体,多有着日本京都帝国大学、同志社大学求学或从教的经历;另外一类则是在伪满政府工作的官员,而这一学校课程的设置,更带有着浓郁的殖民色彩。

早在伪满司法部法学校时期,这所学校除了开设有各种法律课程之外,每周还开设有12小时的日语课。升格为“新京”法政大学之后,日语依旧占据了课程的很大比重,其他的课程也处处体现出美化侵略的内容。

根据当时的学员们回忆,当时这所学校使用的英文课本名称叫做《日本的魔力》(The Lure of Janan),其内容主要是为日本侵略者的殖民统治歌功颂德。

不过,中国人民的抗争火焰始终未曾熄灭。

在校园里,中国学生曾建立了读书小组,传阅进步书籍、宣传抗日爱国思想,并在墙壁和电线杆上张贴反日标语,许多中国学生在毕业之后,还运用所学知识致力于与日伪政权对抗。

毕业于这所学校的著名作家、书法家李正中就曾回忆过一起名噪一时的案件。

著名作家、书法家李正中 资料图片

1942年,一名日本警察在长春被刺杀,案件发生之后,长春市民无不拍手称快,侵略者恼羞成怒,动用全市警力破案,历经两三个月,涉嫌入狱者多达数百人,经过轮番审讯,将大车老板王本章等八人起诉至法院。

法庭之上,包括三名“新京”法政大学毕业生组成的律师团仗义执言,并在众目睽睽之下展示了被告人遭受拷打的累累伤痕。群情激奋之下,为了维持“法制”的假象,日伪法院不得不判决被告无罪释放,而在宣判之后,此案的辩护人们也遭到了日伪政权的打击与报复,其中一名辩护人被以“参加抗日组织”的罪名投进监狱……

结局迥异的建筑

1945年8月,日本宣布无条件投降,“新京”法政大学也随之解体。

而此后的岁月中,这所学校最为重要的两处校址也迎来了不同的命运。北侧的老校址在历经波折之后,成为原吉林工业大学的“三校区”。

80年代,原吉林工业大学的“三校区” 资料图片

如今,这座经过修缮的建筑,作为吉林大学南岭校区规模最大、保存最好的历史建筑,成为一代代学子校园记忆的重要组成部分。

今日的建筑,依然保留着当时的建筑风格 资料图片

而位于南侧的新校址,则迎来了一段曲折的经历。

日本投降之后,国民党在统治长春时期,整合了包括法政大学在内的众多伪满高校,成立了“国立长春大学”。

1955年,当长春光机所从天光路迁至工农广场一带时,这座建筑又被改建为著名的“光机子弟小学”。此后的几十年里,这座建筑收藏着一代代学子的校园回忆。

80年代的“光机子弟小学” 资料图片

2008年的光机子弟小学 资料图片

相较于保存完好的前者,这座建筑则可以用“命途多舛”来形容。

文革期间,这座建筑曾经遭到破坏。

2013年5月,这座建筑在维修过程中发生倒塌。随后,依照建筑的原有风格在原址进行了复建。

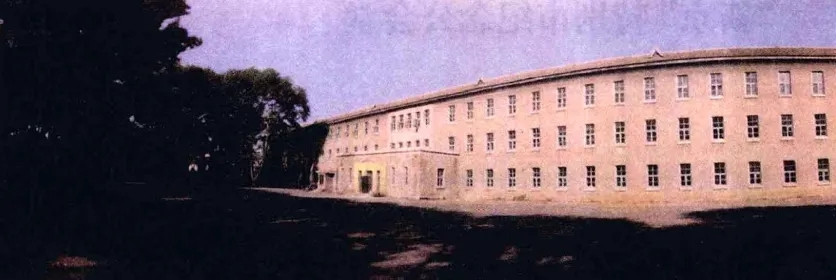

按照建筑原貌复建的建筑 资料图片

如今,这两座曾经有着紧密关联的建筑,分别迎来了各自新的使命。

吉林大学南岭校区内,除了“长春历史建筑”的标牌之外,“教育部重点实验室”“吉林省重点实验室”“吉林省科技创新中心”……一个个沉甸甸的牌匾,悬挂在建筑的门前,你能看到这座古老建筑的崭新征程。

吉林大学南岭校区内的建筑今貌

而在人民大街与磐石路交会处,曾寄托着一代代学子回忆的“光机子弟学校”则在依照原貌复建后,成为长春外国语实验学校的小学部。

如今,在绿荫掩映之中,昔日日伪政权推行文化侵略的工具,已经成为孩子们绽放笑容的美丽校园。

建筑今貌

如今,当你驻足吉林大学南岭校区,走近那座阅尽风霜的老建筑,或是走过长春外国语实验学校,望见那座涅槃重生的教学楼,心中或许会泛起种种波澜。

而在你我身边,街巷间、校园里、楼群中,这样装满故事的老建筑还有许多许多。

这片土地上层层沉淀的不只是建筑更迭的痕迹,更是一段段需要永远铭记的历史记忆。(作者:郭帅)

参考资料

房友良 《长春街路图志》

虞和平 《中国抗日战争史料丛刊·政治 司法》

钟 放 《伪满洲国的法治幻象》

姜 朋 《不复过往·中国法学院纪事》

沈 燕 《伪满遗址》

杨 宇 《长春近代建筑图鉴 1932-1945》

杨家安 《伪满时期长春城市规划与建筑研究》