在长春亚泰大街与文昌路交会处、鳞次栉比的高楼之间,一栋造型别致的两层小楼,静静伫立。

这座建筑,至今已有九十年的历史。

几十年来,它曾目睹过侵略者对东北人民的血腥统治,也曾见证过一代代学子攀登学术高峰的坚实脚步。

这座建筑,就是伪满洲国“中央警察学校”旧址,吉林大学南岭校区历史悠久的“一校区”

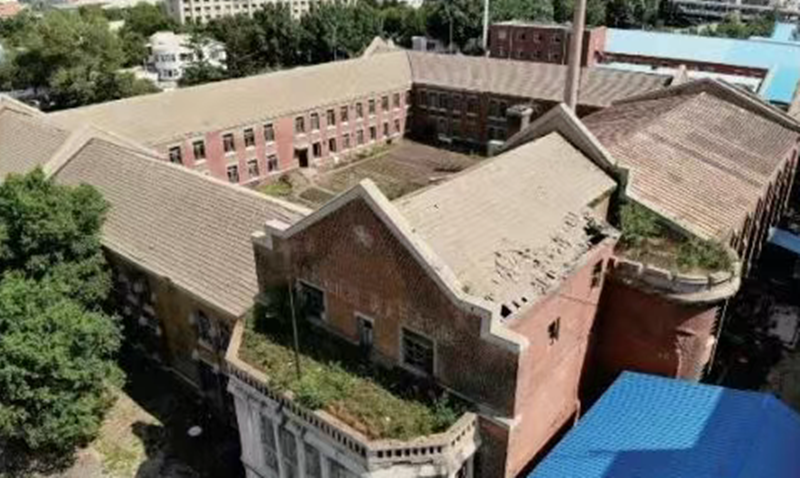

建筑今貌 资料图片

建筑档案

建筑名称:伪满洲国“中央警察学校”旧址

建筑坐标:长春市亚泰大街5717号

开工时间:1934年

竣工时间:1935年(一期工程)

文保等级:长春市文物保护单位

精致的建筑

在20世纪30年代,伪满洲国政权将长春的南岭一带规划为城市的文教中心。

短短几年时间内,一所所学校作为侵略者实施侵略的工具,陆续在这片土地上建起。

1941年的长春地图中,长春南岭区域分布的伪满学校建筑。伪满“中央警察学校”在途中右侧 资料图片

为了满足尽快完工、投入使用的要求,区域内的这些校舍大都采用了较为简洁的建筑设计,而伪满“中央警察学校”则是其中设计比较精美的一座。

伪满“中央警察学校”旧照 资料图片

这座建筑于1934年动工,1935年竣工。此后的几年里,又历经了多次增建、扩建。

这座建筑和伪满“新京”法政大学,曾经使用过的“第二合同学校”,采用了类似的设计:建筑平面呈现左右对称的“日”字型布局,窄窄的楼体围成了两个内部庭院,建筑的两翼楼体设置了教室,建筑的中部主体建筑则形成了挑空较高的公共空间,可以作为集会场所使用。

1966年卫星地图中的建筑俯瞰图(左上角) 资料图片

而相对于“第二合同学校”等校舍简洁的外观设计,这座建筑在细节上则要精致许多。

在建筑的整体构造上,建筑中部的主入口进行了向外凸出的处理,并将中心部分的高度抬升至三层高度,形成中央高耸、两翼延伸的整体构型,让建筑的外观更加严整、舒展;而在建筑的主入口处,则设置了城墙式的雉堞式外观。与此同时,主入口处采用白色的色彩装饰,与清水红砖的建筑色彩形成比较强烈的对比。

伪满“中央警察学校”旧照 资料图片

建筑的窗口同样经过了精心设计。由于建筑两翼延展的空间较长,为了让这一空间不至于太过死板,窗口顶端采用了拱形设计,丰富了建筑的设计元素,窗口两边则设置有白色的方形色块。

伪满“中央警察学校”旧照 资料图片

独特的建筑语言、丰富的细节设计,让这座建筑在当时长春的“南岭”区域各种新建的文教建筑中,拥有极高的辨识度。

而这些“精美设计”,在本质上是为了服务于伪满殖民统治的“合法性包装”,企图通过营造“现代化”“规范化”的建筑表现,掩盖其殖民统治和暴力镇压的实质。

沉重的记忆

这座有着精美细节的建筑,作为日伪政权残酷镇压中国人民的工具,见证了一页页血腥历史。

伪满洲国成立初期,警察系统极为混乱、人员来源复杂。为了将这些人员培养成为维护伪满统治的忠实爪牙,针对警察群体推行奴化教育,被日伪政权高度重视。

民国学者赵新言曾指出,自倭寇的眼中看来,(培养日伪警察队伍)其任务是异常的重大,因为它是要以他们来作统治和宰割三千五百万的广大人民的工具。

在伪满统治时期,日伪政权设置了等级森严的警察教育制度。在这一教育体系中,警察学校分为三大等级:“警察训练所”,设置在各个县城,用于培训普通警察;“地方警察学校”,设置在各个“特别市”,用于控制和管理庞大的区域;“中央警察学校”隶属于伪满洲国民政部,是伪满最高级别的警察教育机构。

这一学校成立于1932年,起初的校址位于长通路的旧监狱所在地,1938年之后,迁入这座建筑。

长通路监狱旧影 资料图片

这所学校的招生对象是各地警尉以上或者具有“培养前途”的警察,想要入学,往往需要日语较好、积极“效忠”,毕业之后,往往会得到侵略者的“重用”。

根据记载,在所有教学科目中,最重要的是所谓的“训育”, 也就是奴化教育的直接表现,这门课程一般由校长负责,没有什么定型的教材,而是临时选定教材,如“即位诏书”“日满议定书”等,或用训话的方式,传递“一心一德”“日满不可分”等思想。

从1933年至1940年,共有一万余名学员,在这里被培训成为侵略者的爪牙,在日本关东军的驱使之下,成为镇压中国人民的重要工具。

除了思想上的毒害,学校还注重培养学员的实战镇压能力,学员们接受各种残酷的训练,包括如何镇压抗日活动、审讯反抗者等。

他们被教导使用各种残忍的手段对付中国民众,完全丧失了人性与良知,许多从这所学校毕业的学员,后来都成为了残害同胞的刽子手,在东北各地犯下了累累罪行。

据史料记载,该校毕业的学员曾多次参与对东北抗日联军的围剿行动,对无辜村民进行烧杀抢掠,给当地百姓带来了沉重灾难。

杨靖宇将军遇害后,其遗首曾于1940年5月至6月间,被侵略者残忍运往该校,进行所谓“展览”,以此恐吓中国人民的反抗意志。

在那段风雨如磐的岁月,这座建筑不仅见证了侵略者的血腥镇压,也见证了抗争者的不屈斗志。

光阴的印记

1945年8月,随着日本无条件投降,伪满洲国土崩瓦解,这所罪行累累的学校也走向了末日。

1946年10月,这座建筑被国民政府接收,成为“国立长春大学”的校园之一。

新中国成立后,建筑在1954年划归原长春汽车拖拉机学院(1958年11月更名为吉林工业大学)。此后,这座建筑作为学校的“一校区”,成为一代代工大学子青春岁月中无法抹去的回忆。

曾在这里学习的学子回忆:我们入校后,就是在一校区一层的食堂就餐,二层住的是我们系高年级的同学,还在这里开过不少会议,它是一座集教学、办公、宿舍、食堂的综合体,还有一个高大空间场所,作为室内体育馆,很适合东北漫长而严寒的冬季体育健身。

1999年,根据原吉林工业大学校园基础设施建设实施规划,该建筑西侧楼体拆除。

拆除一半的学校 资料图片

2000年,原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建而成新的吉林大学。 昔日吉林工业大学的校园,也成为吉林大学的南岭校区。

在此后的多年之中,这座建筑曾经长时间闲置。

修葺之前的建筑 资料图片

2016年,这座阅尽风霜的建筑被列为“长春市历史建筑”;2019年,历经全面的修缮,这座建筑以崭新的面貌呈现在世人面前。

重修后的建筑 资料图片

如今,这座建筑已经成为吉林大学的“工科创新基地”,一楼以上大部分房间由学校材料学院使用,用于多功能教室及实验室;地下室房间则由机械学院使用。

这座历经风雨的建筑矗立在充满活力的校园中,如同一座历史纪念碑,时刻提醒着人们,铭记国耻、自强不息,让历史的悲剧永不重演。(作者:郭帅)

参考资料

房友良 《长春街路图志》

虞和平 《中国抗日战争史料丛刊·政治 司法》

钟 放 《伪满洲国的法治幻象》

姜 朋 《不复过往·中国法学院纪事》

沈 燕 《伪满遗址》

杨 宇 《长春近代建筑图鉴 1932-1945》

杨家安 《伪满时期长春城市规划与建筑研究》