在长春的通化路与树勋街交会处西南角,坐落着一座并不高大的建筑,尽管如今许多年轻人已经不太了解这座建筑,但若把时光倒退回几十年前,这座建筑曾承载着一幕幕的历史记忆,也记录着许多人的青春岁月。

它,就是昔日的“白梅会馆”,曾经的“电业俱乐部”,今日的“电业文化宫”。

建筑档案

建筑名称:伪满“白梅会馆”旧址

建筑坐标:长春曙光街道通化路1206号

建设时间:20世纪30年代

设计单位:伪满电业株式会社建筑课

施工单位:(日)福昌公司

建筑面积:3053平方米

建筑现状:电业文化宫

朴实的会馆

这座名叫“白梅会馆”的建筑,作为伪满电业株式会社的俱乐部,是一座集娱乐、商业、餐饮等功能为一体的综合性建筑。

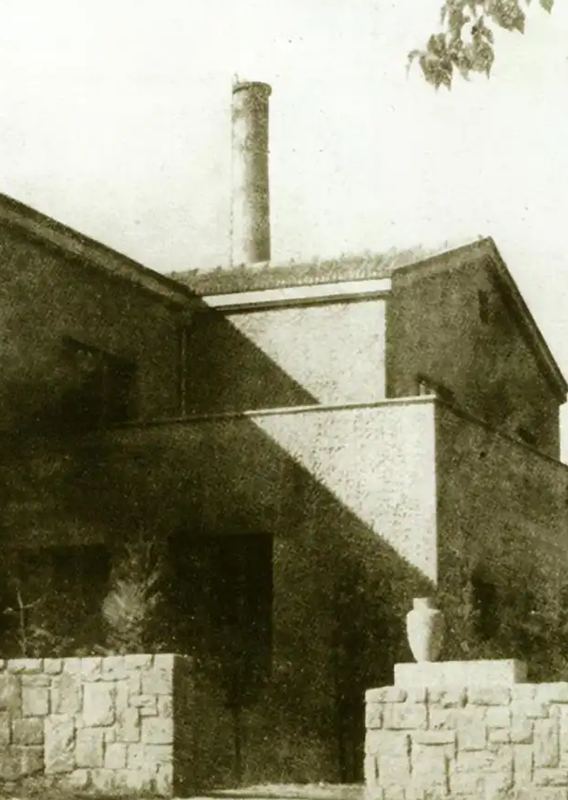

建筑旧照 资料图片

建筑始建于20世纪30年代,采用了坡屋顶设计墙面,为水泥砂浆抹面,外观朴实无华,而在其内部则别有乾坤。

建筑拥有地上二层、地下一层,总建筑面积约为3053平方米,建筑的地上一层是大讲堂、门厅、酒场、俱乐部,以及会议室、办公室、食堂、厨房等;建筑的地上二层则为放映室、卫生间和浴室等,建筑的地下空间则规划为商店、仓库等。

在当时,建筑内部的大讲堂是开展各类活动的主要场所,讲堂拥有坐席685个,除了供会议使用,还配备了德国的蔡司放映机,可以放映电影。

几十年前,当日本高管在这座建筑之中观赏电影或举杯畅饮时,日本侵略者对中国东北开展大肆掠夺的历史,正在这座建筑的窗外上演。

沉重的历史

电力事业是与工业、民生息息相关的重要产业,自清末开始,在对中国东北长达几十年的侵略中,这一产业始终是日本侵略者谋求控制的重点。

早在1894年,日本就借甲午战争之机,强占了清朝政府在东北地区创立的第一座发电站——旅顺大石船坞电灯厂。

1907年,成立于日俄战争后的“满铁”也将触手伸向电力事业,通过投资、合资、控股方式掌握了一大批发电厂的控制权。

1926年,由“满铁”全额投资成立了“南满洲电气株式会社”(简称“南满电气”)

南满洲电气株式会社长春支店(后成为“满电”长春支店)今昔对比

1932年,日本侵略者一手扶植起伪满洲国之后,对东北的各类产业进行集中管控。

1934年,依照日本颁布的《电力企业大合并纲要》,在接收了“南满电气”等电力公司发电、送电产业后,伪满电业株式会社(简称“满电”)正式成立并开始营业。

在日伪的支持下,“满电”成立后业务扩张迅速,到1936年下半年已经拥有10所支店、5所办事处、4所营业所,除抚顺煤矿、鞍山制铁所等少量煤炭、钢铁公司自有的大型火力发电设备外,“满电”已经基本控制了东北的电力事业。

至日本投降前夕,这一会社已经成为伪满仅次于“满铁”与“满业”的第三大会社。

斗争的见证

1945年,日本宣布无条件投降。不过,人们并未等到期盼已久的和平,伴随着国民党反动派悍然挑起内战,这片满目疮痍的土地再次燃起战火。

1947年4月,国民党政权为了凑齐征兵名额,强行抓走六名电业工人,经电业工人多次交涉,拒不放回。

这一野蛮举动激起了全市电业工人的怒火,在中共地下党员李野光的指引下,1947年4月30日清晨,长春全市1000余名电业工人聚集在白梅会馆举行罢工。在7时40分拉闸停电同时,派出工人代表与国民党当局谈判,国民党当局迟迟没有给出回复。

当天下午1时起,工人们打出横幅——“反对非法征兵,放回被抓人员”,高呼口号、上街游行,队伍从白梅会馆出发,沿着中山大街、中正大街(今人民大街)一直走到火车站,沿途得到成千上万的市民支持。

工人的坚决行动,迫使国民党当局不得不在当天下午5时明确答复罢工群众,接受工人提出的放回被抓人员、公开向电业员工道歉保证、不再发生类似事件三条要求。这次罢工取得了完全胜利。

此后,1948年国民党六十军暂二十一师师部曾驻扎在这里。伴随着长春解放,这座建筑成为了工人们的“电业俱乐部”。

50年代的建筑 资料图片

岁月的记忆

新中国成立之后,“电业俱乐部”的影院不仅服务于电业职工,也向全市各界开放。

这一影院也曾成为长春市内较为重要的影院之一,吉林大学的老校区吉林财贸学院(今吉林财经大学)以及其他许多中小学和这里的距离都很近,因而,许多学生都曾在这里留下过观影的记忆。

80年代的建筑 资料图片

一位曾于80年代就读于吉林财贸学院的学子回忆:

“电业俱乐部”应该是我们学校学生常去的电影院,步行在10分钟之内就可以到达。我在1980年的秋冬季节,曾经看过电影《阴谋与爱情》《复仇》《老枪》《啊,野麦岭》等……那个时候,我只知道,电业俱乐部是一处娱乐场所放映电影,并不知道,这里曾经是日本人组建的电业株式会社的白梅会馆。”

在此后的岁月中,这座建筑还曾经作为舞厅使用,丰富了人们的业余生活。

进入到新世纪之后,伴随着新型商业电影院的不断兴起,这座俱乐部及其影院也逐渐淡出了年轻一代的记忆。

建筑的变迁

几十年间,这座建筑曾见证过日本侵略者对中国资源的残酷掠夺,曾见证过长春电业工人反抗反动派暴行的顽强斗志,更曾见证过几代长春人无价的青春岁月。

如今,作为“电业文化宫”的这座建筑,历经多次改建、翻建,其面貌与初建之时相比,已经发生了很大变化。

建筑的影厅入口

今天的人们站在这座建筑前,已经难以窥见其当初的模样,而这座建筑,依然在车水马龙的街路一角,默默地伫立着。

建筑可能会老去,但它们承载的历史永远都不会被磨灭。(作者:郭帅)

参考资料

王久荣 《长春市宽城区志》

《吉林省电力工业志》编委会 《吉林省电力工业志》

杨家安 《伪满时期长春城市规划与建筑研究》

中共上海市委党史研究室编 《解放战争时期第二条战线 工人运动和市民斗争卷 (上册)》