在吉林省集安市太王经济开发区的大碑街,有一座历经十六个世纪风雨的巨石丰碑傲然矗立。它南临鸭绿江,北依禹山,东踞龙山,西望通沟平原,这就是被誉为“海东第一碑”的好太王碑。作为高句丽第十九代王谈德的纪功碑,它不只是高句丽历史文化的璀璨瑰宝,更是中原文明与东北亚民族交往交流交融的实物见证,为证明高句丽属于中国东北史、是中华民族共同体的重要组成部分提供了无可辩驳的证据。

巨碑溯源

高句丽文明的凝固史诗

好太王碑建于东晋义熙十年(414年),是好太王之子长寿王为了铭记父亲的功绩而树立的纪功碑。好太王,名叫安,也叫谈德,王号全称是“国冈上广开土境平安好太王”。他在公元391年即位,在位22年期间,凭借出色的军事才能和政治智慧,让高句丽的国力走向鼎盛。碑文中记载他“恩泽遍及天下,威武震动四海,扫除不服从的势力,让百姓能安宁地从事自己的事业”。他四处征战,征伐百济、击败“倭寇”、降服新罗,把高句丽的疆域拓展到辽河东岸,军事势力延伸到朝鲜半岛南部,为后世留下了辉煌的历史。

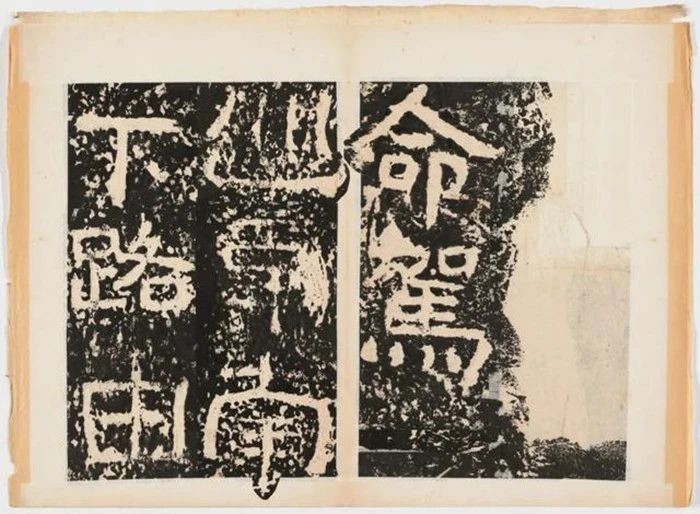

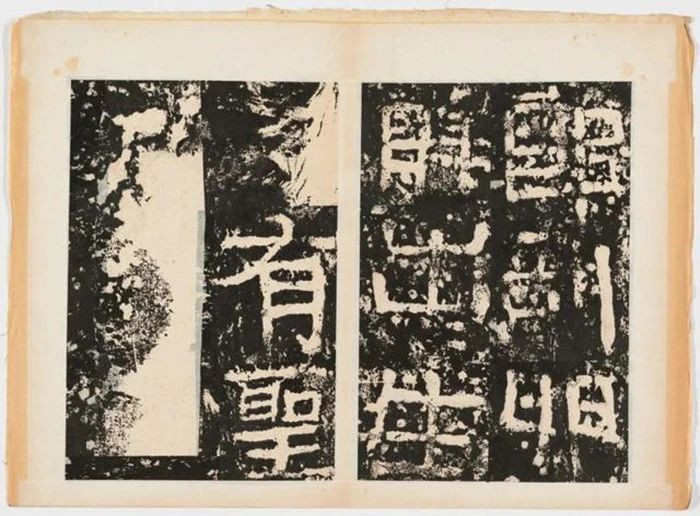

这座宏伟的碑石是由一整块角砾凝灰岩雕琢而成的,形状大致呈方柱形,高6.39米。底部各面的宽度不一样,第一面宽1.43米,第二面宽1.34米,第三面宽1.97米,第四面宽1.43米。碑石的基座是一块不规则的花岗岩石板,大体呈五边形,长3.55米,宽2.70米。因为碑身重达37吨,基座已经被压裂成了三部分。

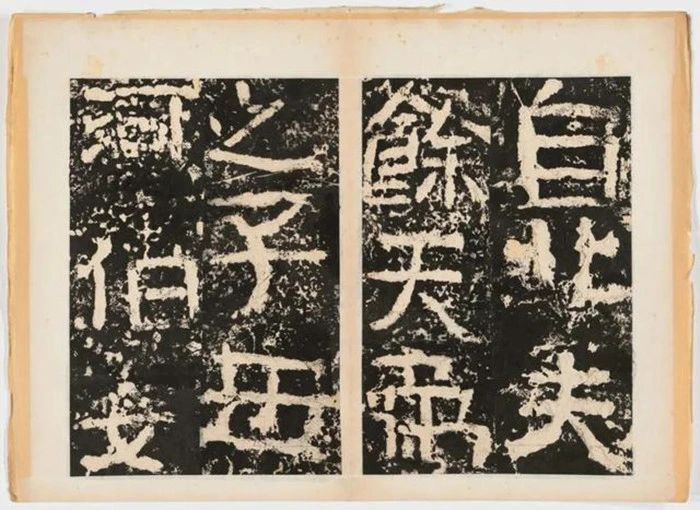

碑文是用汉字书写的,共计44行,原有文字1775个,现可识别约1600字。字体端庄厚重,介于隶书和楷书之间。它既保留了隶书的古朴庄重,又有楷书的规整严谨,是两晋时期文字字体从隶书向楷书转变的生动例子,也能看出高句丽对中原文化的尊崇和吸收。

碑文内容丰富又详细,大致可以分成三部分:

第一部分讲述了高句丽始祖邹牟王的建国传说,记载“惟昔始祖,邹牟王之创基也。出自北夫余,天帝之子。母河伯女郎。剖卵降世,生而有圣德”,这与《魏书》等中原史书里关于高句丽起源的记载相互印证,展现了高句丽和中原文明早期的联系。

第二部分详细讲述了好太王的文治武功,包括征伐碑丽、百济、“倭寇”,救援新罗,征讨东夫余等军事行动,还有他在位期间“国富民殷,五谷丰熟”的社会景象。

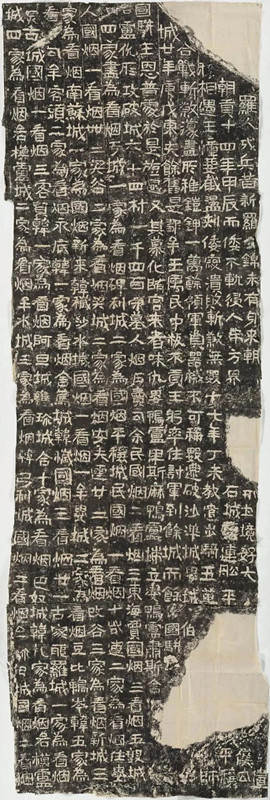

第三部分明确了守墓烟户制度,“取韩秽二百廿家。虑其不知法则,复取旧民一百十家,合新旧守墓户,国烟卅,看烟三百,都合三百卅家”,这为研究高句丽的丧葬制度和社会结构提供了珍贵的资料。

重现天日

荒烟蔓草中的文明重逢

好太王碑自从树立起来后,经历了漫长的岁月,随着高句丽的灭亡,渐渐被淹没在荒草之中,很少有人知道它的存在。直到清末,东北的封禁政策被废除,这座巨碑才得以重新出现在人们眼前。

关于好太王碑的发现时间,学术界有不同的说法,主要有“光绪元年或二年说”“光绪六年说”和“光绪三年说”三种。根据王志修《高句丽永乐太王古碑歌》中“我皇驭宇之三载,衽席黎首开边疆。奇文自有鬼神护,逢时不敢名山藏”的记载,再结合怀仁(现在的辽宁省桓仁县)建县时间以及用火焚烧去除苔藓的相关历史事实,学术界普遍认为好太王碑重新被发现是在光绪三年(1877年)。

《好太王碑》拓片

这一年,怀仁县(现在的辽宁省桓仁县)开始设立行政机构,首任知县章樾的书启(即今文书)关月山,因为喜欢金石研究,在工作之余到通沟(现在的集安)一带寻访古迹,于荒草之中发现了这座巨碑。关月山看到碑后非常高兴,“手拓数字,分赠同好”,他也成为了好太王碑的发现者和第一位拓碑人。他拓下来的部分文字传到京城后,引起了金石学家的关注,为之后的研究拉开了序幕。

好太王碑被发现的时候,碑身布满了青苔,几乎看不清上面的文字。为了更好地拓印碑文,怀仁知县章樾让当地农民初天富清除苔藓。初天富(1847—1918年)祖籍是山东文登,同治末年和哥哥初天贵闯关东来到集安,在好太王碑附近开垦荒地种地。光绪四至五年(1878—1879年)间,初天富用火烧的方法清除苔藓,虽然达到了目的,却给碑石造成了永久性的损伤。火烧导致碑石第一面到第二面的转角处崩掉了一个缺口,部分文字崩裂得无法辨认。这次人为的损伤成为好太王碑保护史上的深刻教训,也让后世更加重视文物保护的科学性。

历史价值

东北亚文明的见证

好太王碑作为高句丽时期保存最完整、内容最丰富的金石文字资料,有着不可替代的历史价值,为研究高句丽历史、东北亚国际关系以及中原文化与东北民族的交流提供了珍贵的第一手资料。

《好太王碑》拓片

高句丽历史研究的核心史料

好太王碑详细记载了高句丽的建国传说、王系传承、疆域拓展、社会制度等内容,补充了文献记载的不足。碑文中对好太王时期军事行动的记载,像征伐百济、“倭寇”,救援新罗,征讨东夫余等,清晰地展现了高句丽的军事扩张过程和东北亚地区的政治格局的演变。

关于守墓烟户制度的记载,“国烟卅,看烟三百,都合三百卅家”,为研究高句丽的社会结构、阶级关系提供了重要线索,反映了高句丽的社会组织和统治方式。

东北亚国际关系的重要见证

碑文中“辛卯年”(391年)以来高句丽与新罗、百济、倭国关系的记载,是解读5世纪东亚格局的关键资料。“百残、新罗,旧是属民,由来朝贡。而倭以辛卯年来,每破百残,□□新罗,以为臣民”等内容,清楚地呈现了当时东北亚各国之间的相互关系,补充了各国史书的缺失,是研究古代东亚国际关系的重要依据。

中原文化与东北民族交融的实物例证

好太王碑用汉字书写,碑文的句式借鉴了《诗经》等中原典籍,书法体现了隶书向楷书过渡的特征,充分说明高句丽对中原文化的吸收和融合。碑文所反映的政治制度、价值观念等也和中原文明有着密切的联系,是中原文化与东北民族文化交流交融的生动见证,证明了高句丽是中华文明圈的重要组成部分。

保护新生

世界遗产的当代使命

中华人民共和国成立后,好太王碑得到了前所未有的重视和保护。1961年,好太王碑作为集安“洞沟古墓群”的组成部分,被国务院公布为第一批全国重点文物保护单位,纳入国家重点保护体系。

为了保护好太王碑,文物部门采取了一系列措施:建立保护管理机构,划定保护范围,设立保护标志;多次对碑体进行保护处理,1965年进行了化学药物灌浆和封护,1979年再次进行化学封护;1982年又重新修建了四角攒尖式的碑亭,为碑体提供了稳定的保护环境。

2004年,“高句丽王城、王陵及贵族墓葬”被列入《世界遗产名录》,好太王碑作为核心遗产之一,获得了国际社会的认可,也迎来了新的保护机遇。如今,好太王碑周围设有完善的保护设施,包括钢化玻璃保护罩、环境监测系统等,定期监测温度、湿度、振动等环境因素,确保碑体的安全。同时,文物部门加强了对好太王碑的研究和展示,通过举办展览、出版研究成果等方式,向公众传播它的历史文化价值。

好太王碑

好太王碑的保护与研究,不只是对一件文物的守护,更是对历史记忆的传承。它所见证的高句丽历史,是中国东北史的重要组成部分,是中华民族多元一体格局形成过程的生动体现。作为世界文化遗产,好太王碑也为东北亚各国的文化交流提供了重要平台,促进了国际社会对东亚古代历史的共同认知。

站在好太王碑前,抚摸着那些历经沧桑的文字,仿佛能听到历史的回响。这座矗立千年的巨石丰碑,不仅刻下了一个边疆政权的兴衰,更见证了中华文明的多元一体、兼容并蓄。它是历史的见证者,也是未来的启示者,提醒我们要珍视文化遗产,传承历史文脉,在新时代续写中华民族共同体的辉煌篇章。(作者:孙炜冉)