近日,在长春北京大街西历史文化街区开展的“吉林省近现代史展”,您去过了吗?

本次展览,“三地三摇篮”红色标识的史实和实物首次集中亮相,为人们打开了一扇了解吉林、认识吉林的窗口。

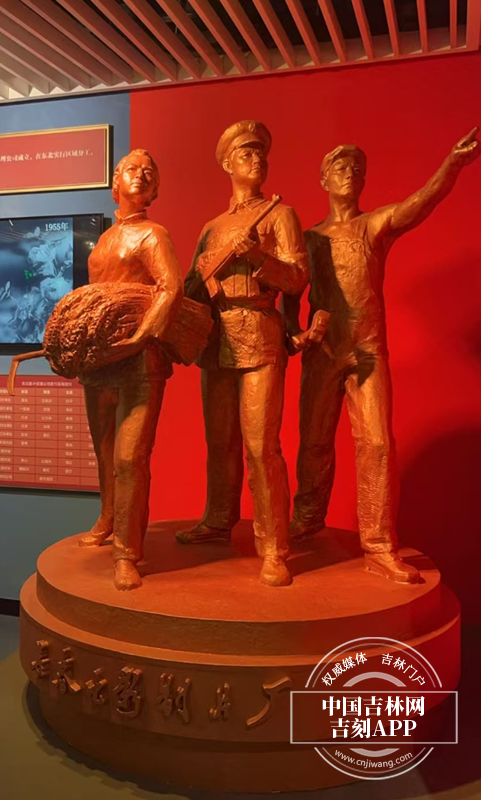

而在《摇篮风采》展厅里,一组雕塑,格外引人关注。看到它们,人们总会不自觉地回想起一部部经典的影片,一段段宝贵的回忆……

经典厂标的诞生

当人们满怀期待步入影院,在座位上坐好,伴随着灯光逐渐变暗,银幕逐渐亮起呈现在电影片头的“厂标”,无疑是各个电影厂商最具辨识度的文化符号。

提起“厂标”,很多人可能会想起米高梅的咆哮雄狮、哥伦比亚电影公司手持火炬的女神,以及昔日“20世纪福克斯”在聚光灯下转动的金色标识。

当然,还有一个无比经典的标识和我们的记忆连结更加紧密,那就是长春电影制片厂的“工农兵”。

本次展览展出的长影“工农兵”群像复制品

1942年5月2日,毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话中明确提出,我们的文学艺术都是为人民大众的。首先是为工农兵的,为工农兵而创作,为工农兵所利用的。

1945年10月1日,长影的前身“东北电影公司”成立;1946年10月1日,改名“东北电影制片厂”。

1947年春,当时的“东影”开始了“工农兵电影”的大规模创作,“工农兵”群体从此开始成为银幕上的主角。

新中国摄制的第一部长篇故事片《桥》。该片第一次在银幕上正面展示工人阶级的形象 资料图片

时任东北电影制片厂党总支部书记兼艺术处处长陈波儿,在一次艺术干部创作会议上,这样提出了厂标的设计思路:我们东北电影制片厂广大艺术骨干是从革命圣地延安过来的,亲耳聆听了毛主席在延安文艺座谈会上的讲话,我们电影工作者要响应党和毛主席的号召,要写工农兵,要拍工农兵,我们电影制片厂的厂徽也应该将工农兵形象反映出来。

厂标的设计任务被交到了擅长人物肖像的美术师朱维阁手中,他用了十天时间琢磨、构思、绘制草图,完成了这一设计的初稿。

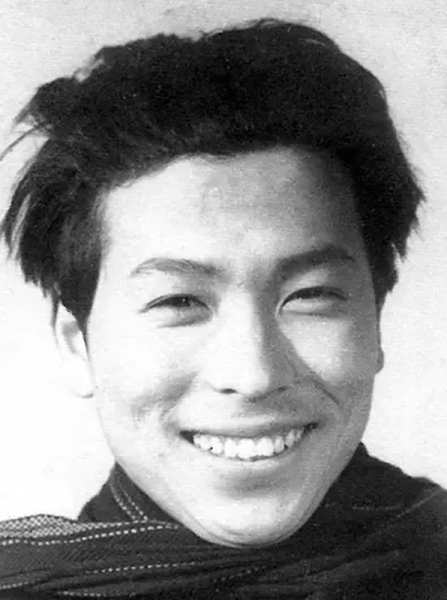

根据介绍,群像中“工农兵”的原型,也是当时“东影”的三位演职人员:于洋、齐兴家、安琪。

于洋,曾在新中国第一部短故事片《留下他打老蒋吧》中饰演解放军连长,还曾在新中国第一部故事片《桥》中饰演青年工人吴一竹。

于洋(1930年~2025年)

齐兴家,1949年随东北青年文工团调入东北电影制片厂。此后,他曾作为导演执导过《吉鸿昌》《解放》等影片。

齐兴家(1932年~2023年)

安琪,在1948年被招入东北电影制片厂三期训练班,曾参演过《白衣战士》《赵一曼》等诸多经典影片。

安琪(1932年~2021年)

“工农兵”群像设计完成后,在沈阳鲁迅美术学院塑造完成。不久,这座披着红绸布的雕像被专车运往长春。

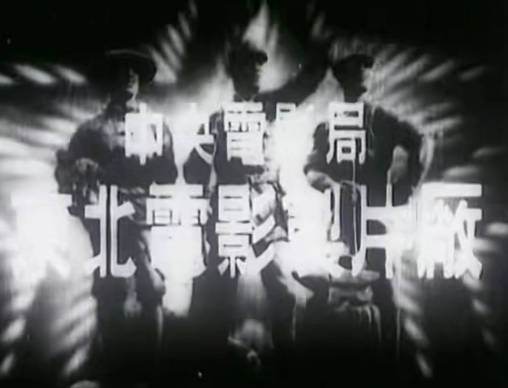

1949年,在由陈波儿编剧、许珂导演的故事影片《光芒万丈》中,这一厂标首次亮相。

影片《光芒万丈》片头的厂标 资料图片

从1949年到1954年,东北电影制片厂拍摄出品的34部艺术片中,有20部使用了这一厂标,人们耳熟能详的经典影片《赵一曼》《刘胡兰》《中华女儿》《辽远的乡村》片头都出现了这一厂标。

影响深远的符号

在新中国电影的发展阶段,“东影”及此后的“长影曾派出大批技术、艺术人员支援各兄弟厂的建设和发展。

受“东影”的影响,北京电影制片厂、上海电影制片厂,一度也采用了这样的“工农兵”形象,作为自身的标识。

“新中国电影事业摇篮”,这张荣耀名片的重量,从各个电影制片厂早期影片中的厂标便可见一斑。

北京电影制片厂曾经使用过的厂标:天安门前的“工农兵”群像 资料图片

上海电影制片厂曾经使用过的厂标 资料图片

此后,全国各地众多的电影制片厂如雨后春笋般涌现出来,许许多多的电影制片厂都曾采取“工农兵”的群像。

作为电影的厂标,这些风格不同的电影厂标,成为一个时代的独特记忆。

蒋盛松/摄影

北京电影制片厂

北京电影制片厂,除了著名的“天安门”厂标,也曾使用过多种造型的“工农兵”群像。

1949年,北京电影制片厂曾在纪录片中,短暂使用过一款旋转的工农兵群像。随后,便转而使用“东影”的经典厂标。

1956年之后,北京电影制片厂更换了“工农兵”形象的造型,工人、士兵分别站在两侧,中间的劳动妇女高举麦穗。值得一提的是,士兵的着装及枪支还曾随着时代的发展,随之变化。

1959年,北京电影制片厂影片《林家铺子》的片头厂标 资料图片

1966年,北京电影制片厂影片《红石钟声》的片头厂标,解放军战士手中的枪从冲锋枪换成了步枪 资料图片

上海电影制片厂

上海电影制片厂,除了沿用过“东影”版的工农兵群像外,同样使用过许多版本的“工农兵”厂标。

上海电影制片厂芭蕾舞剧《白毛女(1972版)》片头的厂标 资料图片

其中,人们印象最深的当属70~80年代的这版。

1980年,上海电影制片厂电影《庐山恋》片头的“工农兵”群像 资料图片

《渡江侦察记(1974版)》《庐山恋》等电影的片头,都采用了这版厂标。

如今,上海电影博物馆前,我们依然能够见到这一厂标。

今日上海电影博物馆前的“工农兵”群像 资料图片

西安电影制片厂

西安电影制片厂,常常在电影的片头展现大雁塔、城墙等西安地标建筑,而在七十年代,这一电影制片厂也曾使用“工农兵”这一群像,结合延安的宝塔山形象作为影片前的厂标。

1975年,西安电影制片厂出品的《碧海红波》片头厂标 资料图片

珠江电影制片厂

珠江电影制片厂,曾使用过多个版本的“工农兵”群像。其中一版,工人居中、高举旗帜。

1975年,珠江电影制片厂出品的《小螺号》片头厂标 资料图片

另外一版,“工农兵”昂首阔步,背后的椰林展现出浓郁的地域特色。

1976年,珠江电影制片厂出品的《枫树湾》片头厂标 资料图片

峨眉电影制片厂

峨眉电影制片厂,曾使用的“工农兵”群像则非常富有辨识度,人物沿着旗帜挥动的曲线呈现飞跃的姿态,显得富有动感……

1978年,峨眉电影制片厂出品的《奴隶的女儿》片头厂标 资料图片

银幕之上,各个电影制片厂各具特色的“工农兵”厂标,曾凝练了一个时代的记忆。

而位于长春的“东影”,作为新中国电影事业的摇篮,或许正是这一文化风潮的重要引领者。

历久弥新的经典

在几十年间,东影及长影的片头厂标造型也曾经历过许多次变化。

1950年上映的电影《白衣天使》中,曾使用了由美术师刘学尧设计的“工农兵”正面像手绘厂标。

影片《白衣天使》中的工农兵正面像厂标 资料图片

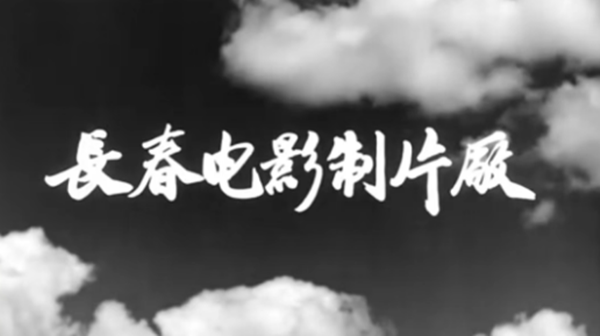

在电影制片厂进行更名后,曾有较长一段时间,为了突出新厂名,片头不再使用厂标,而是直接使用各种字体的“长春电影制片厂”。

影片《党的女儿》片头 资料图片

影片《上甘岭》片头 资料图片

进入70年代,另外一系列不同造型的“工农兵”群像,开始出现在长影影片的片头。

在这一段时间里,长影厂标中的人物造型、动作、位置曾经几经变化,但这些画面都连同其背后的经典影片一起,给人们留下了深刻的记忆。

1971年上映的《沙家浜》片头厂标 资料图片

1974年1月上映的《艳阳天》片头厂标 资料图片

1974年上映的《半篮花生》片头厂标 资料图片

此后,长影片头的厂标曾一度再次回归到简洁的文字样式。

直至近年来,“东影”时期的老厂标再次出现在长影影片的片头,唤起了无数人记忆深处最为珍贵的回忆。

2010年左右,长影出品影片片头中的厂标 资料图片

2018年,电影《黄大年》片头中的厂标 资料图片

时光荏苒,胶片流转。

数十年间,银幕中的故事换了一幕又一幕,银幕前的观众换了一代又一代,长影厂标上意气风发的“工农兵”形象,跨越了数十载的光阴,凝铸成文化的符号。

如今,这组我们无比熟悉的群像,早已成为一段有温度、有生命的共同记忆,深藏在每个中国人的心底。

吉林省近现代史展展厅中,展现的长影经典作品 蒋盛松/摄

在吉林省近现代史展的展厅中,一张张满载记忆的电影海报、影片剧本,带领人们穿越时光回顾,这一新中国电影事业的摇篮所走过的八十年历程。

在这里,你能看到一代代电影人,用青春与热血写就的光影史诗。

在这里,你能看到一代代中国人,永远珍藏的宝贵回忆。

一帧帧画面,一段段故事,已经深植于一个民族的记忆之中……(作者:郭帅)