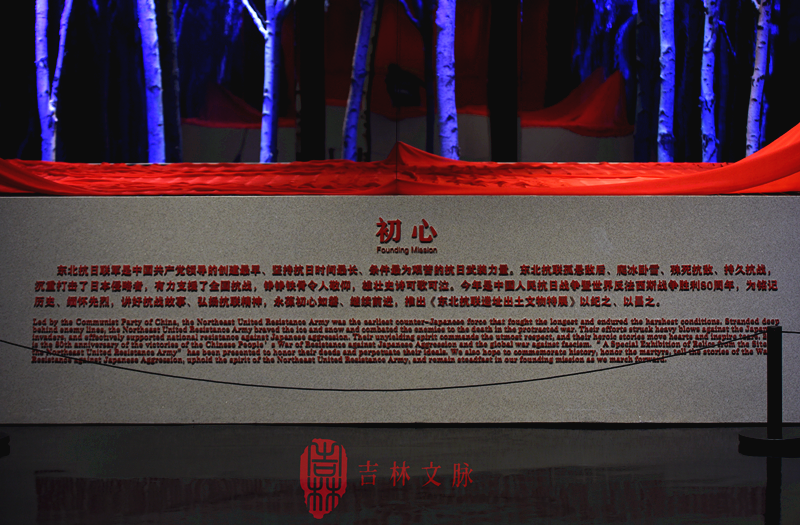

最近一段时间,在首都北京中国共产党历史展览馆设在四层的专题展厅中,一场特殊的展览吸引着来自四面八方的人们。走出这间展厅的人们,总会带着肃穆的神情,眼角闪着泪光。

这一展览,就是东北抗联遗址出土文物特展。

这次特展,由中共吉林省委、吉林省人民政府、国家文物局主办,中国共产党历史展览馆、吉林省文物局、吉林省博物院(东北抗日联军纪念馆)承办,黑龙江省文物管理局、辽宁省文物局、内蒙古自治区文物局协办,展览对东北抗联遗址出土文物首次进行集中展出。

1289件文物、标本,将东北抗联艰苦抗战、功垂霄壤的光辉历史,将中华儿女顽强不屈、血战到底的民族血性,直观地展现在全国人民面前……

“密林考古”“绝境苦斗”“浴血奋战”“丰碑永存”……沿着这样的叙事主线,在展厅之中,游客们凝视着展柜中一件件静默的文物,缓缓向前行进。

几十年前,那一幕幕震撼人心的抗争画卷,重新在人们面前铺展开来……

游客们在展厅中重温那段历史

在这里,人们更加了解了抗联战士的艰苦抗争

在展览的序厅,由红石砬子抗日根据地遗址出土文物残片组成的“9·18”字样,格外引人注目。弹壳、瓷片,这些抗联战士战斗、生产、生活的痕迹,贯穿于十四年抗战的烽火岁月。

8月底,国务院印发通知公布的第四批国家级抗战纪念设施、遗址名录中,吉林省共有三处入选,其中位列第一的正是红石砬子抗日根据地遗址

东北抗联十四年苦斗、与红军二万五千里长征、南方红军三年游击战争,并称为“中国革命三大最艰苦”。

展厅中,通过出土文物及考古研究成果展示以及场景重现等方式,全方位展现了杨靖宇领导创建的红石砬子抗日根据地,赵尚志领导创建的鸡冠山抗日根据地艰苦卓绝的斗争环境,与战士们可歌可泣的革命精神。

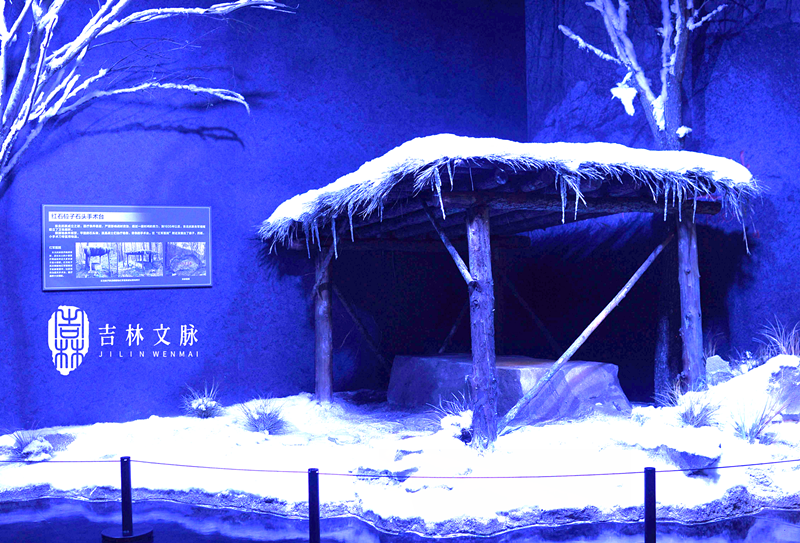

展厅中再现的鸡冠山抗日根据地地窨子

积雪的白桦林,低矮的地窨子,让人们穿越到几十年前寒冷刺骨的严冬。抗联战士们,用自己的战争智慧与不屈精神,在白山黑水、林海雪原之间,筑起了一个个顽强抗争的堡垒。

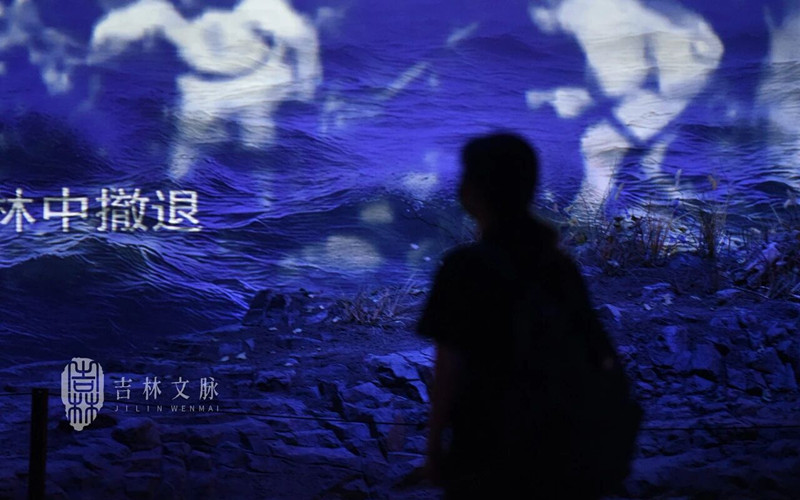

抗联密营的防御体系

在冰天雪地间,抗联战士发展出独特的岗哨系统,抗联密营在出入口设有多道岗哨,每一道又分为明哨和暗哨:明哨指“地窨子”,暗哨指战斗位。天寒地冻之时,“地窨子”的半地穴结构上,覆盖积雪作为伪装,既能够挡风避寒,又布满观测孔、可作前沿哨岗。

在展厅里,多媒体结合沙盘的生动演示,让观众可以直观了解红石砬子抗日根据地二趟沟(三棚砬子)区域内,抗联战士构建起的警戒防御系统。这一区域内,沿沟谷设置多道岗哨,明哨和暗哨相互配合。战斗位暗哨凭借其隐蔽性和战术位置,通常最先发现敌情并发起阻击,枪声是最高效的警报,明哨随即响应。这套岗哨系统有效解决了生存隐蔽持续警戒和灵活反击的难题,体现了因地制宜、灵活机动的游击战精髓。

展区内还原的密营周边环境

展区的一件件文物,让人们更加深切地了解到抗联战士们面对零下三四十摄氏度的极端低温,面对敌人重兵合围的残酷绞杀,所展现出的钢铁般的意志。

在展台之中,一把把粗糙的枪支、一枚枚锈蚀的弹壳,静静陈列。在那段风云激荡的岁月,这些武器的来源十分庞杂:有战士们从旧部带来的枪支,有缴获的日伪军队装备,有手工自制的手枪……抗联战士们就是用这些无比简陋的武器去迎战武装到牙齿的敌人。

抗联战士使用过的武器

抗联遗址发现的、产地来源广泛的弹壳遗存

抗联的生活用品,基本都是当地生产的粗糙用品,产自长春兴隆山等地的青花粗瓷,曾被抗联战士用来盛饭、盛水,质地粗粝的陶壶曾被抗联战士们用作熬药的药壶。

发掘出的部分陶器、瓷器

白山黑水间先民们发明的“靰鞡”鞋,不仅成为抗联战士冬季行军的重要装备,在粮食极端紧缺的情况下,兽皮制作的鞋子也会成为战士们果腹的食物。

历史悠久的靰鞡鞋,曾成为抗联战士们重要的物资

在展区之中,一个场景格外引人注目:一座简陋的木棚下,摆放着一块相对平坦的巨石,而这一展区所还原的正是红石砬子抗联战士们建起的“露天手术台”。

在那段极其艰苦的岁月中,面对极度匮乏的物资,巨石成了“手术台”,山间的植物被作为“草药”,桦树皮成了止血绷带,连头油、雪花膏等生活用品,也因含有油脂曾被抗联战士用来作为防治冻伤的“救命药”……

平坦的石头,曾被抗联战士作为临时手术台

奇袭老岭、攻打依兰、冰趟子战斗……一场场抗联著名战斗的场景,也在这里得到复原。在如此艰苦的环境之下,这些胜利的价值更加弥足珍贵。

在这里,人们更加了解了抗联战士的精神品质

而在如此严苛的环境之下,抗联战士们展现出的自力更生的优良作风、顽强乐观的精神品质,令人无比敬佩。

在昔日密林所立足的土地,被挖掘出来的不仅有枪支等战斗物资、碗碟等生活用品,还有许许多多的铁质农具。

一件件遗物,展现出抗联战士们一边战斗、一边生产的抗争场景。

抗联遗址中发掘出的铁质农具

杨靖宇将军在红石砬子创立的被服厂,曾是抗联战士重要的后勤保障基地。被服厂里,缝纫机是极其珍贵的生产工具,在部队进行转移之时,被服厂的女战士们宁可舍弃生命也要保住缝纫机。一件件用生命换来的棉衣,也让战士们胸膛中的热血更加滚烫。

抗联被服厂中的缝纫机头

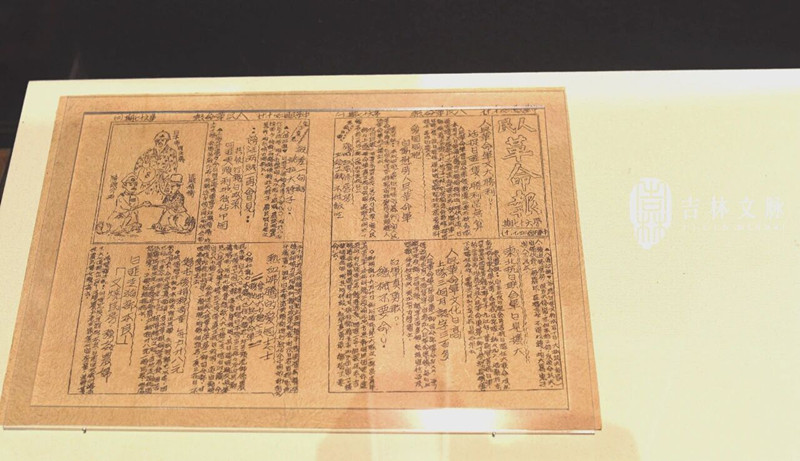

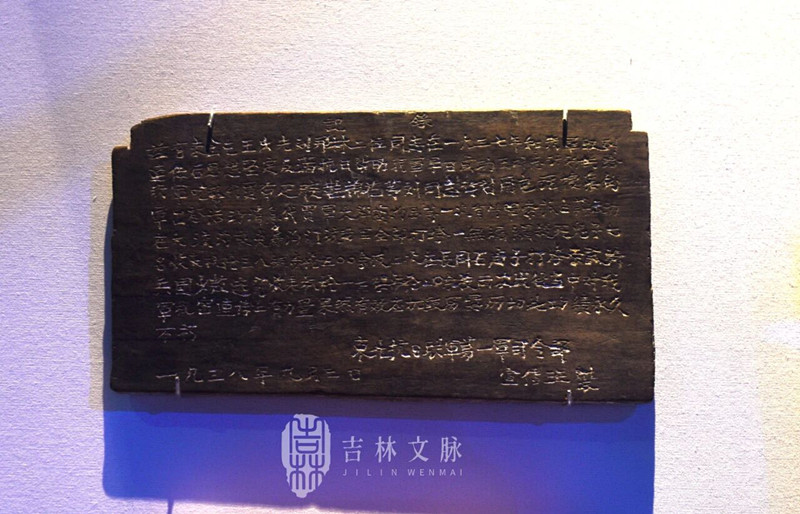

为了唤醒民族的抗争意识,抗联战士们在无比艰苦的环境之中,坚持宣传抗日思想。凭借简陋的自制工具,他们印刷出一份份承载着必胜信念的报纸。

这些抗争的标语,不仅写在这些粗糙的纸张上,还深深刻在长白山林粗壮的树干上,或编写成歌谣流传在敌后军民的传唱中……

抗联战士的印刷用品,及印制的《人民革命报》

刻在木板上的宣传事迹

在这里,人们更加了解了抗联英烈的人格力量

在这次展览中,抗联英烈留下的遗物,让人们能够更加深入地了解抗联英烈震撼人心的人格力量。

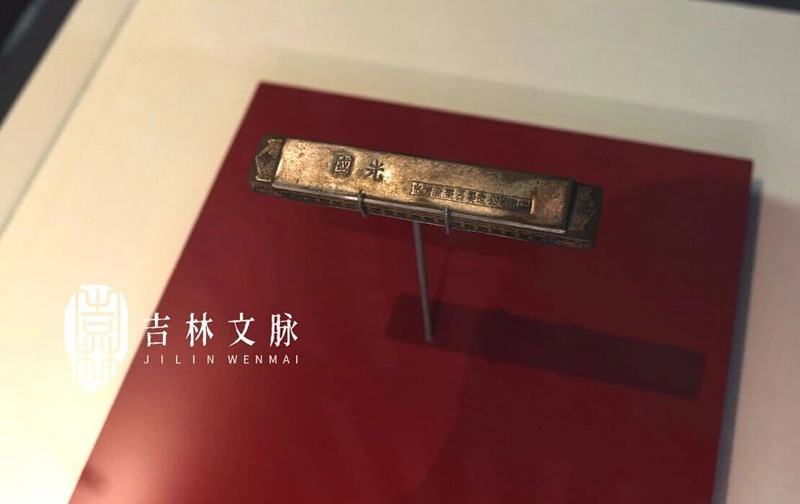

在展柜之中,一把口琴静静躺在聚光灯下。在那段血与火交织的年代,口琴曾被杨靖宇将军看做是一点也不比钢枪作用小的“第二支枪”,严寒之中,悠扬的口琴乐曲,曾帮助无数的战士们战胜严寒、战胜伤痛。

展厅中的口琴。这把口琴,与杨靖宇将军用过的口琴,为同一批次生产

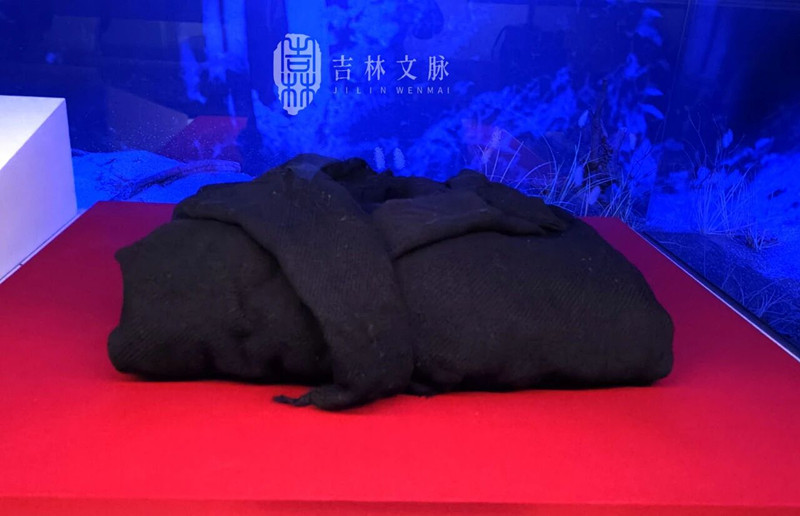

一件黑色的呢大衣,被叠放得整整齐齐,摆放在展台上。

这件大衣的主人是杨靖宇将军的得力助手、东北抗联著名将领魏拯民。在杨靖宇将军牺牲后,身患严重心脏病、胃病的他,以百折不挠的战斗意志,克服种种难以想象的困难,坚持到生命的最后一刻,病逝在密营之中,年仅32岁。而他的这件大衣,则被保存至今,替他见证了抗日战争的最终胜利以及今日祖国的繁荣富强。

1934年,魏拯民的父亲从山西老家来哈尔滨看望他,魏拯民由于工作的需要没能和父亲团聚,便委托铁路女工董秀珍将自己的呢子大衣转交给父亲,这件大衣保存至今。

在白山黑水间,赵一曼与日寇展开殊死搏斗,后因伤被俘,受尽酷刑,最终英勇就义,年仅31岁。

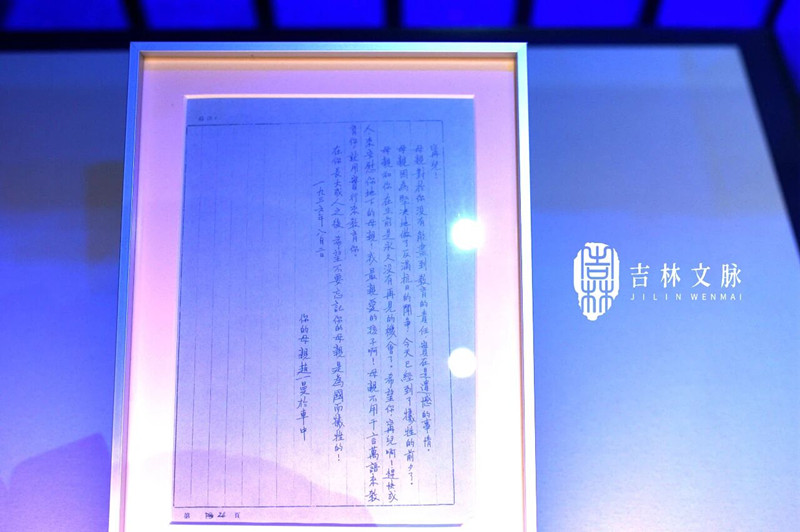

展台的玻璃下,她为儿子宁儿写下的遗书,感人肺腑、光耀千秋:

宁儿:母亲对于你,没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。

母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。

母亲和你在生前是永久没有再见的机会了,希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望不要忘记,你的母亲是为国而牺牲的!

赵一曼遗书的抄件

还有许多抗联战士留下的物品,让这支队伍的形象更加丰满地展现在人们面前。

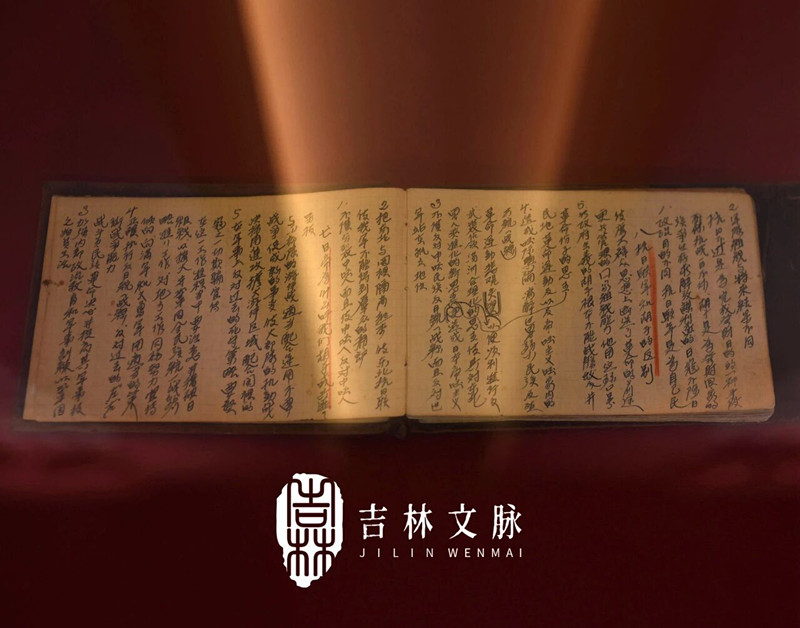

在那段极端困难的时期,战士们依然坚持学习,在他们留下的笔记本、日记本上,记录着战略的分析、学习的心得……

抗联战士的笔记,上面记载着:“在军事上,反对过去的死守策略,要坚决采用进攻扩大游击区域,配合关里的战争,促成新的事变,大部队的机动战与小部队的游击战适当配合,运用不要呆板……”

东北抗联,是中国共产党创建最早、坚持抗日时间最长、条件最为艰苦的抗日武装。白山黑水之间,林海雪原深处,他们勇赴国难、英勇抗敌,在中国抗战史和世界反法西斯战争史,留下了悲壮而又辉煌的一页。

即将走出展区的区域,在东北抗联精神的铭文背后,一个个永载史册的名字,呈现在人们面前。

展厅中,铭刻着民政部公布的《著名抗日英烈和英雄群体名录》中,抗联英烈的名字

烽烟已远,印记犹在。这些从冻土中苏醒的文物,承载着抗联精神永不熄灭的火种。

走出场馆,灿烂的阳光下,微风和煦,高楼林立。宽阔的道路上,人来人往,川流不息。

眼前的一切,正是抗联先烈们用青春、热血乃至生命为代价,也要创造的中国……(作者:郭帅)