松花江风光 图片/ 图虫创意

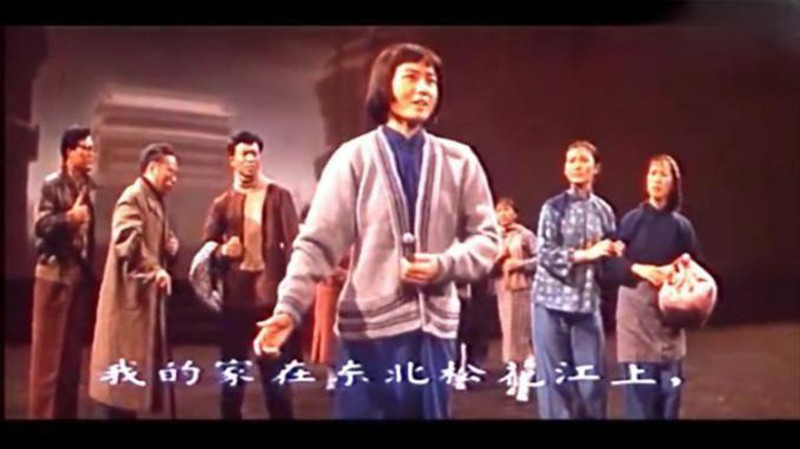

“我的家在东北松花江上,那里有森林煤矿,还有那满山遍野的大豆高粱,我的家在东北松花江上,那里有我的同胞,还有那衰老的爹娘,九一八,九一八……”

在九三大阅兵的暖场环节,联合军乐团和合唱团现场演奏的第一首歌曲,就是著名抗战歌曲《松花江上》。这首诞生于89年前的老歌,穿越时空,震撼人心,引发全网共情,让亿万观众瞬间破防。

一

《松花江上》诞生于1936年,当时正值日本大举侵略中国的紧要关头,东北三省沦陷,无数百姓被迫背井离乡。这首歌曲以凄婉深沉的旋律不仅道尽了九一八事变后,在日寇铁蹄下惨遭蹂躏、流离失所的东北人民的血泪悲声,更如一声惊雷,唤醒了全国民众救亡图存之志。但鲜为人知的是,这首歌曲的诞生地并不在东北,歌曲的创作者张寒晖也不是东北人,他甚至一生都未踏足东北,未见过松花江,是逃难到西安的东北同胞给了他创作灵感。

1931年,九一八事变爆发之后,无数东北人民被迫流亡关内。西安的街头,处处可见思乡心切的东北军官兵和无家可归的流亡者。在“剿匪”前线,东北军战事不利,连吃了几个败仗,两个月内损失了三个师,部队内部情绪很大。一时间,从官兵到百姓,厌倦内战,要求停止内战、团结抗日的呼声日益高涨。

青年张寒晖 资料图片

1935年9月,我党组织选派张寒晖到西安省立二中(今陕西师大附属中学)担任国文教员,这是他受党的派遣第二次入陕投身抗日救亡运动。早在1925年,张寒晖便加入了中国共产党,1930年在北平加入了中国左翼作家联盟。九一八事变爆发后,他在中共河北省委的领导下,组织农民运动,成立抗日救国会。他以古老民歌《三国战将勇》的曲谱填写了歌曲《可恨的小日本》,以《满江红》的曲调填写了歌曲《告我青年》,号召广大青年“激奋进,齐赴国难”。

张寒晖到达西安后,耳闻目睹了几十万东北军的愤懑和东北同胞的悲痛。一天夜晚,在东北军做地下工作的孙志远来探望张寒晖,给他讲了很多东北军对故乡的思念之情,并给他带来了一本东北军第六十七军出版的《东望》杂志,希望张寒晖创作一首直接反映东北军思想感情的歌曲。杂志封面印着该军军长王以哲的亲笔题字:“我们何时能返回那美丽的田园?何时能安慰我们的祖宗于地下?又何时能救我亲爱的父老兄妹于水火之中?”这些话给张寒晖以极大的触动和启发,他常常到西安北城门外东北难民集中的地区走访,与东北军的官兵和家属攀谈,听他们控诉日本帝国主义侵略者的罪行,倾听他们失去故乡的心痛和对家人的思念,深刻体会埋藏在他们心底的亡国之恨和丧家之痛。

张寒晖日思夜想、心潮难平,九一八事变以来的国仇家恨在他的心中汹涌翻腾,东北同胞的哭泣声在他的脑海中萦绕,东北军广大官兵决心打回老家去的呼唤在他的脑中震荡。在这样的情绪中,他创作出《松花江上》的歌词,并以北方失去亲人的女人,在坟头上的哭诉哀声为素材,写成《松花江上》的曲调。

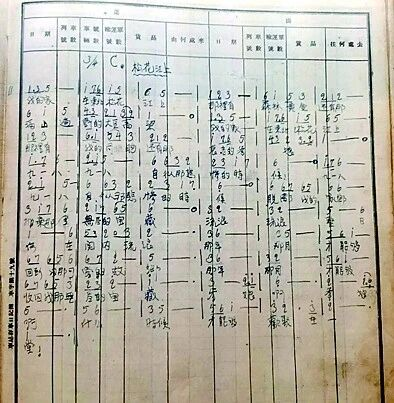

张寒晖《松花江上》手稿 资料图片

二

作为流亡三部曲之一,《松花江上》满怀离乡之思、国难之痛。整首歌的内容和情感脉络分为怀故、漂流、呼唤三个层次。第一层次是词的开头部分,诉说了家乡的美丽富饶,而九一八事变爆发,日军占领了东北,人们只能背井离乡,在关内流浪。第二层次诉说了失落故土的悲惨遭遇,控诉了日本侵略者给中国人民带来的深重灾难。第三层次用饱含无限感慨的发问,向故乡和亲人发出声声深情的呼唤,满怀对早日收复失地的强烈期待,把感情推向了最高潮。

歌曲完成后,张寒晖先是在省立二中的学生中教唱,后来他带领学生到西安的城墙上、街头中去演唱,后来传到东北军的学兵队里,并很快传遍了东北军。

1936年12月4日,蒋介石在“攘外必先安内”的思想驱使下,亲临西安督促张学良、杨虎城“剿共”。12月9日,西安爱国青年学生们自发组织起来前往临潼请愿,要求蒋介石起兵抗日。行至十里铺,张学良奉命驱车赶来,劝导学生勿去临潼,怕有危险。学生们激愤高昂地高唱起《松花江上》,悲壮的歌声回荡,场景感人。张学良听后也十分动容,当场向群众表示:“请大家相信我,我是要抗日的……我在一周之内,用事实来答复你们。”三天后,发生了震惊中外的“西安事变”。

1936年底,中共中央军委副主席周恩来在解决西安事变过程中,出席了东北军军官会议。在会议结束时,周恩来与东北军军官同声高唱《松花江上》。当唱到“哪年,哪月,才能够回到我那可爱的故乡”这一句时,在场的全体军官热泪盈眶,激发了东北军官兵“一定要打回家乡去”的决心和斗志。

1937年12月31日,周恩来在武汉大学演讲《现阶段青年运动的性质和任务》时,特别提到了《松花江上》这首歌曲,感慨九一八事变爆发后“成千上万的青年人无家可归,无学可求,尤其是东北的青年朋友一再地漂泊流浪,一再地尝受人世间的悲痛。一支名叫《松花江上》的歌曲,真使伤心的人断肠”。

毛泽东也曾高度评价这首歌曲的威力,称《松花江上》是“一首抗战歌曲抵得上两个师的兵力”。

三

尽管歌曲《松花江上》家喻户晓、妇孺皆知,但它的创作者张寒晖却一直鲜为人知。为防止国民党迫害,歌词未写出作者的姓名。1937年,《松花江上》被作曲家刘雪庵编列入《流亡三部曲》,当时人们不知道作者是谁,只注为“佚名”。1950年,歌曲才被正式收录进陕甘宁边区文协编印的《张寒晖歌曲集》。

1942年,张寒晖奉命抵达延安,参加了延安文艺座谈会,随后领导边区文化协会的大生产运动。期间,他创作了《军民大生产》《保卫边区谁的兵》等歌曲。当时,他在延安影响很大,与聂耳、冼星海齐名,被称为“音乐三杰”。1946年3月,张寒晖不幸病逝于延安,年仅44岁。

1950年10月9日,首届西北文艺工作者代表大会召开。为纪念张寒晖,陕甘宁边区文协已将收集编印的《张寒晖歌集》由油印改为铅印,向大会献礼。由此,人们才知道歌曲《松花江上》的作者是张寒晖。而张寒晖的名字在14年后才和《松花江上》这首歌曲紧紧联系在一起。1964年,歌曲《松花江上》被周恩来总理选中,收录到大型音乐舞蹈史诗《东方红》中。

1993年6月,歌曲《松花江上》被评为20世纪华人经典音乐。2005年,在纪念抗日战争胜利60周年之际,中央电视台《艺术人生》栏目制作了纪念抗战特别节目《使命——伟大作品的背后》,第一个介绍的就是《松花江上》和张寒晖。同年9月2日,中共中央宣传部、国家文化部、国家广电部等单位联合举办纪念中国人民抗日战争胜利60周年大型文艺演出《为了正义和胜利》,序幕中选的唯一的歌曲是《松花江上》。2015年,歌曲《松花江上》高票跻身国家新闻出版广电总局组织的“我最喜爱的十大抗战歌曲”网络评选。

歌曲《松花江上》唱出了民族的悲愤,唱出了人们热爱祖国的深沉情感,唱出了千军万马奋起抗日的怒吼之声。中国军民以血肉之躯,在白山黑水之间,在长城内外,大江南北抗击日本侵略军。这首歌从东北松花江飞向五湖四海,从抗击日本侵略开始唱到抗日战争胜利80周年。它是烟与火的记录,血与泪的结晶,是人民的心声,是历史的回音。

参考资料:

1.吴志菲.《松花江上》的创作者和创作过程[N].人民政协报,2024-04-22 .

2.李文 周建彩.抗日救亡歌曲《松花江上》:在悲愤中激起抗争力量[N].解放军报,2021-12-02 .