9月3日,《见证· 重生”伪满洲中央银行总行旧址专题展》正式开展。

随着长春人民广场旁这座满载故事的历史建筑开放范围扩大,一个多月来,越来越多的市民走进了这座地标建筑。

近日,专题展顾问组策展组成员之一、中共长春市委党史研究室副主任杨洪友,为我们提供了一份“策展人笔记”。依照这份笔记,你能更加清楚地了解到这座建筑、这次展览那些细节的背后,所见证的历史烟云。

策展人笔记·建筑篇

人民广场旁这座标志性的历史建筑,大家一定都不陌生。不过,关于这座建筑的许多细节,你可能未曾注意到。

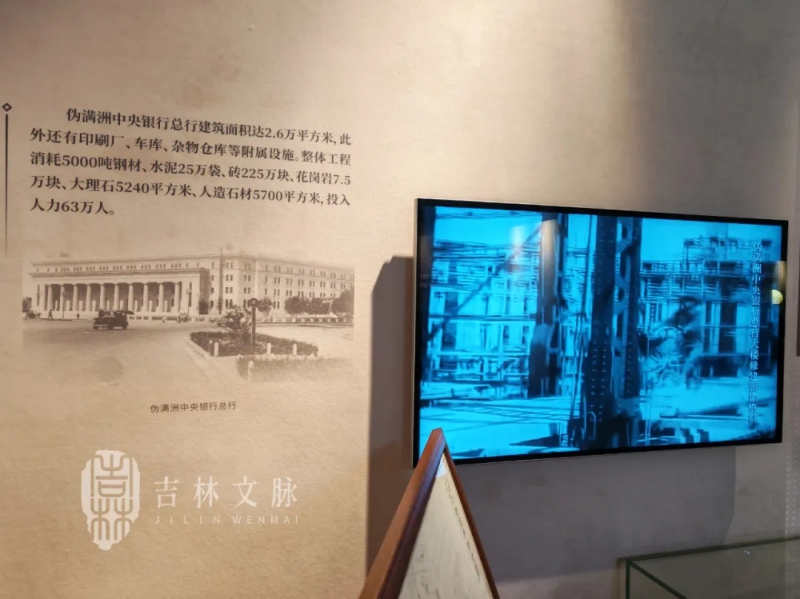

这座建筑,修建于1934年4月至1938年6月,工程量巨大。《伪满洲中央银行总行建筑工事概要》曾记载了这座建筑的部分工程耗费:钢材5000吨,占据当时东北工程用钢的一半;混凝土2万立方米、砖225万块、水泥25万袋、花岗石7.5万块,投入人力63万人次……

建筑建成后,日伪当局曾自诩为“亚洲最坚固的建筑”,不但能够承受重火力的攻击,还可以抵御飞机的空袭。

由于建筑耗费巨大,导致这座大楼一侧的附楼并未建成,直至20世纪80年代经过扩建,这座建筑今日的完整结构才最终形成。今天,如果你足够细心,依然能够看出建筑两部分之间存在的色差。

建筑正面仿照了当时欧美各国银行界特有的建筑形式,带有浓郁的希腊式风格,10根粗壮的立柱让建筑更显坚固、稳重。

为了展现财力、物力的雄厚,建筑的建筑材料及工艺极尽奢华:走进建筑内部,28根大理石覆面的三层通高巨柱凌空支撑起巨大的拱形钢结构玻璃天窗,营业大厅内的石质桌椅以及地面铺设的大理石来自意大利,用于装饰室内石柱的大理石则产自琉球。

走进这座建筑中的展区,仿佛走入一道时光长廊,这座建筑所见证的近百年时光随即扑面而来……

策展人笔记·展览篇

设立在银行大楼内部的展览,分为四个单元:吞并四行,垄断金融;扩建新址,加速掠夺;名城光复,见证解放;旧址新生,金融支柱。

一组组翔实的数据、一张张珍贵的照片,366平方米的展厅里,伪满洲中央银行从殖民工具到人民金融机构的蜕变历程,首次被系统展示。

在展区中,你能看到侵略者对这片土地的掠夺。

在展区中,图片与实物资料详细记载了伪满洲中央银行的诞生。

1932年3月15日,日伪高层召开伪满洲中央银行筹备会议,确定吞并东北“四行号”,成立由其掌控的金融机构。

1932年6月15日,伪满洲中央银行正式成立,其总行最初设在原吉林永衡官银钱号。长春分号作为金融掠夺的核心与枢纽,在其成立时,伪满洲国“执政”溥仪不仅到场,还读了“训词”(发言稿)。在此后的十几年间,这座银行成为日本侵略者掠夺中国财富的重要工具。

在展区中,你能看到这座建筑的建设过程。

这一银行成立之后,为满足其垄断货币发行、控制经济发展、服务侵略战争的需要,1934年,由侵华日军关东军主持,在“大同广场”(今人民广场)西北角兴建起了更大规模的伪满洲中央银行总行办公大楼。

通过展厅的影像,人们可以看见这座建筑兴建之时的场景,这座奢华、坚固的建筑背后,不仅是无数被掠夺的财富,还有无数中国劳工的血泪。

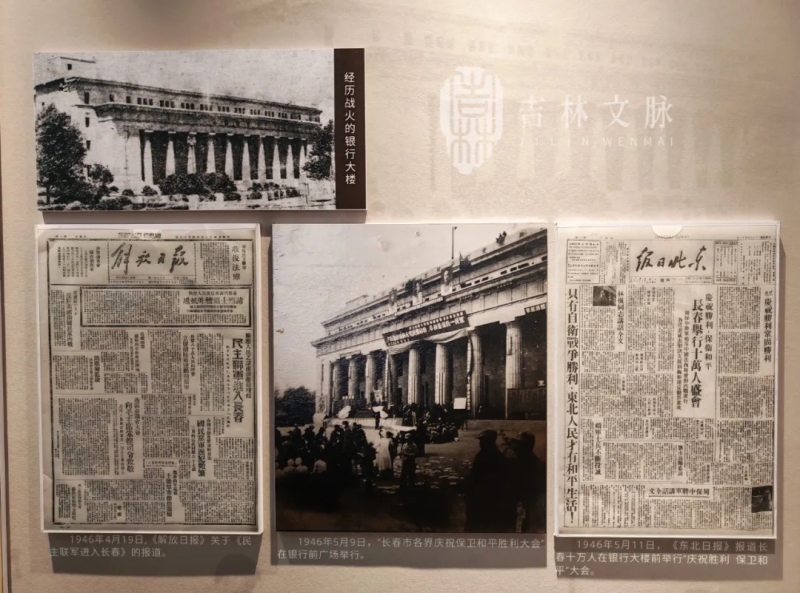

在展区中,你能看到这座建筑见证的历史。历经十四年浴血奋战,在日本侵略者宣布无条件投降之后,这座坚固的建筑还见证了这座城市的两次解放。

1946年4月14日,东北民主联军攻城部队在东北民主联军副总司令兼吉辽军区司令员周保中的指挥下,以银行大楼(国民党长春防卫司令部)作为总攻目标兵分三路发起攻击,经过激战,胜利的红旗最终插上了银行楼顶。

长春第一次解放,在党史、军史上都占有极其重要的地位,中共中央指出:占领长春对东北及全国大局有极大影响。

随着东北战局的变化,1946年5月23日,人民军队主动撤出长春,这座城市再度被国民党占领。

不过,人民的胜利,终究不可阻挡。

1948年,在人民军队强大的攻势之下,时任国民党东北“剿总”副司令兼第1兵团司令郑洞国,为了抵御东北人民解放军的围困,在长春市内修筑了严密而坚固的防御工事,并将指挥部设在这座坚固的大楼内。

但在东北人民解放军强大的军事攻势与政治攻势之下,国民党六十军于1948年10月17日宣布起义,国民党新七军亦在1948年10月19日宣布投诚,郑洞国及部下走出银行大楼宣布投诚,这座建筑就此见证了这历史性的一刻。

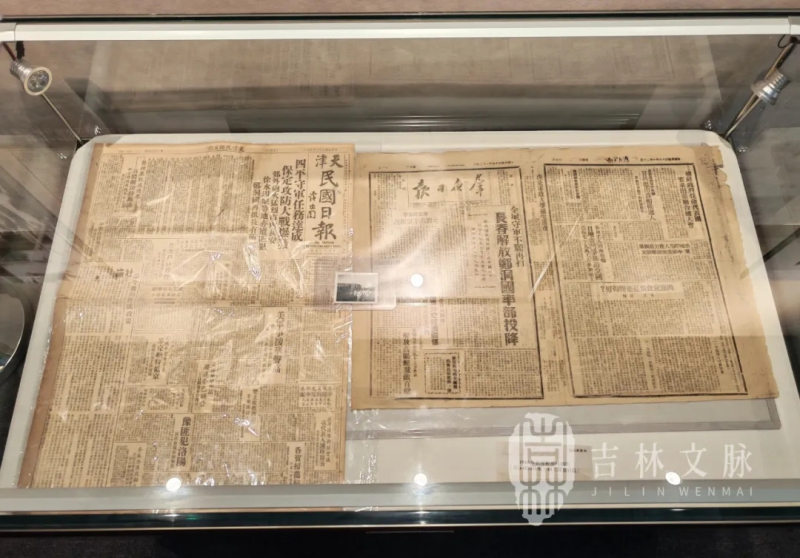

长春的和平解放具有极其重要的历史意义,被当时的《东北日报》称作中国战争形势发生巨大变化。

长春的和平解放,作为我军和平解放具有坚固防御体系大城市的首个成功战例,产生了全国性的影响,为我党接收大城市提供了宝贵经验。

而在这一展览中,你不仅能够看到展现长春两次解放的各种图文资料,还能在建筑上看到战火在其身上留下的痕迹。

策展人笔记·展品篇

在本次展览之中,200余张图片、100余件文物和展品,让人们能够更直观地感受这座建筑在近百年间的转变与重生。

而其中许多展品,值得人们特地驻足观看。

私贴和钞版

百年前的长春商贾往来、经济繁荣,被誉为吉林省上午最繁盛之区,典当、钱庄、票号等金融机构云集。而“私帖”则是银钱贸易繁荣下产生的民间“信用货币”,由民间商号发行的可以兑换法定货币的私钞。

在展览中,我们能够看到长春各商号发行的“私帖”以及印制“私帖”的工具。透过这些饱经风霜的藏品,我们能够看到百年之前,长春地区早期民族经济发展的区位特征。

陶币

在日本侵略者统治东北时期,伪满洲中央银行曾通过滥发伪币等方式,榨取东北人民血汗。

在展厅展示的伪满印制的各种伪币之中,三枚砖红的伪币格外引人注目,在它们的背后,隐藏着一段特殊的历史。

在太平洋战争爆发之后,日本为了支持战争,开始严格限制军事用途之外、一切金属制品的生产,并强征民间的铜、铁等金属材料。在当时的东北,无论是油灯、铜壶还是柜子上的铜把手,都被侵略者砸下抢走。

根据相关资料统计,仅回收熔毁“献给”日本的伪满洲国铸币就有2700吨。在这样的背景下,伪满洲国的小额流通货币只能采取寻找金属之外的材料。

伪满与日本研究机构合作,采用氧化镁为主料、与其他辅料混合代替传统的金属铸币。这种伪币呈砖红色,类似百姓生活中常见的粗陶器,因而百姓们称之为“陶土币”,又因为其密度很低甚至可以浮在水面上,也被称之为“钢纸币”。而这种货币的出现,正是日本发动的侵略战争走向失败的证明。

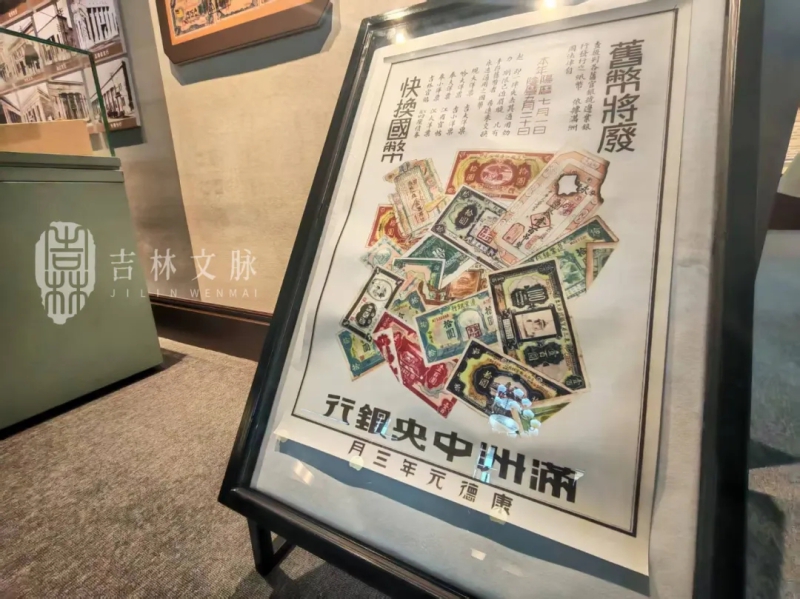

伪满洲中央银行在发行伪币的同时,还强制推行日伪“货币一元化”。在收兑“四大行”旧币时,刻意压低兑价、借机大肆掠夺。

根据记载,在兑换旧币过程中,一元伪满币能够兑换面值500吊的吉林省官银钱号的“官帖”,或者兑换面值1685吊的黑龙江省官银钱号的“官帖”……

而这一张海报,也成为侵略者大肆掠夺财富的见证。

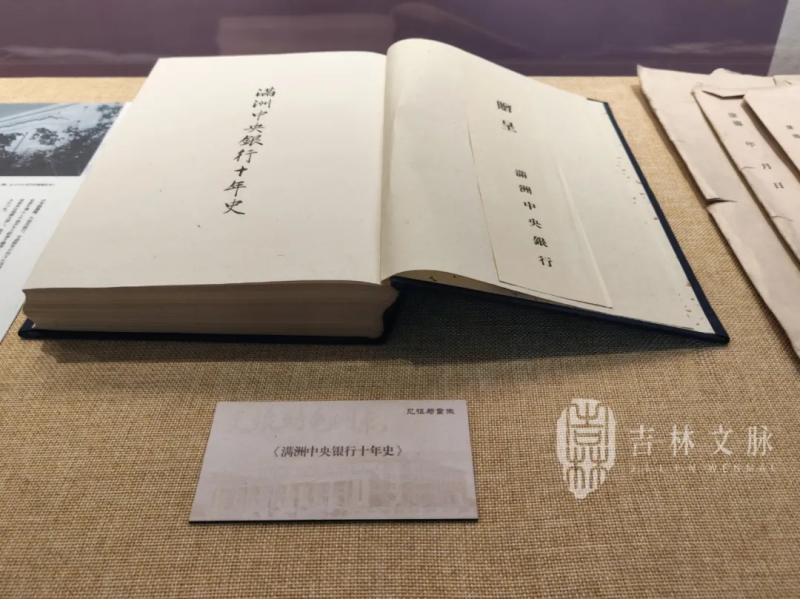

伪满洲中央银行成立十年史

1942年,伪满洲中央银行成立十周年之际,日伪统治者为了“标榜”在金融方面的“成就”,精心编写了这本书籍。

在今天看来,这本书籍成为记录日本侵略者对中国东北金融掠夺的铁证。最华美的辞藻、最精美的装帧,也无法掩盖侵略者的掠夺实质。

“东北币”

在展厅中,我们还能看到曾流通于东北地区的“东北币”。

日本投降后,为了解决东北地区伪币泛滥、金融混乱的局面,中共中央东北局决定成立“东北银行”。成立之初,银行总部位于沈阳市。长春解放之后,这座银行大楼成为东北银行的长春分行。

新中国成立之后,东北银行作为新中国政府在东北地区的重要金融机构,对东北地区经济的恢复发挥了重要的作用。

1951年东北银行总行,更名为中国人民银行东北区行。这座建筑则成为中国人民银行长春分行。

运钞箱

在展厅之中,还放置着三个木箱,它们作为银行的运钞箱,曾贴有多个纪年的封条、封签,见证了这座建筑从伪满洲中央银行总行到国民党中央银行长春分行、再到中国人民银行吉林分行不同时代的历史变迁,成为这座建筑从“掠夺工具”到“金融支柱”最好的见证。

刊发长春解放消息的报纸

在展区之中,我们还能看到刊发长春解放消息的《群众日报》,更加深刻地体会这座建筑曾经见证的历史瞬间……

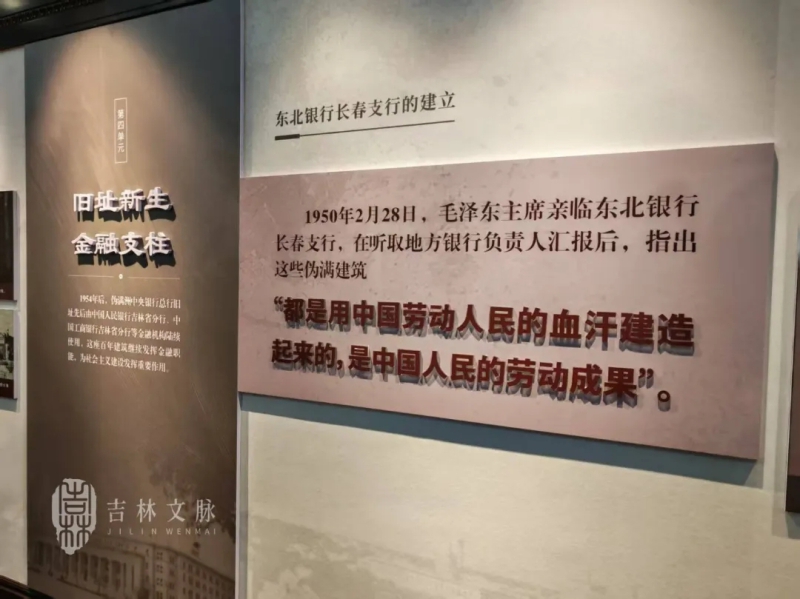

在展区的显要位置记载的一个历史细节,一定会让人们记忆深刻。

1950年2月,毛泽东主席曾亲临这座建筑,在听取东北银行长春支行工作人员的汇报后,曾对包括银行大楼在内的伪满建筑做出了这样的点评:都是用中国劳动人民的血汗建造起来的,是中国人民的劳动成果。

当你看完这个展览,走出这座写满故事的建筑,看着灿烂的阳光洒满眼前,心中可能会泛起许许多多的情愫。

这座建筑,曾回荡着中国劳工愤怒的嘶吼,回荡着胜利时刻嘹亮的号角,而今又回荡着繁忙不息的车流以及这座城市蓬勃向上的声音。

“见证与重生”不仅是展览的主题,更是对历史的态度。铭记殖民侵略的伤痛,珍惜民族复兴的成果,历史不容遗忘,未来更需奋进。(作者:杨洪友)