在长春的老城区

上海路与大马路交会处

昔日“儿童电影院”的对面

有一座虽然规模不大

但足以让人过目不忘的建筑

这座建筑呈长条状

夹在两条街路之间

最为独特的

是它那抹圆润的转角弧度

在周边规整的楼宇间

显得格外独特

而更令许多人想象不到的是

这栋造型别致的建筑

已经在这里静静伫立了近百年

历经近一个世纪的风雨之后

这座建筑

依然延续着旅馆的功用

这座建筑

就是昔日的“永康庄”

建筑档案

建筑名称:“永康庄”旧址

建筑坐标:长春市大马路与上海路交会处

建筑年代:20世纪30年代

建筑现状:旅馆

别致的建筑

1905年

在日俄战争中获胜的日本

与清政府签订

《中日会议东三省事宜条约》

强迫清政府开放16处地点为商埠

长春也位列其中

1907年

长春举行了“开埠”仪式

并在1909年

设立开埠局

对商埠地进行规划、管理

长春商埠地

位于“满铁”长春附属地

和长春旧城之间

成为两者之间的一个缓冲地带

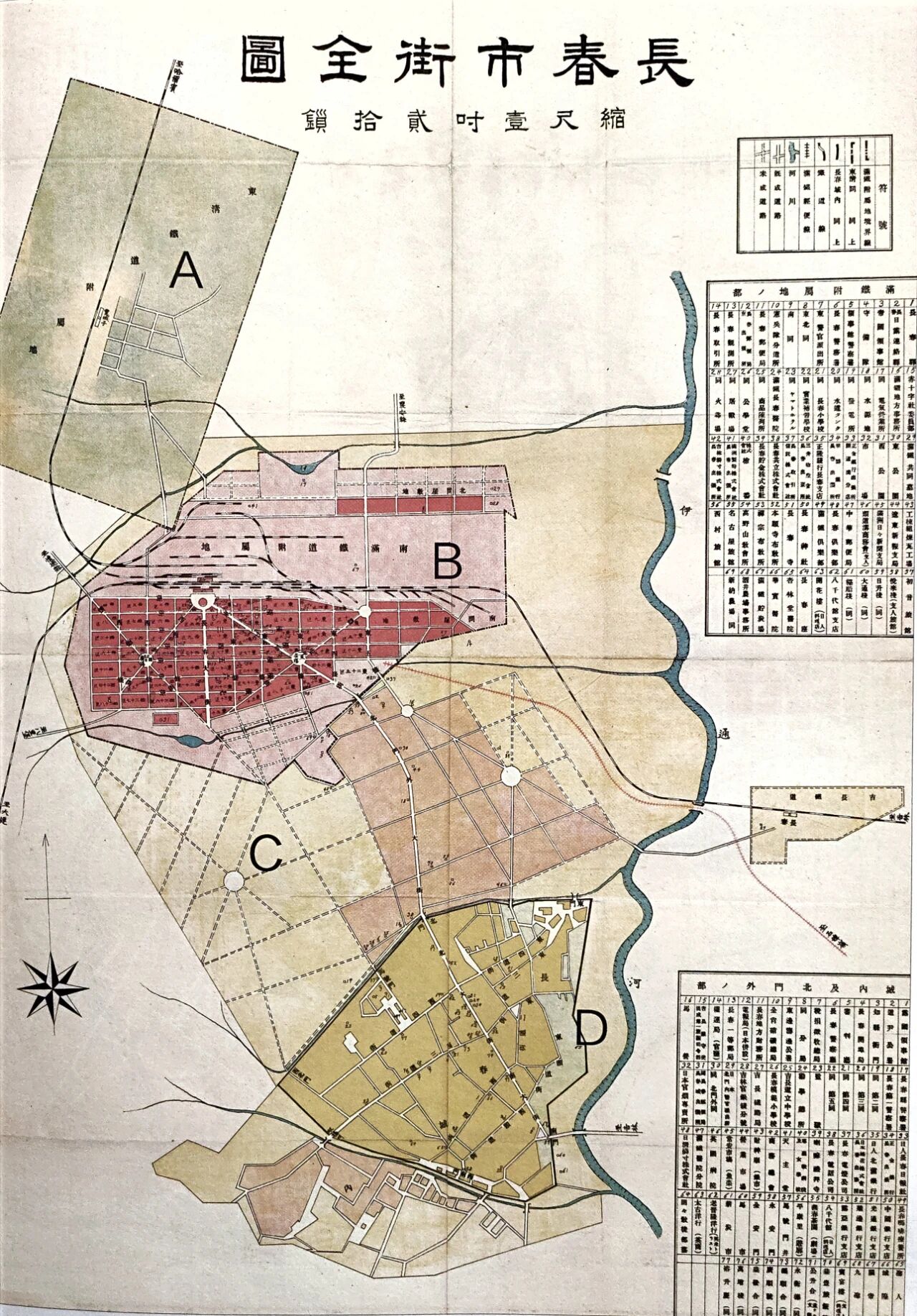

1917年的长春地图,地图中,A为中东铁路附属地,B为“满铁”附属地,C为商埠地,D为长春老城

此后建起的“朝日通”

也就是今天的上海路

成为两大区域的分界线

在商埠地建设之初

区域内禁止外国人在此居住

基于实际需要

在道台府衙的北侧

“商埠地”与“满铁附属地”交界处一带

修建了一些“国际公寓”

供外国人居住

以便于集中管理

进入20世纪30年代之后

在此前“国际公寓”的地面上

这座“永康庄”

修建了起来

其性质

仍然是出租公寓及旅馆

这座建筑带有地下室

整体高三层、局部四层

显得高低错落有致

在楼的侧面

临街的一层

采用了类似“跃层”式的空间

楼体面向路口的部分

则采用了曲线处理

仿佛一艘昂首行驶的航船

建筑与“道台衙门”,仅有几十米距离

这座建筑的设计

可谓非常巧妙

楼体建设在上海路与七马路

两条街路之间的狭长地带

建筑充分利用这一区域的地形

仿佛嵌入两条马路中间

在当时的这一区域

这幢最高四层的建筑

曾是一座非常显眼的

地标建筑

站在建筑楼顶

周边的街路景观一览无余

岁月的记忆

在近百年时间中

“旅馆”的功用

始终贯穿这座建筑的历史

在伪满时期

这座建筑

曾经作为伪新京市经营的公寓

长春解放之后

这座建筑被叫做

“鸭绿江旅社”或“鸭绿江大楼”

曾作为吉林省重工业厅招待所

以及长春郊区招待所使用

历经近百年的时光流逝

这座建筑的外貌

曾经发生了很大的变化

不但建筑进行了接建

其外立面

也曾挂满各种各样的广告

使其变得面目全非

不过

比起同在上海路的“邻居”们

“永康庄”的命运

已经算是相当幸运的了

作为“满铁附属地”与“商埠地”的分界线

上海路两旁

曾分布着日本领事馆、“朝日座”等

大量老建筑

而完好保留至今的

只剩下了“永康庄”这一栋

改造的遗憾

2016年

上海路作为长春市

旧城改造的示范街路

由长春市规划局牵头

城乡规划设计研究院组织设计

开始了一系列改造与修缮工程

长春市城乡规划设计研究院专家孙旭

曾根据历史照片

为这座已经面目全非的建筑

设计了一份修缮方案

根据这份方案

建筑外墙采用米黄色质感涂料

装饰暗红色面砖

建筑的下半部

采用米白色花岗岩石材覆面

尽可能还原建筑的质感

建筑修缮方案 资料图片

不过

由于种种原因

针对这一建筑的修缮

只完成了一层和二层的部分

这,也令孙旭感到非常遗憾

今日的“永康庄” 资料图片

永康庄的幸运与遗憾

恰如城市发展中的一个缩影

提醒着我们

保护历史从来不是简单的复原

而是一场与时间、与现实

不断的对话

今天

在这条曾经的分界线上

这座老楼依然静静伫立

而它的故事

还将继续书写下去

(作者:郭帅)

参考资料

房友良 《长春街路图志》

沈 燕 《伪满遗址》

长春市规划和自然资源局 《幸福都市》