高句丽是一个能歌善舞的民族。《三国志·高句丽传》记载:“国中邑落,暮夜男女群聚,相就歌戏。”

公元5世纪,高句丽乐舞传到刘宋,称为“高句丽乐”“高丽伎”。

隋代宫廷乐舞“七部伎”中有“高丽伎”,唐代宫廷乐舞“十部伎”中也有“高丽伎”。

《隋书·音乐志》载:“高丽歌曲有《芝栖》,舞曲有《歌芝栖》,乐器有弹筝、卧箜篌、竖箜篌、琵琶、五弦、笛、笙、箫、小筚篥、桃皮筚篥、腰鼓、齐鼓、担鼓、贝等十四种为一部,二十八人。”

《旧唐书·音乐志》载:“高丽乐,工人紫罗帽,饰以鸟羽,黄大袖,紫罗带,大口裤,赤皮靴,五色绦绳。舞者四人,椎髻于后,以绛抹额,饰以金珰。二人黄裙襦,赤黄裤。极长其袖,乌皮靴,双双并立而舞。乐用弹筝一、抬筝一、卧箜篌一、竖箜篌一、琵琶一、义觜笛一、笙一、箫一、小筚篥一、大筚篥一、桃皮筚篥一、腰鼓一、齐鼓一、担鼓一、贝一。武太后时尚二十五曲,今惟习一曲,衣服亦寝衰败,失其本风。”

《新唐书·礼乐志》载:“高丽伎,有弹筝、搊筝、凤首箜篌、卧箜篌、竖箜篌。琵琶,以蛇皮为槽。厚寸余,有鳞甲,楸木为面,象牙为杆拨,画国王形。又有五弦、义觜笛、笙、葫芦笙、箫、小筚篥、桃皮筚篥、腰鼓、齐鼓、担鼓、龟头鼓、铁版、贝、大觱篥。胡旋舞,舞者立毯上,旋转如风。”

目前,高句丽壁画中,公元4世纪初的乐器有琴、阮咸、角、埙等;公元5世纪以后的高句丽壁画中,还出现了竖琴、长笛、排箫、大角、小角、双口角、横笛、腰鼓、担鼓、齐鼓、建鼓、担钟、铙、铁板、击磬等20余种乐器,与文献记载大体相同。依据相关史料分析,高句丽音乐的特点,一是音乐旋律上多数保持单向或改头换面的简单结构。在节奏节拍上,表现为即兴的不规整性;二是演唱旋律上自由抒发,优美动情;三是叙述性的音乐,一般以配合情节舞蹈为主;四是舞蹈性的音乐,多为跳进或级进相结合,波浪式进行,一般都比较规范,不是即兴展开。

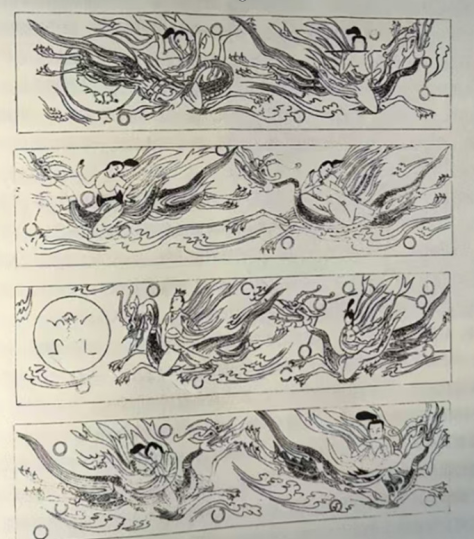

另外,文献记载中表明,在公元4、5世纪时,高句丽多用一件弹拨乐器作为伴奏群舞的音响;而到公元6、7世纪时,则逐渐拥有门类较齐全的乐队,既有弹拨乐器,又有吹奏乐器和打击乐器,而且同种或音乐相似的乐器往往还有大小和类型的区别,意味着能容纳和处理比较细腻的各种音色变换和音响的大幅度对比,具有相当强的表现力(下图):

高句丽壁画中的伎乐人(临摹)资料来源/董长富临摹

关于高句丽的舞蹈,唐朝大诗人李白留下了极为形象的诗句:

金花折风帽,白马小迟回。翩翩舞广袖,似鸟海东来。①

这是一首描写高句丽社会生活情景的诗,前两句写高句丽人服饰衣帽和善于骑马的情况,后两句则介绍了高句丽“其民喜歌舞”的社会风俗。“翩翩舞广袖”指出了高句丽善作长袖之舞。

在高句丽壁画中,有许多长袖舞的画面。最早的歌舞图绘在舞踊墓墓室南壁上,是一个群舞的场面:贵族的庭院中,一队排列整齐的舞蹈者刚刚起舞,旁边还有站成一排的7位男女伴唱。据最早的著录,还有一男子弹阮咸为之伴奏②,但今已剥落,只可见其双脚。舞蹈者共6人,5人一排,面向前方,双臂向后舒展,长袖垂垂。一人面向队友,动作相同。与队伍相对者为男子,队伍中第一人是男子,接着为2女子,最后为2男子。男子着长袖花衣,肥筒花裤。女子则穿长袖对襟裙。根据舞队的表演及变化可知,表演者共6人,原为一队,2男2女2男这样间错排列。第一位男子回转身来,说明舞队将回转舞成圆形,动势十分明显。或以为此男舞在领队示范亦未可知。画面上的舞人动作相同,协调整齐,极富韵律,节奏感强烈,是一支训练有素的队伍。歌舞队前有一位在马上的男子,带着他的爱犬在欣赏演出。毫无疑问,这里描绘的是一个高句丽贵族家庭的歌舞队正在为主人表演。

舞踊壁画(集安舞踊墓)

壁画描绘的是当时的社会风俗,其中长袖舞队已经多年演练,有熟练的动作、默契的配合、浑然一体的伴奏和伴唱,说明公元4世纪,高句丽贵族家庭已有经过训练的歌舞队,并有演出长袖舞的群舞节目。以此推测,长袖舞作为高句丽王公贵族的宫廷舞,形成时间可能要早到建国初年。

公元5世纪,高句丽的舞蹈出现了一些变化。麻线1号墓墓室南壁东侧绘的是男子双人舞的图像。③两位男子相对起舞,均戴折风帽,着素色合衽长袖衣,一穿绿色肥筒裤,另一穿橘红色缀黑点的肥筒花裤。左侧男子躬身向前,双臂向前“扔手”,长袖飘忽,臀部微微提起,双脚平行移动。右侧男子与之对应,上身自左向右回转,前倾,双在胸前平行摆动,长袖左右摆开,双脚作碎步。两位男性舞者彼此照应,以双臂动作舞动长袖,配合着各有特点的身姿。

通沟12号墓南室西壁绘有两组长袖舞的形象。左侧一组应是男女双人舞,女子形象已漫漶不清,隐约可见一身着长裙的人影。④男子形象则十分清晰,上身着黑花红袄,下穿青色肥筒裤。左臂侧平伸展,右臂抬至与胸平齐,向内扣肘。左腿直立,右腿抬起,足尖点地。含胸提,腰肢摆动。一条长袖舞于胸前,另一条长袖飘于一侧,舞姿优雅,动作娴熟。相应的女舞形象若较完好,我们则会看到一组男女双双舞长袖的动人场面。右侧是一组男子独舞图。舞者身着黄地黑花短袄,下穿青地黑花肥筒裤。双臂向前平伸,长袖自然下垂,动中寓静。左腿直立,右腿向后弯曲,呈跳跃落地状。旁边有一人抚琴为之伴奏。⑤琴声悠悠,舞蹈翩翩,充分体现了长袖舞的韵律。

值得注意的是,这一时期壁画中的长袖舞腿部动作有了较明显的变化,一改过去那种“平移”“碎步”,而出现了“抬腿”“吸腿”和跳跃性动作。这样更加强了动作的幅度、节奏,增加了欢快、热烈的情绪。

公元5世纪到6世纪初的长川1号墓壁画既绘有大型群舞场面,又有双人舞和独舞的小场景,气氛浓重。

群舞绘于前室南壁,虽已有局部剥落,仍可看到至少有21人表演歌舞,歌队可见13人,舞队有8人。估计整个歌舞队有30人左右,规模是不小的。男子均穿短袄肥筒裤,有戴折风帽,有饰鸟羽。女子穿过襟长裙,有披发,亦有戴帽的。舞蹈动作与舞踊墓群舞大体相同,领舞者动作幅度更大些。观众则仅限于坐在八角亭中的贵族夫妇。

双人舞与独舞绘在前室北壁中部。独舞表演者是一位穿着花衣花裤、头戴折风的男子,他上身微向前倾,右臂向外舒展,左臂回扣于胸前,长袖飘动。左脚足尖点地微微提起,好似在进行一个新的动作,呈现出一种怡然自得的安详神态。旁边一位女子抚琴伴奏。双人舞正在准备登场,一男一女相对而立,男子右手下垂,长袖及膝,左手拈一枝莲花苞。女子雍容拱手,长袖挽于臂上,左右各装饰一朵莲花,花茎弯转着联结在胸前。女子身后,有一女子持琴侍立(下图)⑥:

长川1号墓乐舞 资料来源/吉林省考古研究所谷德平拍摄

这一时期长袖舞作为群舞,场面和规模更加宏大,舞队和伴歌人数增加,组织训练更加严格和繁复。在双人舞与独舞并存发展的情况下,长袖舞开始出现分支——持道具的莲花舞。

高句丽乐舞,就其舞蹈风格、样式、表演形式及名称可能有多种,这里我们只是依据文献和壁画介绍长袖舞。高句丽壁画中所见到的各个时期的舞蹈,无论群舞、双人舞还是独舞,不论是男子还是女子,表演者全部舞动长袖,与文献记载的高句丽舞人“极长其袖”是完全一致的。

两汉时期,中原就流行着一种长袖舞。刘歆在《西京杂记》中记载,汉高祖刘邦的戚夫人不仅“善鼓瑟击筑”,而且是“善为翘袖折腰”的舞蹈家。从字面看,“翘袖折腰”是舞动长袖和曲扭腰肢。长沙出土的楚国漆器彩绘上,舞伎皆为长袖细腰。⑦长袖细腰是楚地舞蹈的特征。一次,刘邦要戚夫人跳楚舞,他为之伴唱楚歌。⑧可知汉代这种“翘袖折腰”的舞蹈曾受到楚舞的影响。其实,以长袖的飘动增加舞姿的妩媚,是中国传统舞蹈的特点。《韩非子·五囊》中引用民谚说:“长袖善舞,多钱善贾。”战国期间,各国就流行着这种长袖舞,到汉代已成为相当普遍的一种舞蹈。南阳出土的汉画像石、画像砖中,有许多高髻大衣,腰如束素,两条特长的衣袖随着舞人飘绕缠绵,翩翩多姿的图像。”⑨四川彭县(今彭州市)出土了一件“长袖舞”的画像砖,上有一男一女双人舞,均冠带长袖,长服曳地者为女子,短衣肥裤者为男子。两人袖长两三尺,相对而舞,齐眉扬袖,姿态优雅闲适。成都市郊出土的“宴饮观舞”画像砖则有长袖独舞的形象,长袖转折垂悬,下可拂地。⑩

汉代的长袖舞,舞姿优美,流传广泛,对周边各少数民族的歌舞产生较大的影响。西汉元封三年(公元前108年),汉武帝在鸭绿江两岸设四郡加强管理,高句丽人聚居地区属玄菟郡高句丽县。汉文化对边远地区的影响进一步加强,汉朝皇帝曾“赐鼓吹技人”给高句丽。”⑪中原长袖舞的传入,与高句丽民间乐舞的结合,对于高句丽民族长袖舞的形成和发展,有重要的促进作用。

当然,作为高句丽民族的舞蹈,绝不是简单地照搬汉人的长袖舞,而是具有其自身的民族风格和特点的。

第一,长袖舞的特点是“极长其袖”。然而高句丽舞人的衣袖下垂及膝,显著特点是窄袖,不似中原那样既长且宽的袖子。李白诗中“翩翩舞广袖”则是高句丽长袖经盛唐宫廷改造的结果。把高句丽壁画与汉代画像石、画像砖中长袖舞相互比较,就十分清楚了。高句丽舞人的衣袖固然很长,但这不是专门的舞蹈服装。我们所见的6幅高句丽长袖舞壁画,除长川1号墓前室北壁男女双人舞手持道具,略加化妆之外,其余各幅均着常装。

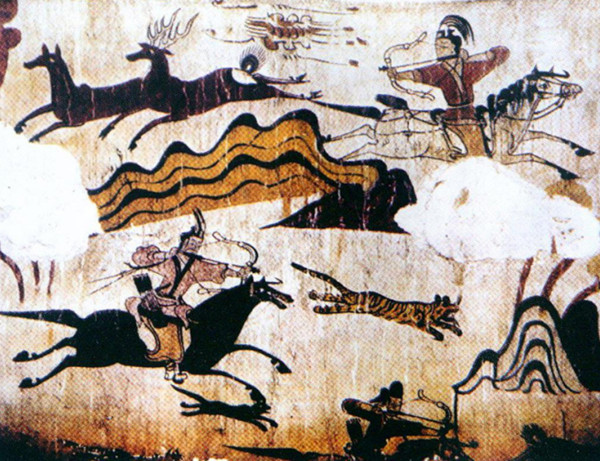

只需对高句丽壁画认真观察就可以发现:“壁画上高句丽人衣袖一般都相当长,无论安坐或站立的人往往长袖拖垂,只是狩猎或劳作的人才将衣袖挽起,露出手臂。因此,歌舞者的长袖无非表明高句丽人唱歌跳舞的时候通常习惯将袖口放开而已。”⑫

狩猎壁画(集安舞踊墓)

第二,高句丽舞蹈有自己的表演风格,有自己的舞蹈语汇和特定的舞姿、动作。高句丽壁画中的舞蹈一般有男子独舞、男子双人舞、男女双人舞、男女群舞。不见有女子独舞和女子双人舞,这点应该值得注意。

由于舞服长袖,表现力极强的部位在于双臂舞动双袖,产生飘然宛转、流畅绵长、优美生动的效果,同时组成高句丽所特有的舞蹈语言。壁画中的舞蹈者,双臂几乎全做平行动作,有的向前平伸,有的向后扬举,有的两臂平伸进而为一臂向内弯曲“扣肘”,动势十分明显。这些是舞蹈者手臂最主要、最基本的动作。在此基础上编排演练,变化无穷。手的动作,因裹在袖中,显露机会不多,但为了自如地控制长袖的舞动,还应借助手腕有力地“扣”“扬”“翻”“甩”等。至于双脚的动作,最初只是平移碎步,后逐渐发展为抬腿、吸腿及跳跃性动作,以增强节奏和气氛。

第三,高句丽舞蹈在发展过程中形成两种形式和风格,即宫廷舞和民间舞。所谓宫廷舞,主要指高句丽王族及中原南北朝、隋唐宫廷中的“高丽伎”。由宫廷乐队伴奏,盛装男女长袖队舞,表演程式、舞姿、动作,均经过训练。而民间舞则流行于高句丽下层民众之中,史书记载,“其民喜歌舞,国中邑落,暮夜男女群聚,相就歌戏”。⑬或田间地头,或山城树林,或邑落之中,相聚歌舞,形式更活泼、自由。我们在高句丽壁画中见到的舞蹈,较接近家庭舞的形式,同时保留着较多民间舞自由、活泼的风格。

第四,高句丽长袖舞的伴奏,最初只用一两件弹拨乐器,直至隋唐之际的宫廷舞队才配有完备的乐队伴奏。见于记载的歌曲有《芝栖》,舞曲有《歌芝栖》等,大都失传。至于文献中记载的乐器,在高句丽壁画中还可见到部分形象,其中有弹筝、箜篌、五弦、箫、阮咸、角、腰鼓、贝等数种。(作者:耿铁华)

参考文献:

1.《李白集校注》卷六《高句丽》。

2.[日]池内宏、梅原末治:《通沟》卷下,东京:“日满文化协会”,1940年,第9页。

3.吉林省博物馆辑安考古队:《吉林辑安麻线沟一号壁画墓》,《考古》1964 年第10期。

4.王承礼、韩淑华:《吉林辑安通沟第十二号高句丽壁画墓》,《考古》1964年第2期。

5.王承礼、韩淑华:《吉林辑安通沟第十二号高句丽壁画基》,《考古》1964年第2期。

6.吉林省文物工作队、集安县文物保管所:《集安长川一号壁画墓》,《东北考古与历史》1982年第1辑。

7.商承祚编著:《长沙出土楚漆器图录》,上海:上海出版公司,1955年。

8.《史记》卷五十五《留侯世家》,北京:中华书局,1959年,第2047页。

9.南阳汉代画象石编委会编:《南阳汉代画像石》,北京:文物出版社,1985年,图477、485、489、491。

10.刘志远、余德章、刘文杰编著:《四川汉代画像砖与汉代绘画》,北京:文物出版社,1983年,图74、95。

11.《后汉书》卷八十五《高句骊传》,北京:中华书局,1965年,第2813页。

12.方起东:《集安高句丽壁画中的舞乐》,《文物》1980年第7期。

13.(三国志》卷三十《高句丽传》,北京:中华书局,1959年,第843页。

来源:科学出版社《中国高句丽史》(第二版)