魏拯民(1909.02—1941.01),原名关有维,字伯张,山西屯留人。1927年加入中国共产党,曾任中共东满特委书记、中共东满省委书记、东北人民革命军第二军政治委员、东北抗日联军第二军政治委员、中共南满省委书记、东北抗日联军第一路军总政治部主任、第一路军副总司令等职。魏拯民是中共东北党组织和东北抗联的杰出领导者,2014年被民政部列入第一批300名著名抗日英烈和英雄群体名录。

吉林市革命烈士陵园,魏拯民雕像

一

“忠诚笃实,富有一切能力,久经斗争的革命家。”——中共驻共产国际代表团的评价

100年前的中国,正是大革命蓬勃兴起的时代。当时,16岁的魏拯民考入了太原省立第一中学。在省立一中,魏拯民结识了校学生会主席、后来的中国共产党重要领导人彭真。在彭真的引导下,他开始接触马克思主义思想,并逐渐成长为真正的革命者。

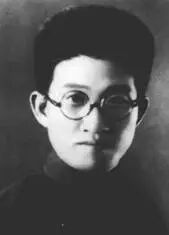

魏拯民

九一八事变后,面对亡国灭种的严重民族危机,中国共产党从全国各地选派优秀党员干部奔赴东北,组织人民开展抗日斗争。1932年春,按照河北省委的指示,魏拯民前往已经沦陷的哈尔滨市工作,满洲省委安排其担任道外区委书记、市委书记等职务。在哈尔滨工作期间,魏拯民曾与赵一曼等共同领导了全市电车工人大罢工,并取得了斗争的胜利。中共中央机关刊物《斗争》曾就此次罢工刊文称赞“这次斗争中更加表现出电业工人的英勇与积极”“群众的力量是完全可以冲破白色恐怖的”。 1934年12月,中共满洲省委派魏拯民以巡视员的身份到东满(今吉林省延边地区)工作。1935年2月,东满党、团特委在汪清县大荒崴子召开联席会议,选举魏拯民担任东满特委书记,由他全面领导东满地区党的工作和抗日斗争。魏拯民上任后,首先纠正了东满党组织在革命队伍内部肃反扩大化以及统一战线工作中的左倾错误,收缩所谓反“民生团”斗争的范围,并最终彻底结束了这场斗争,保护了大批党的干部,稳定了东满地区抗日斗争局面。

1935年5月,在魏拯民的领导下,东北人民革命军第二军正式成立,魏拯民兼任政治委员。5月末,魏拯民前往莫斯科向中共驻共产国际代表团汇报东满党组织和抗日斗争情况,并作为东北地区党组织和抗日武装的代表,参加了共产国际第七次代表大会。在苏联期间,魏拯民以冯康化名写出的八份报告,是他在东满工作中经过系统、充分的调查研究,在占有大量资料后形成的,这八份报告成为今天的人们了解东满抗战历史的珍贵史料。

1936年初,魏拯民回到东北,先后向吉东和东满党组织传达了共产国际“七大”关于建立广泛的反帝民族统一战线的精神,以及中共代表团关于建立4个省委和组织东北抗日联军的指示。3月,魏拯民在安图县迷魂阵主持召开了东满党、军干部会议,将东北人民革命军改编为东北抗日联军第二军,亲自兼任第二军政治委员和军党委书记。同年7月,在金川河里根据地,魏拯民同杨靖宇共同主持召开了东北抗联第一、二军和东、南满党的主要领导干部会议,将第一、二军合编为抗联第一路军,东、南满党组织合并为中共南满省委,由魏拯民任南满省委书记兼第一路军总政治部主任。

在血与火的历练中,27岁的魏拯民成长为中国共产党在吉林大地上的第一位省委书记。他与杨靖宇一道,在白山松水间扛起了反抗日本殖民统治的大旗,在这面大旗下,汇聚起了千千万万不愿做奴隶的东北人民,为彻底打倒侵略者而坚定不移地斗争下去。

二

“我们要完成杨司令生前未完成的事业!”——抱病出征肩负起抗联第一路军领导重任

1939年10月,在日伪当局疯狂“讨伐”、东北抗日武装斗争遭受巨大挫折的严峻形势下,魏拯民和杨靖宇在桦甸县头道溜河,主持召开了中共南满省委和抗联第一路军主要领导干部会议,即头道溜河会议。会议决定,将部队化整为零,分散活动,或在密营隐蔽,以达到保存实力的目的。会议结束后,魏拯民与杨靖宇再次分别,分别前二人相约第二年开春再见。可是,他们未曾想到,这竟是两位亲密战友最后的诀别!

魏拯民烈士殉国地

1940年2月23日,杨靖宇将军在濛江县三道崴子壮烈殉国。不久,噩耗传来。魏拯民悲痛欲绝,泣不成声,几次昏厥过去。3月13日至15日,在头道溜河,魏拯民主持召开了中共南满省委扩大会议。会上,大家宣誓要继承杨靖宇总司令的遗志,坚持抗日战争,直至最后胜利。魏拯民说:“杨总司令为革命事业艰苦卓绝地奋斗了一生。他的全部生活是党的生活,他没有个人生活。他是为我们中华民族的解放事业而被日本侵略强盗杀害的,我们要完成杨司令生前未完成的事业。到革命胜利的那天,我们每个人都要问心无愧地站在靖宇同志墓前说:‘杨靖宇同志,我们在你之后,做了我们应该做的事。’”这次会议上,确定了打击敌人薄弱环节,重建地方党组织,坚持抗日游击战争的方针。

接过杨靖宇的抗日旗帜后,魏拯民拖着病体,在零下40度的密林中奔波,重建抗联第一路军指挥系统和地方党组织,将失散的战士重新集结,用“宁可站着死,绝不跪着生”的信念稳住军心,以坚持开展抗日游击战争的实际行动,让日军“肃清抗联”的计划再次破产,也让群众真切感受到抗联还在、希望还在!

1940年,在他的部署和指挥下,第一路军警卫旅政委韩仁和所部向京图铁路以北转移,先后袭击安图县柞木桥、敦化县江沿屯、汪清县春和村大荒屯、宁安县镜泊湖伪警察分驻所及伪自卫团等敌人据点。第一方面军在指挥曹亚范率领下,三四月间先后袭击临江县珍珠门、大阳岔一带的伪警防队和伪森林警察队,在濛江县湾沟痛击敌长岛工作队。第二方面军攻打和龙县大马鹿沟木场伪森林警察队,在红旗河以北伏击日军前田“讨伐队”和敌“特设部队”,两次袭击京图线哈尔巴岭车站。第三方面军在指挥陈翰章率领下,攻打敦化县黄泥河车站,多次袭击蛟河县窝瓜站、舒兰县曲柳头子等森林采伐事务所,袭击蛟河县平地沟、平厂屯等“集团部落”。

1940年,在他的部署和指挥下,第一路军警卫旅政委韩仁和所部向京图铁路以北转移,先后袭击安图县柞木桥、敦化县江沿屯、汪清县春和村大荒屯、宁安县镜泊湖伪警察分驻所及伪自卫团等敌人据点。第一方面军在指挥曹亚范率领下,三四月间先后袭击临江县珍珠门、大阳岔一带的伪警防队和伪森林警察队,在濛江县湾沟痛击敌长岛工作队。第二方面军攻打和龙县大马鹿沟木场伪森林警察队,在红旗河以北伏击日军前田“讨伐队”和敌“特设部队”,两次袭击京图线哈尔巴岭车站。第三方面军在指挥陈翰章率领下,攻打敦化县黄泥河车站,多次袭击蛟河县窝瓜站、舒兰县曲柳头子等森林采伐事务所,袭击蛟河县平地沟、平厂屯等“集团部落”。

三

“我们的鲜血是绝不会白流的!”——弥留之际依然对抗日斗争充满必胜信心

1940年秋末,魏拯民由于心脏病病情愈加严重,实在无法带兵出征,不得不离开战斗部队,由警卫排护送到桦甸县夹皮沟牡丹岭二道河子密营中休养。所谓密营,是指抗联部队在深山密林等敌人难以寻觅之地建立的“秘密营地”。密营本身虽无群众组织、地方武装,但一般都与当地群众有秘密联系,是抗联部队休整、活动、生存的重要依托。

二道河子密营位于今天的红石林业局黄泥河林场北10公里处,牡丹岭西麓小二道河河源的密林中,该密营由两座长方形地窨子(又称为“戗子”)组成,地窨子三面用石块垒砌成墙,四壁用原木拼接成木墙,室内用板石搭成火炕,房顶平铺原木,上覆树皮、草皮,周边设有3处伪装哨所及地壕防护设施。密营被高山环抱,大树参天,形成了天然屏障。80多年过去了,密营中地窨子、火炕、水井等遗迹仍清晰可辨。密营附近曾发现数株带有刀剥痕迹的松树站杆,可以推断,那是当年抗联战士们为了取树皮充饥留下的历史见证。

在魏拯民烈士殉国地,路牌清晰指引抗联密营所在地

当时,由于日伪当局在抗联游击区域周围已广泛实行了所谓“集团部落”政策,在很大程度上割断了人民群众与抗联的联系,抗联部队失去了补给来源、衣食无着,密营生活更加艰苦了。在密营中,身患严重心脏病的魏拯民不顾疾病折磨,仍然忘我工作,不断地起草文件、写指示信、总结经验教训……身边的同志都为他的健康担心,不得不把纸笔藏起来、强迫他休息。魏拯民深知自己病情严重,为了更多地为党做些工作,他恳切地说:“时间对我太宝贵了,趁我还有点精力赶快写完,请把纸和笔给我吧!”战士们没办法,只好含着眼泪把纸和笔交给魏拯民。

原抗联二军六师师长在其回忆录中记载,在病逝前夕,面对身边年轻的战士们,魏拯民留下了最后的嘱托和勉励:“你们都是血气方刚的青年,一定要战斗到底。革命全靠你们。革命是艰苦的,需要流血牺牲,但不要怕,我们的鲜血是绝不会白流的。”1941年1月20日,怀着对党和人民的深深热爱、怀着对东北抗战胜利的殷殷期许,中共南满省委书记、东北抗联第一路军副总司令兼总政治部主任魏拯民,在密营中苦难殉国。

四

解开谜团:是牺牲,还是病逝?——尘封往事历经数十年才得以水落石出

魏拯民牺牲后的数十年中,各类书籍、文章、展陈中,对其牺牲经过,都记载为被敌人枪杀,且牺牲时间也表述为1941年3月8日。这种说法的主要根据是日伪材料《满洲共产抗日运动概况》,其中记载:“击毙南满省委书记魏拯民情况,昭和十四年(1939年)10月增派于野副讨伐队宪兵上士长岛玉次郎所指挥之特别工作队(长岛工作队),据向该队投诚之张班长供述而判明南满省委书记魏拯民所在山寨。3月8日分为三个队向吉林省桦甸县四道沟出动,利用密林包围接近该山寨,虽劝告其投诚,但不应,且招致敌利用山寨射击孔开枪,因而集中轻机枪一齐射击,同时断然进行冲锋,终于击毙魏拯民等8名,并掳获步枪5、手枪3、子弹380、大量宣传材料。”

此外,1954年11月,直接指挥“围剿”魏拯民行动的日寇长岛玉次郎在抚顺战犯管理所所写的检举书中,有如下内容“1941年2月,使魏特设队在桦甸县夹皮沟地区射杀东北抗日联军第一军副军长兼南满省委书记魏拯民等六名。”

以上两则材料,长期以来被认为是敌人留下的第一手资料,可信度高,因而被学术界广泛采用。事实上,日寇的记载并非历史的真实,而是其为了邀功请赏编造的谎言。制造谎言是日本侵略者的惯用手法。如抗联领导人赵尚志本是被混入队内的特务枪击而牺牲,但伪兴山警察署署长田井久二郎向上司报告时,却谎称赵尚志是被警察署“讨伐队”击毙的。由此,伪鹤立县警备队和兴山警察署获得伪满警察最高奖,关东军司令部和伪满治安部各给其奖金一万元。日寇编造魏拯民被“魏特设队”射杀的情节,同样是出于这样的盘算。

多年以后,随着新的史料不断披露出来,人们终于考证清楚魏拯民牺牲的真实情况。

1960年,长岛玉次郎所说的“魏特设队”之头目魏德成有如下供述:“1941年农历正月,我们五六十个人在长岛的亲自率领下,由安图的明月沟出发到桦甸县。此次去桦甸的任务是:‘讨伐’魏拯民。长岛住在桦甸城里。我们五六十个人到了夹皮沟镇并住在该镇。一天,一个姓张的(注:抗联叛徒,原魏拯民身边的班长)向我们报告说:‘魏拯民死在我的房里。’听到这个消息之后,长岛命令我率领五六十个人(其中有五六个日本兵)到了现场。从夹皮沟出发往南走出约三十余里的深山密林里,发现了他的坟,遗体被埋在离这房子约有几十米的山坡,扒出遗体时,我把我使用的撸子枪交给了侯文忠。当他把枪接过去之后,便朝头放了一枪。二支队长肖兴武又用战刀把头砍了下来。我们拿着头下了山。当日回到夹皮沟镇。在离现场时,我们放了一阵枪,表示我们打死了魏拯民并割下了他的头,好请大功领重赏。离现场时,遗体仍在山谷中,未加掩埋,也没有做任何标记。据我了解,在这以前是没有到过那里,因为当时除了姓张的知道外,再也没有人知道。我们将魏拯民的头送到桦甸镇,交给长岛本人。当时长岛在桦甸镇附近找了一个假定的树林子,他和我们大家一起在树林中照了相。以后,听说长岛将头颅连同照片交送新京(长春)日本关东军“讨伐”司令部,说魏拯民就是被打死在这树林子里。我们当时从桦甸出发,绕道磐石又上车回到了安图县明月沟。”

1963年,魏德成供述中提到的属下侯文忠,有如下供述:“我们在森林找,这时有人说找到了。我们走上去一看有一个死了,看样子是病死了。脸很黄,身上也很瘦,魏大队长叫我打他一枪,我问大队长用什么打,魏大队长从腰里掏撸子,任你打吧。我就对准死人的眼睛打了一枪,打完之后,[让]把脑袋砍下来,大伙用战刀把头砍下来,送到夹皮沟。以后我就不知道了。这是康德八年(1941年旧历)正月份[的事]。”

从魏德成、侯文忠的供述看,两人基本一致。且他们的供述时间不同、被管制地点不同,不存在串供问题,他们也没有条件了解到当年抗联对魏拯民牺牲的调查情况,所以是可信的。二人的供述,证明魏拯民的牺牲并不是长岛所说是被“特设队”射杀,而是病逝的。

关于魏拯民牺牲,1941年,在苏联整训的抗联部队所编《抗联一路军1932—1941年阵亡调查表》有如下记载:“魏民生(注:魏拯民)于1940年农历12月23日上午8时,在桦甸七区二头(道)河子,因老病世[逝]”。1940年农历12月23日(小年)为公历1941年1月20日,与魏德成、侯文忠供述所说的“正月”接近(当年1月27日为正月初一)。

1941年9月14日,周保中在日记中写道:“李海同志交来金日成同志详细报告信一件,历述派遣回赴南满地区活动及寻找魏拯民同志之经过,魏同志迄未着落,全光同志亦无消息。据民间传说,魏同志已于去冬或今春病死山中,所部发生变节之徒,于魏死后之饥困环境中,投降驻屯延吉之日贼,日贼将魏遗体弄去示众反宣传。”

魏拯民烈士殉国地

原抗联二军六师师长在其回忆录中记载,他回野营见到魏拯民生前警卫员郭池山,听郭池山说“魏拯民一直手不停笔地写报告,写游击斗争的总结,起草有关第一路军工作的文件,直至生命的最后一刻。”“敌人扬言他们在战斗中打死了魏拯民,这是不符合事实的。他不是被杀,而是病故。搞欺骗宣传,是日本鬼子的惯技。为了骗取赏金,敌人扒开坟墓挖出了魏拯民的遗体。这是只有野蛮人才敢做的兽行。”

正是因为这些资料,尤其是历史当事人的口述资料近些年来才陆续面世,所以魏拯民因病去世的真相,在几十年后才被人们了解。

1961年10月18日,由原抗联老战士带队,延边“魏拯民烈士遗骨踏查队”找到并确认了魏拯民密营和殉国地。经过清理发掘,在当时焚烧遗体的大松树下找到了一些碎骨和已经烧成灰的衣服。次日调查得知,当年日伪“讨伐队”曾将魏拯民遗骨收在一起掩埋,并立了一个木桩。踏查队又返回密营遗址,找到日伪“讨伐队”所立的木桩,并发掘出部分烈士遗骨。10月23日,踏查队将遗骨装殓,重新安葬在密营前,并树立墓碑。

2000年9月3日,在吉林市委、市政府的组织下,魏拯民烈士的遗骨从小二道河子密营移至重新修建的吉林市革命烈士陵园,并举行了隆重的安葬仪式,烈士英灵终于得到了安息。

英雄已逝,精神长存。历史不会忘记,80多年前,在白山松水间倭寇横行、生灵涂炭的空前民族危机中,在中国共产党的领导下,正是以魏拯民为代表的千千万万东北抗联将士,不惜抛却头颅、喷洒热血,高高地擎起了拯救民族危亡的旗帜,并为之奋斗到底,才换来了今天这片土地上的安居乐业与繁荣祥和。

时间可以淹没芸芸众生,唯有英雄能够永垂不朽!

(作者:孙太志 中共吉林省委党史研究室)