从长春老城区的南广场出发,沿着珠江路向西漫步三两分钟,就能看到一座并不高大的建筑出现在身边。

这座建筑,对于年轻的长春人而言,可能比较陌生。而对老长春人而言, 则曾是再熟悉不过的“毛线城”, 如果将历史的时钟继续回拨,这座建筑更久远的历史则会逐渐浮现在我们面前。

在伪满时期,它的名字叫做“青阳大厦”,作为长春城内著名的商业中心,这座建筑无声见证了侵略者对这片土地的掠夺与剥削……

建筑档案

建筑名称:“青阳大厦”旧址

建筑坐标:长春市珠江路与东二条交会处

建筑年代:20世纪30年代

文保等级:长春市历史建筑

细节丰富的建筑遗存

在日俄战争结束之后, 获得胜利的日本侵略者从沙俄侵略者手中攫取了南满铁路的各种特权,并将铁路附属地作为掠夺东北地区财富的重要据点。

长春站前的南广场被规划为当时的金融中心,在此后的时间里,大大小小的几十家银行、钱庄遍布广场周边,直至伪满洲国成立初期,这一区域仍是当时重要的金融商业区,而这座建筑正修建于这一区域周边。

建筑的建设时间并没有留下十分详细的记录,不过 ,依照伪满时期的地图及相关记载推测,建筑的建成应当不晚于1936年。

伪满时期的建筑老照片 资料图片

这座建筑地下一层、地上主体五层,拥有空间很大的地下室,曾是当时南广场周边规模较大的商业建筑。建筑面向路口的主体部分采用了弧线的设计,两翼的楼体则有三层, 分别沿着街路向两侧延伸; 建筑主体部分高度突出,两翼相对低矮,形成了错落有致的建筑形态。

今日建筑俯瞰

建筑的整体设计风格比较简约,但也拥有非常丰富的细节,建筑采用了内凹门厅的设计,既符合商业建筑方便人流进出的需求,又通过入口形态的差异化提升了建筑辨识度。

二层以上的窗户采用凸出的墙体柱作为装饰,强化了建筑立面的纵向线条感, 又增加了视觉层次, 避免了纯商业建筑的单调感。

建筑立面装饰的各种纵向、横向的线条, 也活跃了建筑的设计语言。

建筑的细节 资料图片

繁华背后的殖民印记

在伪满洲国成立之后 ,为了掠夺中国东北大地所蕴藏的富饶资源 ,各类日本公司纷纷跨海而来,在长春设立办事机构,而当时的“青阳大厦” 则成为很多日本“会社”的办公地点。

根据伪满时期的资料,当时日本国内号称“矿山机械王者”、负责矿业开采设备制造的“岩本商店”,保险业巨头“大正海上火灾保险株式会社”(今三井住友海上火灾保险株式会社前身),以及工业会社“滨崎工业株式会社” 、纸业巨头“北越制纸株式会社”,都曾把在长春的办事机构设在了这座建筑之中。

伪满时期,日本编制的工商名录中,设在“青阳大厦”中的“岩本商店”, 除了办公功能 ,建筑一层还汇集了多家来自日本各地的餐饮店铺,东京的“白十字”“十五屋”,北海道的“国天”,广岛的“千太郎”等 ,使其成为在长日本人社交聚会的核心场所。

1937年出版的杂志中,一篇在长日本人生活指南中,就曾明确推荐了“青阳大厦‘十五屋’的甜品‘国天’的天妇罗”,足见这座建筑在当时殖民社群中的热度。

然而,这座建筑内的觥筹交错与繁华景象背后,是东北人民遭受的残酷剥削与资源掠夺,每一处细节都烙印着殖民统治的历史伤痕。

岁月流转中的身份变迁

1945年,随着日本宣布无条件投降,伪满洲国土崩瓦解,这座建筑也随之人去楼空 ,在此后的岁月中,这座建筑迎来了一段新的历程。

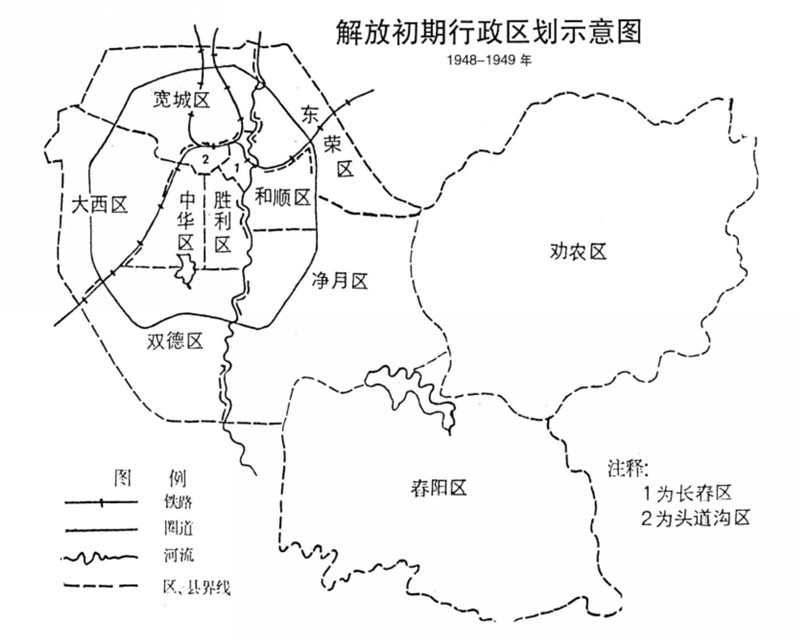

1948年,长春解放之初,长春市的行政区划与现在有很大不同,现在“朝阳区”的主要区域在当时叫做“中华区” ,现在“南关区”的主要区域在当时叫做“胜利区”,这座建筑所在的站前区域在当时则被称为“头道沟区”。

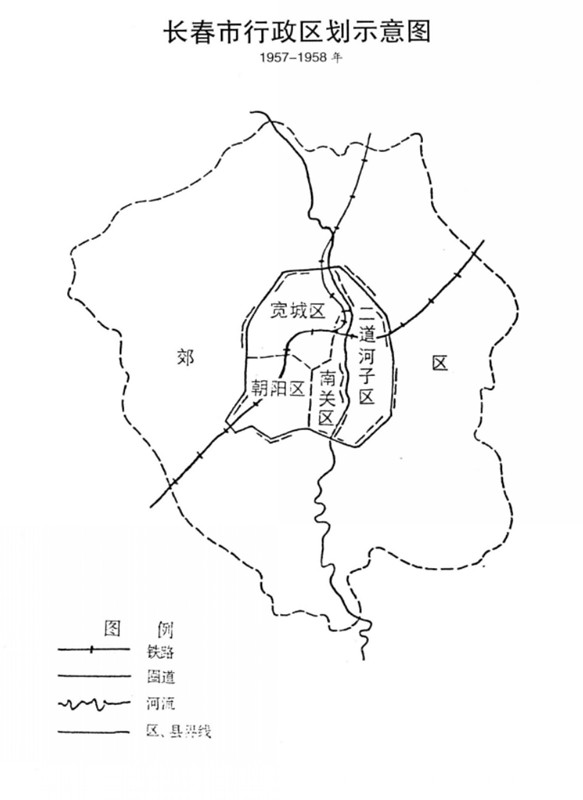

在此后的几年里,长春的区域划分曾历经多次调整,这一区域曾一度被叫做“第二区”,后来又恢复为“头道沟区”的名称,直至1957年才被并入宽城区。而这座建筑则曾经作为“头道沟”区政府的办公大楼 ,成为那段岁月的记忆印证。

长春解放初期行政区域划分

1957年,长春主城区中,今天我们熟悉的区名逐渐形成图据《长春市志·政府志》

在此后的岁月中, 这座建筑的“身份”曾经历多次变化:

它,曾作为长春市百货采购供应站所在地,成为当时长春重要的商业地标;后来还曾成为“毛线城”,在那个毛衣毛裤大多要靠手织的年代,这座大楼成为老长春人再熟悉不过的商业建筑,成为老长春人采购毛线、编织温暖的记忆载体。

在漫长的岁月之中,这座建筑的外观也发生了一些变化: 建筑的两翼曾经接建了一层,由此前的三层变为今日的四层,楼体的外立面也进行了一次修缮。不过,建筑整体的风貌依旧相当完好地保存至今。

建筑细部

这座建筑,不仅是日本侵略战争的重要证物,同时作为伪满时期长春重要的商业建筑,也为研究伪满时期长春的城市规划、商业布局以及近代建筑技术发展,提供了宝贵的实物依据,具有极高的历史价值、建筑艺术价值与科学研究价值。

2016年这座建筑被认定为“长春市历史建筑”。

如今,这座建筑被酒店以及其他商业建筑所使用。这座饱经沧桑的历史建筑,仿佛一位长者伫立在车水马龙之间,看着一代代长春人从它门前走过,许许多多从它面前匆匆经过的年轻人,或许已经叫不出这座建筑曾经拥有过的那些名,字更记不得这座建筑曾经历的岁月,但那些镌刻在砖石间的岁月故事,始终在等待着每一个驻足者静心倾听,让这段不该被遗忘的历史得以代代相传。(作者:郭帅)

参考资料:

房友良 《长春街路图志》

李海善 《长春市志·政府志》