“日本鬼,遭了殃,出门遇着陈翰章;日本鬼,要挨枪,出门碰着李红光;日本鬼,该枪崩,出门遇上周保中;日本鬼,难逃生,出门见着金日成……”

这首在上世纪三四十年代传唱于长白山地区的抗战歌谣,以朴素的乡音,勾勒出东北抗日联军在百姓心中的英雄群像。歌中传唱的每一位将领,都是令日寇胆寒的抗日先锋。而位列歌谣之首的,正是生于吉林、长于吉林的抗日名将——陈翰章。

书生报国:投笔从戎的少年志

陈翰章,别名勋辉,满族,1913年6月14日出生于吉林省敦化县半截河屯一个普通农家。家中原有十几垧田地,生活本属小康,后因祖父久病难愈,家财耗费甚多,境况渐趋清贫。

陈翰章天资聪颖,十四岁时虽未小学毕业,却以全县最小年龄参加私塾教员考试,高中第四名,被乡邻誉为“小才子”,因而被破格保送进入敦化最高学府——敖东中学。

据陈翰章的外甥鄢成回忆,村里老人们对陈翰章的评价最多的就是“少年老成”。他为人谦和有礼,大多数时候都在安静地思考问题。因为长相清秀俊美,常被村里人戏称为“陈大姑娘”,他也不生气,只是微微一笑。

在中学,新思潮涌动不息。父母期望他光耀门楣,而陈翰章却如饥似渴地汲取着改造社会的思想养分。

十七岁那年,他以全校第一的成绩毕业,成为一名小学教员,月入30余银元,在当时是一笔非常不错的收入。如果不是因为战争,他应该会是一名优秀的教师。在中学毕业典礼上,他慷慨陈词:“我立志从事教育事业,目的是为了培养优秀人才,改造国家,使其独立富强。但是帝国主义却不让我们这样做,想把我们变成他们的附属国”。“同学们,假如我的理想因为被帝国主义的侵略而打破的话,我将毫不可惜。为了祖国,我一定投笔从戎,用手中的枪和我的鲜血、生命来赶走敌人!”

“九一八”事变仅五日后,敦化沦陷。在中国共产党的协助下,原东北军将领王德林集结旧部与抗日志士,组成“中国国民救国军”,迅速汇聚数万之众。

“国破家安在?堂堂男儿岂能委身为奴!”1932年9月,十九岁的陈翰章毅然践行誓言。经同学范广明之父——救国军前方司令吴义成故交——引荐,他得入救国军。彼时的陈翰章,中等身材,圆脸浓眉,目光如电,英气逼人。吴义成见而赏识,当即委任他为司令部文书。

忠孝抉择:毁家纾难赤子心

1933年,陈翰章加入中国共产党。次年春,他受救国军将领吴义成派遣,前往关内争取经济支援,并探察国民党政府对东北抗战的态度。

在北平抗日救国会座谈会上,陈翰章以亲身经历控诉日寇暴行,声泪俱下地呼吁关内同胞支援东北抗战。救国军创始人王德林在天津亲自接见他,将募集到的8000块大洋交予他手中。这笔凝聚着民族深情的款项,最终被送至周保中领导的绥宁反日同盟军军委。

1935年2月,陈翰章出任东北反日联合军第五军第二师参谋长兼党委书记,率部转战宁安、额穆、敦化、蛟河等地,屡创日军。同年,凶残的敌人闯入其家中,逮捕父亲陈海与妻子邹氏,以全家性命相胁,逼迫老父北上劝降。在特务监视下,翁媳二人历尽艰辛,终于在宁安斗沟子密营见到陈翰章。

陈翰章的父亲陈海

这个四代单传的孝子,此刻深切体会到“忠孝难两全”的千钧之重。他跪倒在父亲面前痛哭失声,恳求父亲带着全家远走他乡,隐姓埋名;又劝妻子另择良缘,免受牵连。老父走后,这位青年将军满心痛苦,他在日记中写道:“敌军派父亲来劝降我,是因为我在抗日救国事业中发挥的作用,我为此感到自豪……但看到苍颜白发的老父,年过六旬依然被敌人威胁奔走不停,我想到这些难免心中悸动不安。”父亲返乡后,遭日寇残酷报复——被宪兵队轮番审讯,吊在树上示众,甚至被装进麻袋踢滚于长街。周保中将军在后来的回忆中对此有所记述,说陈翰章从此断绝了与家人联系,义无反顾投身抗战。

镜泊英雄:横扫千军如卷席

1936年,陈翰章历任东北抗联第2军2师(后改编为第5师)参谋长、师长;同年6月,当选为中共南满省委委员。他率领部队转战宁安、镜泊湖地区,灵活开展游击作战,先后指挥攻打宁安县城、袭击横道河子、破袭北湖头水电工程等战斗。同年9月,他带队在牡丹江东北太平沟夜袭日军军用列车,全歼由阅边司令亲自率领的讨伐队第十九师团三四百人,缴获大批军火物资。此战震动敌营,日军称之为“第一次事变”。

1937年7月的一个夜晚,陈翰章率部突袭镜泊湖水电站工地日军守备队。仓促应战的日军溃不成军,弃尸十余具狼狈逃窜。冲天火光映照着工程事务所,长期受奴役的劳工群情激昂,纷纷要求加入抗日队伍。日军苦心经营多年的水电站遭毁灭性破坏,开工仅半年便被迫停摆。敌人遂悬赏五千大洋,誓取陈翰章性命。

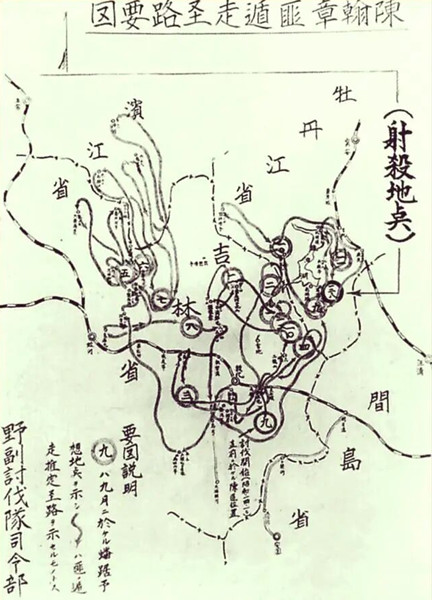

日本关东军绘制的追击陈翰章地图

同月,东北抗联第二军第四、五师合并整编为第一路军第三方面军,陈翰章任总指挥。这支约六百人的队伍,成为抗联第一路军中规模最大的方面军,也是他亲手培养的抗日劲旅。1937年8月,他指挥部队在安图县大沙河一带展开“围城打援”作战,经四日激战,毙伤敌军五百余人,缴获机枪七挺、步枪三百余支。

“七七事变”后,东北抗日斗争形势日趋严峻。抗联第一路军副总司令魏拯民在一份报告中指出:“自一九三七年以后,这些地方党组织,都先后遭到破坏,其主要原因是:由于叛徒等的告密,与该地的工作人员被捕或被害等所造成的。”

面对日益严酷的封锁,陈翰章率领第三方面军在逆境中积极出击。1939年8月下旬,魏拯民统一指挥第三方面军全部、第二方面军第九团及第五军部分兵力共九百余人,分三路出击。陈翰章指挥主力在拂晓时分攻占大沙河,缴获大量物资。当小沙河方向战况吃紧时,他亲率主力驰援,击退日军。在判断敌人必会追袭后,他果断设伏,将来犯日军几乎全歼。同年9月24日,他率部在寒葱岭成功截击日军松岛“讨伐队”,全歼包括少将部队长松岛在内的一百余名敌人。面对日军调集近八万兵力的大举“扫荡”,陈翰章指挥部队在一个月内连获三场大捷,重挫敌军气焰。

这一系列辉煌胜利,为陈翰章赢得了“镜泊英雄”的称号。正如《东北抗日运动概况》所载,1939年下半年,“陈翰章等第三方面军匪帮活动最为显著”。

血沃长白:孤军奋战到最后一息

1940年,关内日军抽调重兵,意图彻底剿灭孤悬敌后的东北抗联。2月23日,杨靖宇将军因叛徒出卖壮烈殉国,抗联士气遭空前打击。在此危难之际,陈翰章毅然率部在敌阵中穿插周旋,以灵活战术不断打击日寇,竭力保存抗日力量。亲历抗战的吉林省党史研究专家杨明谷曾回忆说:“4月的时候,陈翰章在战斗中腿部受伤,因为没有消炎药,伤口发炎化脓,他就用一根小木棍把布条捅进伤口里,咬着牙来回拉动布条,把烂肉和脓血全部清理出来,处理之后率部继续战斗。”

面对重重困境,陈翰章始终没有动摇。他拒绝退入苏联休整,而是继续转战敦化、宁安一线。据日伪档案记载,1938年至1940年间,第三方面军对日伪作战次数占同期东北抗日总战斗次数的百分之五十五,被敌人惊恐地称为“最有力之匪”。

部队不断减员,陈翰章将部队化整为零,以游击战术继续抗敌。他善于主动出击,每一仗都直击敌人要害。1940年10月,为筹措过冬物资,第三方面军主力百余人向三江地区转移,陈翰章亲率六十余人小分队留在镜泊湖地区牵制敌军。

1940年12月6日,陈翰章带领部队从镜泊湖学园出发,沿鹰膀子山向镜泊湖东南湾沟密营转移,那里是第三方面军仅存的几个秘密据点之一。抵达密营后,发现一名张姓士兵失踪。

12月8日清晨,在湾沟村,陈翰章和战士们刚用雪水煮了点麦子充饥,叛徒张姓士兵就引来了大批敌人。为掩护四名女战士突围,陈翰章与十几名战士同百倍于己的敌军展开殊死搏斗。在击退敌人四五次进攻后,战士们全部倒下,只剩下陈翰章一人倚树而立。敌人不断劝降,陈翰章以子弹回应。他右手中弹,胸部受伤,倒在雪地上,却又顽强地靠着一棵松树坐起,试图用左手继续射击。敌人一拥而上夺走他的枪支,他仍痛骂不止,残暴的敌人竟用刺刀剜出他的双眼。陈翰章将军血染雪原,壮烈殉国,年仅二十七岁。

据不完全统计,从1932年9月至1940年12月,陈翰章将军参与并指挥了数百次对日战斗,歼灭日军数以千计。

将军牺牲后,日寇强迫群众辨认遗体。陈翰章面容已毁,父亲陈海凭借儿子身上的旧疤,认出这正是自己日夜牵挂的骨肉。杨明谷说:“残暴的敌人割下他的头颅,送到伪满首都新京(长春)邀功请赏。”日军令人制作了一副铁皮棺木,将将军的无首遗体送回半截河屯。乡亲们含泪为将军安葬,为他建起一座朴素的坟墓。

陈翰章牺牲地纪念碑

身首殊途:两位抗联名将的“重逢”

生前虽同属抗联第一路军,陈翰章与杨靖宇两位将军却未曾相见。他们牺牲后,日寇竟将两人的头颅一同保存,置于长春医学院(旧址位于东北师范大学生命科学学院)的解剖教室中。

抗战胜利后,党组织始终没有放弃寻找杨靖宇、赵尚志和陈翰章等烈士的头颅。1948年,以开诊所为掩护的地下党员刘亚光,成功打入驻守医学院的国民党部队担任上尉军医。借助这一身份,他多次暗中寻访。

转机出现在一次夜间巡查时。刘亚光悄悄潜入解剖教室,在一处隐蔽的侧室内,发现了一个陈列着人体标本的大型橱柜。他逐个仔细辨认,终于找到两个大型标本罐——里面各装着一颗头颅,瓶上标签分明写着“杨靖宇”与“三江好”(即陈翰章)。强忍悲愤,刘亚光迅速退出,并将这一重要发现立即上报。

在党组织的周密部署下,刘亚光接近了负责看守的警察曹如超。时值围城期间,粮食奇缺,刘亚光便时常接济。一天,曹如超再次求助,刘亚光当即送去七斤高粱米。趁曹如超离岗送粮之机,地下工作者用配好的钥匙,以“收购医疗器材”为名,成功将装有两位将军遗首的玻璃瓶转运而出。

见证人王淑茹老人曾在接受采访时回忆:“我们家当时的身份就是开诊所的,瓶子拿过来的时候,里面的药水都已经浑了。”她和丈夫细心清洗遗首,更换药水,将标本瓶密藏于药柜深处。

1948年12月24日,松江军区司令员陈光指派六名战士,专程护送两位将军的头颅乘专列抵达哈尔滨。经松江医校病理教员李信业检查处理,“两位烈士遗首在保存八年后,皮肤已硬化,换药后可继续长久保存”。

次日,杨靖宇与陈翰章将军的遗首被恭迎至东北烈士纪念馆,在此永续瞻仰。这对生前未及并肩的战友,终于以这样一种方式“重逢”。

吉林敦化陈翰章塑像

守望英魂:七十三载归乡路

家乡人民从未忘记他们的英雄。1946年,额穆与敦化两县人民共同建起第一座陈翰章烈士纪念碑;1948年,将军的出生地半截河更名为翰章村,所在区改为翰章区。此后,敦化境内先后立起五座将军塑像。1983年,翰章乡民众在将军墓北侧修建了高大的陈翰章将军纪念碑。

陈翰章将军的外甥鄢成多年来奔走于北京、哈尔滨等地,向有关部门转达遗属的深切心愿——盼将军头颅早日归葬故土。

2013年,适逢陈翰章烈士百年诞辰。在多方共同努力下,4月11日,敦化市委、市政府终于迎回了将军遗首。那天清晨,数万群众手持横幅静立路边,等候英灵归来。当灵车即将启动,年过七旬的抗战老兵李敏扑上前去,紧紧抱住棺椁泣不成声:“老领导啊,你要回家了,我多么想你啊……”

如今,在白山黑水间,那首民谣依然代代传唱:

“镜泊湖水清亮亮,

一棵青松立湖旁,

喝口湖水想起英雄汉,

看见青松忘不了将军陈翰章……”(作者:赵薪)

参考资料:

1. 张正隆. 雪冷血热[M]. 武汉: 长江文艺出版社, 2011.

2. 奉云鹤. 松柏长青[N]. 解放军报, 2025-04-15(12).

3.李振村.抗联名将陈翰章身首终合葬 被伪军剜双目致死[N]. 辽沈晚报, 2013-06-14.

4. 李一能.抗联将领陈翰章:原为皇族宗亲 牺牲前被割舌剜目[N]. 新民晚报, 2015-07-21.

本期编辑:曹淑杰