1964年7月,长白林海,松涛如诉。一位78岁高龄的老人,踏着坚定的步伐行走在这片黑土地上。他驻足凝望,目光穿过层叠的树影,饱含对这片森林的深沉关爱,以及对国家绿色未来的深远思虑。

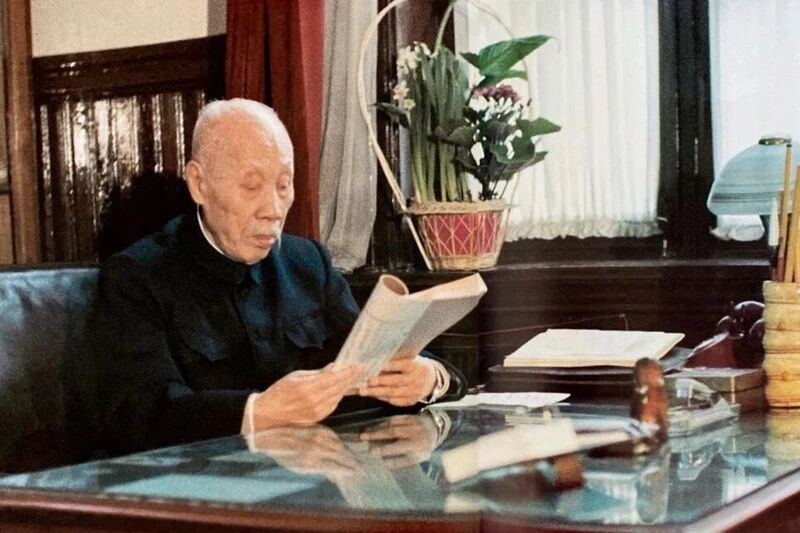

董必武

这位老人,正是时任国家副主席的董必武。彼时,中国林业正处于一个紧要的历史关口,面对资源恢复与生态重建的双重挑战,他将振兴林业视为关乎国计民生的根本大计。而在众多林区中,吉林——这片森林茂密、生态地位举足轻重的土地,尤其牵动着他的心。在这里,他倾注了大量心血,提出的诸多前瞻理念与务实主张,不仅为吉林林业的复兴照亮了前路,更为新中国的绿色事业,播种下思想的薪火。

绿色觉醒

董必武的林业拯救计划

吉林省长白山林区,蕴藏着我国珍贵的森林资源,是国家级重点林区。这里不仅是松花江、图们江和鸭绿江三大水系的发源地,更是拱卫东北平原的天然生态屏障。

然而,这片绿色宝库在历史上却屡遭劫难。自清末以来,沙俄与日伪政权相继入侵,对吉林森林进行系统性掠夺。研究显示,在1700年至1949年的两百多年间,吉林省森林覆盖率下降了约36个百分点。到新中国成立时,覆盖率已跌至27.9%(据2009年《吉林日报》报道)。即便如此,这片林区仍被誉为“祖国的掌上明珠”——因为当时全国的森林覆盖率,仅为8.6%。

新中国高度重视林业建设。党中央、国务院连续发布森林保护政策,推动相关法律法规出台。1956年,毛泽东主席发出“绿化祖国”号召,全国掀起植树造林热潮,吉林林业由此步入系统恢复阶段。

然而,1958年“大跃进”使林业成为“重灾区”。大炼钢铁导致林木被大量砍伐,人民公社化引发林权混乱,加上三年自然灾害,成片森林遭到破坏。至1962年,吉林省森林覆盖率骤降至18.8%,全国森林资源也跌至历史谷底。

目睹青山变秃岭,时任国家副主席的董必武痛心疾首。这位革命家以远见卓识,主动寻求林业复兴之路。他走访邓子恢、谭震林等同志,诚恳表示愿为植树造林“补洞洞”“跑龙套”。1963年底,在第二届全国人大第四次会议上,他郑重指出:“林业工作面临十分艰巨的任务。”

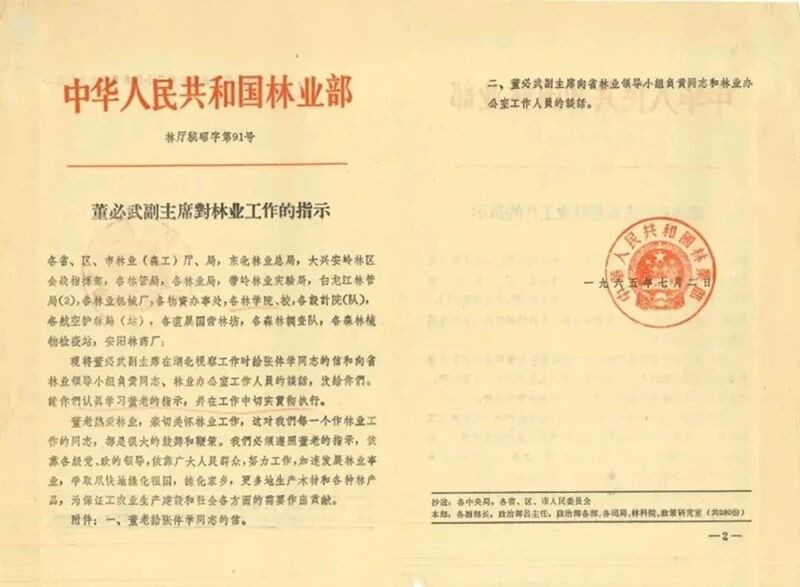

林业部转发《董必武副主席对林业工作的指示》

1964年1月,董老在一次重要会议上系统提出“大办林业”的四点建议,强调中国林业应追赶芬兰、瑞典等发达国家,号召“急起直追,实现林业现代化”。他还创作《农村要大办林业》《铁路公路旁植树》等诗篇,首次在诗中明确提出“林权”问题,主张“谁种谁有”,以政策调动群众积极性。

董老不仅建言,更躬身实践。1964年5月,他撰写《关于植树造林的几点设想》,建议动员军队与学生参与,“花钱少、多办事”,并指出“效益是长期的”。在相关工作中,他系统提出从认识到制度、从规划到领导的一揽子措施,特别强调“首先要确定林权”。

据董老年谱记载,自1963年至1966年,林业始终是他工作的重心:1964年92条工作记录中,有48条涉及林业。晚年他倾注大量心血于新中国林业建设,堪称一位“绿色革命家”。

在国民经济复苏的关键时期,董老的战略主张为我国林业发展指明了方向,为长白山林区的生态复兴奠定了坚实基础。

白山黑水间

1964年夏的吉林林业考察

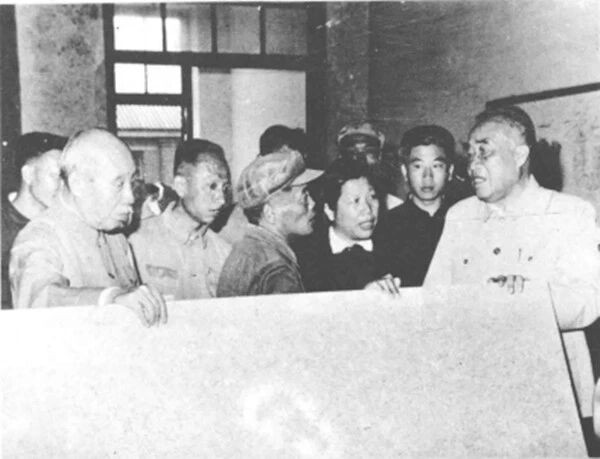

1964年夏,当时吉林省的森林资源正处在恢复与发展的关键时期。同年6月下旬至8月上旬,董必武与朱德等国家领导人一路风尘,先后赴河北、辽宁、吉林、黑龙江及内蒙古等多省区,实地考察林业恢复工作。此行对吉林林业的未来发展,影响尤为深远。

视察途中,董老高瞻远瞩地对林业工作做出了一系列精辟指示。在谈及国营林场经营时,他提出应精简固定工人编制,避免成为“包袱”;并建议灵活使用临时工,以降低成本,实现造林与用工的“一举两得”。

董必武和朱德视察佳木斯木材加工厂 来源/《董必武(摄影集)》

7月上旬,董老一行抵达吉林,这是他自1959年视察长春光机所后,时隔五年再度踏上这片黑土地。旧地重游,吉林的绿化进展让他倍感期待,也让他对这片林海的未来寄予厚望。

7月7日,在前往吉林的途中,董老视察了通化地区的林业状况。眼见山峦起伏、林木葱郁,他欣然提笔,以《初到通化》一诗记录下这派生机盎然的景象,盛赞当地林木“茂美”:

吉林有通化,跨浑江为市。

山含丘壑多,岁不愁雨水。

黍稷甚茁壮,林木尤茂美。

地下富蕴藏,开发尚有待。

野生诸异物。欲取不胜采。

参茸享盛名,葡萄酿芳醴。

引人爱劳动,自力精其技。

乐园不在远,黾勉求之是。

吉林通化风景

两日后(7月9日),在视察松花湖时,看到四周经造林和封育而成的林子长势喜人,湖光山色交相辉映,他再次诗兴勃发,写下《游松花湖用朱委员长韵》,抒发对绿化成果的欣慰之情:

出门一笑大江横,

冒雨驱车丰满行。

湖上荡舟青入眼,

四山松韵颂升平。

然而,考察之路并非只有赞歌。7月12日,当董必武来到延吉市,目睹周围荒山秃岭、树木稀少的景象时,痛心与忧虑涌上心头,随即赋诗《看延吉周围荒山秃岭树木稀少有感》,提出严肃批评:

南望孤峰帽,

东流一带河。

近人山树少,

隔岸野花多。

7月13日,在东沙沟林场,董必武与朱德了解到,该林区约18万立方米的木材蓄积量,按每年采伐6万方的计划,三年便将消耗殆尽。闻此情况,他们深感不安,当即明确指出:“采伐方式要很好地研究,不能采取大面积剃光头的办法,要考虑到森林后续资源,要做到永续采伐,越采越多,不能中断。”

为此,董老特意创作《对东沙沟林场永续利用的建议》一诗,将他最重要的林业思想之一凝练于诗中:

东沙遥接枕头山,

已入深深林海间。

千百林工勤采伐,

伐时应计复生年。

在林场现场,董老对东北林业总局负责人恳切嘱托:“应该根据资源情况具体计算,实行轮伐作业,并搞些农副业,亦林亦农,子子孙孙长期干下去。这是国家的根本大计,要在这方面开辟一条路出来。”

这句“子子孙孙长期干下去”的殷切期望,与“伐时应计复生年”的诗句一同,超越了时代,为吉林乃至中国的林业发展,指明了一条永续利用的绿色之路。

1964年6月,朱德和董必武在内蒙古自治区赤峰市郊了解沙漠地带的造林情况

吉林实践

穿越时空的林业发展智慧

面对20世纪60年代中国林业的严峻形势,董必武深植国家发展整体考量,以非凡远见提出的“大办林业”战略思想,不仅是恢复绿化的应急之举,更是关乎国家长远发展的根本大计。

在董老的林业蓝图中,包含着系统而务实的实施路径。他创造性地提出要大力发展“散碎林”,在成片造林的同时,更要让绿色延伸到房前屋后、道路水渠之旁,让每一寸土地都焕发生机。他特别重视发动群众力量,曾精辟论述:“动员农户植树,即人民公社生产大队领导农户大办林业。”为此,他细算了一笔长远账:全国半数农户、五千余万户,每户年植十树,三十年持之以恒,便可实现“木材永不匮乏”的永续愿景。

董必武的林业思想,犹如一颗富有生命力的种子,在吉林这片广袤的黑土地上深深扎根,萌发出影响深远的绿色变革。作为新中国重要的林业基地,吉林省在董老战略思想的指引下,开启了一场规模浩大、历久弥坚的生态实践。

吉林松花江风光

吉林的林业建设,始终贯穿着董老“采育结合、永续利用”的智慧。从单纯取材到培育与保护并重,林业经营理念发生了根本转变。至1983年,全省已建成11个林业局,它们不仅是木材生产的骨干力量,更在涵养水源、调节气候方面发挥着不可或缺的生态屏障作用。

十年后的1993年,吉林林业体系日趋完善,拥有17个森林工业局和4个森林经营局。彼时,其森林面积已跃居全国第七,木材产量位列第二,成为名副其实的国家木材战略储备基地。

1995年,随着“十年绿化吉林大地”等重大生态工程的推进,全省森林覆盖率突破42.3%,标志着吉林的生态建设进入了规模化和系统化的新阶段。

进入二十一世纪,吉林绿化进程进一步提速。2001年启动的“十年造林计划”,到2010年将森林覆盖率提升至43.4%。此后,这片土地上的绿色持续延展——2008年覆盖率达42.5%,排名全国第六;至2019年,提升至44.6%;最新数据显示,2024年已稳步增长至45.42%,持续位居全国前列。

董老当年极力倡导的林业规划与制度建设思想,为中国林业的法治化、科学化管理播下了珍贵的种子。今天,我国已构建起系统完备的林业法律法规体系,实现了从粗放管理到精细治理的历史性跨越,这其中,正凝聚着董必武等老一辈革命家高瞻远瞩的奠基之功。

吉林松花江乡村航拍

尤为值得一提的是,董老所倡导的“散碎林”理念,在今天已深深融入乡村振兴的血脉。如今的吉林乡村,农民们在房前屋后、道路两旁、河渠两岸见缝插绿,这些零星树木不仅美化了家园,更成为增收的“绿色银行”,生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的深刻内涵。董老关于分级负责、专人管理林业的主张,与当今全面推行的林长制在理念上有着深刻的传承关系。

更值得珍视的,是董老处理林业问题时那种统筹兼顾的系统思维。他始终从国家长远利益和人民根本福祉出发,平衡资源利用与生态保护、当前需求与永续发展。这种思想方法,对于我们今天应对复杂的生态环境挑战,走好绿色发展之路,依然是最宝贵的精神遗产。

“斩棘披荆忆老兵,大荒已变大粮屯”,这深情的诗句,正是董老与吉林林业不解情缘的最佳见证——他在林海与苍生之间,倾注了一位老革命家最质朴而深沉的绿色情怀。如今,放眼祖国大地,处处绿意盎然、山河如画,这绵延的青山绿水,正是对董老当年远见与心血最深切的告慰,也是最永恒的铭记。(作者:赵薪)

参考资料:

[1] 何凡能, 葛全胜, 戴君虎, 林珊珊. 近300 年来中国森林的变迁[J]. 地理学报, 2007, 62(1) .

[2] 吉林森林工业史编委会. 吉林森林工业史(1949-1983)[M]. 长春: 吉林文史出版社, 1985.

[3] 方城. 为故土撑起一片绿荫——董必武心系湖北林业发展[J]. 政策, 1998(3).

[4] 郑学富.山河只此青绿,是最好的告慰[N].党史信息报,2022-3-30(6).

[5] 郑学富. 董必武的绿化诗情[N/OL]. 人民网,2019-06-25 .

[6]《董必武情系中国林业》“湖北省董必武思想研究会”

图片:图虫创意