在蛟河广袤的土地上,文明的火种从未熄灭。六万年前,这里便有人类繁衍生息的痕迹,从新石器时代的石斧微光,到青铜时代的纹饰流转,再到夫余、高句丽、渤海、辽、金、元、明、清各代的炊烟袅袅,层层叠叠的历史遗存,不仅勾勒出人类活动的轨迹,更串联起一条条穿梭时空的古路,成为解码地域文明的密钥。

一、渤海古路,海东盛国的丝路回响

当渤海国以“海东盛国”之名惊艳东亚,这片土地便成了文明交流的重要枢纽。渤海人以无畏的创造力,劈开崇山峻岭的阻隔,疏通江河湖海的脉络,在陆与海之间织就了一张庞大的交通网,而驿路,正是这张网中最坚韧的丝线。蛟河,恰是渤海“丝绸之路”的重要节点,其中两条古路的故事,至今仍在山水间回荡。

(一) 契丹道,草原与山城的对话

“渤海国”的交通,可以用四通八达来形容,不但有通往中原的“朝贡道”,通往南方朝鲜半岛的“新罗道”乃至渡海前往东瀛的“日本道”,还有一条向西通往草原地带的“契丹道”。

“契丹道”的全称叫作“扶余—契丹道”。从渤海国的政治中心上京龙泉府(今黑龙江省宁安市)出发,逆牡丹江南下,然后再逆牡丹江上游支流珠尔多河拐向西北,过张广才岭,经今蛟河到达吉林市附近渤海国边境。出渤海国后,再继续西南行,经今长岭县、内蒙古通辽市、开鲁、阿鲁科尔沁旗等地,最终抵达今天的内蒙古自治区赤峰市巴林左旗一带。这里的西部、西北部与东北方是契丹人的狩猎区,而东部与东南部则属于以牧业为主、兼容农业的农牧区。南部是与中原往来的商业贸易、交通、朝贡、使聘以及文化交往的特殊区域;过潢水后则又进入老哈河流域的发达农业区。这里的农耕居民,主要是汉人、渤海人,而在“水草便畜牧”之地,则分布着许多的契丹族部落。公元918年,契丹族领袖耶律阿保机决定在此建立皇都“西楼”,用来“以国制治契丹,以汉制治汉人”。经过近二十年的建造、修葺,到了公元938年,如同其他自诩受命于天的封建王朝一样,辽太宗下诏改国号曰“大辽”,改皇都为“上京”,府曰“临潢”,是为“上京临潢府”。

这条古道是今蛟河境内发现最早的古驿路,即渤海国契丹道。

1、古渤海国。首府先后在黑龙江宁安、吉林延边一带。

2、契丹。其首府在今内蒙古赤峰市巴林左旗。

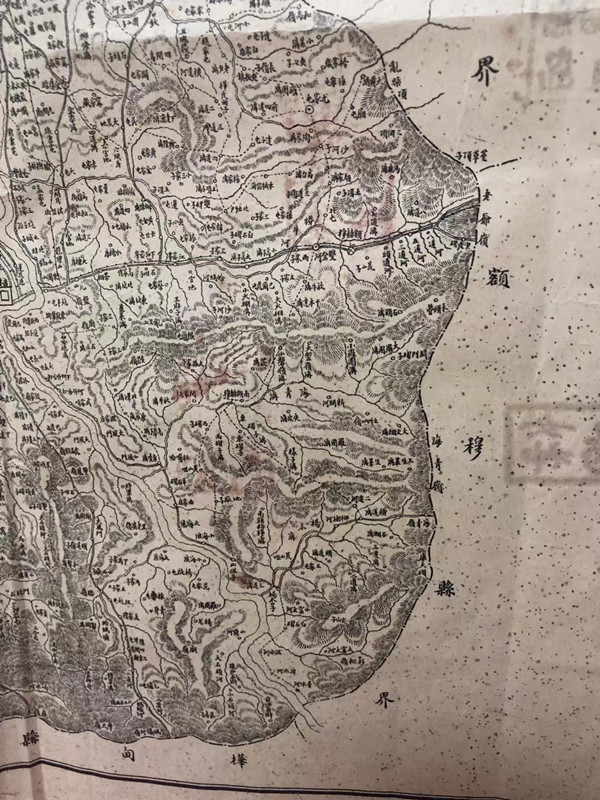

——关于渤海国契丹道路线与蛟河文物节点:渤海上京城(今黑龙江宁安市)—额穆(今敦化)—蛟河市前进古城(金)—蛟河前进乡—乌林乡春光村北山古城(金)—拉法旧站村清代驿站(清同治时期迁至新站)—拉法小砬子山城(高句丽)—拉法大甸子村三合屯古城(金)—拉法三合屯古城(辽金)—新站老爷岭村—天岗七道河驿站遗址(渤海)—吉林市—内蒙古赤峰市巴林左旗。

注:金代的前进古城、乌林乡春光村北山古城、拉法大甸子村三合屯古城虽不是渤海时期遗址,分析这些城池为辽金时期沿用渤海国契丹道,而后修建的古城池。

七道河驿站遗址

(二) 营州道,通往长安的文化纽带

若说契丹道连接着草原,那“长岭营州道”便是渤海通往唐朝心脏的纽带。它从渤海上京龙泉府出发,一路向西南,经长岭府(今桦甸苏密城)、新城(今抚顺高尔山城)、古盖牟(今沈阳附近)、安东都护府,最终抵达营州(今辽宁朝阳),再由此通往长安,全程约千五百里,见证了渤海与唐朝频繁的文化交融。

渤海国契丹道模板图

这条路上遗存,如横道子南山山城(高句丽)、上参营古城(辽金)、下参营古城(辽金),是重要的军事与交通节点。这三座古城虽在渤海时期前后相建,但却与千年古路营州道有着上下的关联。营州道从桦甸小嘎河山城而来,再东越新开岭进入敦化,这条路线与今日公路依稀重合,仿佛是历史对现实的温柔呼应。只是安史之乱与契丹、突厥的侵扰,曾多次阻断这条文化通道,让往来的脚步多了几分波折。

二、元代古路,一枚印章解锁的边陲密码

时光流转至元代,蛟河的古路又添了新的印记。这里属开元路咸平府北境,却由海西辽东道宣慰使司管辖,这种特殊的行政归属,藏在天岗镇前进村出土的一枚青铜印里——“海西辽东道宣慰使司都元帅府照磨印”。

“照磨”仅是主管文书的九品小官,但其所属的宣慰使司,却掌军民要务:上承行省政令,下传郡县,遇边陲战事还兼领都元帅府职责。

海西辽东道宣慰使司都元帅府照磨印

至元二十三年(1286年),元朝改辽东路总管府为开元路,咸平府治所设于今辽宁开原老城。彼时的蛟河,在拉法设“额伊瑚站”(今拉法旧站村),成为开元路与海兰路的分界点。驿马踏过这里的土地,载着文书与物资,在咸平府的北境划出一道连接边疆与中枢的弧线,让元代东北的治理脉络愈发清晰。

三、清代驿路,烽火与炊烟交织的民生画卷

清代,蛟河的古路迎来了最繁盛的时期。清朝统治者为巩固中央集权,在全国广设驿站,构建起高效的驿递网络,而蛟河境内的驿路,正是宁古塔(今黑龙江宁安)至吉林乌拉城(今吉林市)驿路的重要一段,向西可延伸至开原、盛京、山海关,直抵京师,被宁古塔流人称作“大站道”“进京大路”。

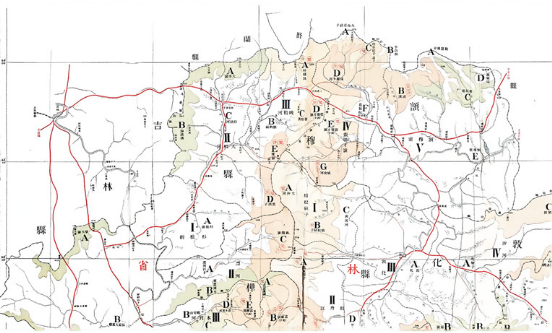

图为1912年额穆县图

图为1916年蛟河路线图

这两张民国时期的地图反映了清代驿路体系的遗存。

康熙十六年(1677年),这条驿路正式辟建,额穆(古称俄莫惠、额穆赫索罗)成为关键枢纽——从元朝的村落,到清代的驿站,再到宣统二年(1910年)设县,它始终是吉林至宁古塔、敦化、珲春古道上的明珠。

驿路之上,五座驿站如串珠般散落:

塔拉站 满语塔拉,意为山中旷野,地近塔拉泡,今吉林省敦化市雁鸣湖镇塔拉站村。明永乐五年(1407年)置塔拉卫,清代属额穆赫索罗佐领所辖。《吉林一统志》:“东路意气松,他拉(塔拉)二小站,未设笔帖式,归邻站笔帖式兼署”。“小站壮丁十五名至十名”,“大小站额设牛马亦如壮丁之数”,光绪七年(1881年)升为正站。

以塔拉站为分界,前三站宁古台、沙兰、必尔罕,分布于镜泊湖和牡丹江左岸,地势平坦,间隔大致相等,地图上呈一条直线,这是平原河谷地带驿站的特征。塔拉站及以下鄂摩和、意气松、退搏、拉法四站,视图曲线则如斗折蛇行。就是说,一过塔拉,标志着驿路进入塞齐窝集和纳穆窝集。

自塔拉站二十五里张家店(敦化市青沟子乡四海甸村),又五十五里鄂摩和站,站程八十里。

额穆站 又记作额穆赫索罗,清代史图标作鄂摩和索罗,相近汉语音译地名繁多,简化地名为额穆。今敦化市额穆镇。敦化市境有敖东城,又东南三里许有鄂多哩城。

杨宾《宿贺莫索落山中》诗:

日落万峯西,荒荒路欲迷。

依然成露宿,何必过前溪。

野火凭风力,孤群仗马嘶。

穷山鸡犬绝,莫听五更啼。

康熙二十五年(1686年),以必尔罕、昂邦多红(退团)两站距离过远,窝集路途难行,而增设一正站,鄂摩和站,及前后两个腰站,塔拉站和意气松站。乾隆元年(1736年),设额穆赫索罗佐领衙门。光绪七年(1881年),吉林将军铭安奏准,以筹办边防,文报日繁,沿驿共添加额丁六十三名,马六十三匹,牛六十三头,并塔拉、意气松两腰站升为正站,应用各款一律作正开销。

吴大澂《宿额穆站所作》诗:

岭长二十有五里,平冈一伏又一起。

首尾蟠屈如卧龙,半身隐现白云里。

自额穆站至意气松站,站程四十里。

意气松 又记作伊克苏、伊奇松、意气松,皆为满语音译,今敦化市额穆镇珠尔多河村意气松自然屯。清代地图标作伊克苏,《嘉庆重修一统志》“图依屯东八十里,有伊克苏小站”即此;有指“意气松”即落叶松者,实为望文生义之说。宁古塔旧城时期鹦哥关驿路一站,方拱乾《绝域纪略》记为“株龙”,“差卒换马之地”。珠尔多河源出洋白山,东南流入牡丹江。意气松向西,地势渐高,进入张广才岭主脉,长白山、威虎岭夹持的塞齐窝集(大窝集)。意气松迤西十八里分水岭处,有窝集口,是为窝集陉代表地望。《吉林一统志》记“东路义气松、他拉二小站,未设笔贴式,归邻站笔贴式兼署”“小站壮丁十五名至十名”。

自意气松站,六十里过塞齐窝集大岭,岭下又三里至退团站,站程八十里。

图为张广才岭驿路现貌

从意气松站至退团站要翻越张广才岭,图中是位于张广才岭前进古城附近的驿路,由于这段驿路处于原始森林保护区,加以人烟稀少,从地表依稀可见当年驿路原貌,行走在张广才岭古驿路,不禁赋《古驿行吟》:

驿路堡寨寻故迹,窝集尘埃掩古幽。

大澂杨宾留诗记,虏骑烽鼓印辙稠。

穿行拉法越退团,漫过古城意气松。

额穆停骖趋塔拉,出郊直抵宁安府。

站站相望数十里,程程递接几经秋。

劳行每遇亭茶驿,暂憩酣饮复驰辀。

古驿苔痕凝往事,踏踪访古意悠悠。

穿林绕径追前迹,恍遇羁人慰客愁。

注:驿路堡寨指前进古城;窝集指塞齐窝集(张广才岭)

退团站 元朝为禅春站,明朝改称善出站,永乐六年(1408年)在其附近设秃河卫,清朝称退团站,今吉林省蛟河市前进乡。

根据《吉林驿站》,清光绪三十二年(1906年)十月“退抟关于贡山界址事宜的呈文”记载“窃查职站例应松塔贡山,向在额勒河北沟、罗圈沟、平底沟燕尾沟等处捕打。二十六年间,以民人吴云亭等联名呈恳包领退、拉两站大段闲荒,原呈内业已叙明,内除贡山、旗民丁地、津贴场之外,余甘务价承领。”

图为位于蛟河市前进乡的退团驿站旧址

杨宾《自拉发至退屯》诗:

穷发谁怜万里身,萧萧尽日逐车尘。

山过拉发多松栝,路道窝稽有鬼神。

日暮风生闻虎啸,天寒积雪少人行。

凄凉不敢回头望,恐为乡关泪满巾。

自退团站至拉法站,站程六十三里。

拉法站 元朝为阿忽站,明永乐四年(1406年)在此设吾也吾卫,《满洲源流考》称额伊虎卫,清朝称拉法(喇伐)《盛京通志》称额音楚站,位于今拉法街旧站屯。清同治四年(1865年),拉法驿站迁于新站镇(现大利村附近),这一举措也更改了千年古路渤海国契丹道的走向,并重新建了驿站,故称此地为拉法新站(即新的拉法驿站),后简称为新站。

根据《吉林驿站》,清光绪三十二年十月,“拉法关于贡山界址事宜的呈文”记载,“窃职站奉礼不叙外,案查职站迤北原高贡山,名曰东西土山、松棚会、牛心顶子、威虎岭、青梁子等处,均系连脉接连树株,北以威虎岭与乌拉毗连。自嘉庆十二年设立界碑,得于道光十八年由省派员凌海等,照以旧基挖立边壕,添设封堆,奉文交站看管在案。”

图为清代“厢兰旗拉法旧站法尔哈达”印

该印为木质,呈长方形,长6.7、宽3.8、厚3厘米。完好无损。印面为楷书汉字米文,横读“厢兰旗”三字在上,竖读“拉法旧站法尔哈达”八字在下,左右各四字。印背正中阴刻“上”字,以标识倒正。这是拉法驿站所使用过的木印。

图为位于蛟河市拉法街旧站村的拉法驿站旧址

额黑木站 又作厄黑木、额赫穆,清代历史地图标作额赫茂;今吉林省蛟河市天岗镇。“额赫木”,意为“混水”。

此站自出吉林府站至今天岗两家子、双岔河、额赫穆、窝集口、头道河、三道河、五道河、八道河,穿过纳穆窝集(老爷岭)、老爷岭村至拉法站。

《柳边纪略》(铅印本)记述,“宁古塔将军所辖二十二站:曰叶赫站、黑尔苏阿尔滩、额木尔站、一把淡站、苏瓦盐站、依尔门站、叟登站、尼什哈站、额黑木站(今天岗)、额伊虎站(今拉法)、柁伊屯站(今前进)、鄂木合说罗站、毕尔汉毕喇站、沙盐站、宁古塔驿、吉林城、锦州、俄佛罗站、发忒哈边界、蒙滚河、孙查包速素舍里村、白都讷村。”

图为清代吉林府地图中额赫穆站

往昔的驿站在历史长河中早已冲刷流失,贯通的驿路也在错综的交通道路中覆盖了痕迹,清代驿道的开辟,驿站的建立,加强了额穆县同周边市县的交流与往来,促进了地方经济、农业及文化教育事业的发展,增强了各民族间的交流融合。(作者:于永斌)