1400年间,好太王碑长期处于清朝的封禁政策区域内,偏居于辽东古高句丽丸都山城、鸭绿江边。林木遮蔽,藤蒿缠绕,苔藓封蚀,无人问津,直至1877年夏,被关月山发现,其重要性在之后的百年间日益显现,并引发了持续而深远的影响。

吉林省集安市高句丽丸都山城遗迹 来源/图虫创意

唐宋以降,二王遗风,南派帖学独领风骚。从清代乾嘉始,北方魏碑墓志、造像、摩崖等艺术品相继出现,给沉寂数百年的书坛送去了一股强劲清新之风。尤其是在晚清民国社会转型的文化大背景之下,中国书法经过困惑与迷惘、回归与维新,痛苦与彷徨的千回百转、上下求索,呈现给人们面前的是一个北碑的世界。书虽旧艺,其命惟新,碑学的兴起,预示着一个新的书法潮流的到来。

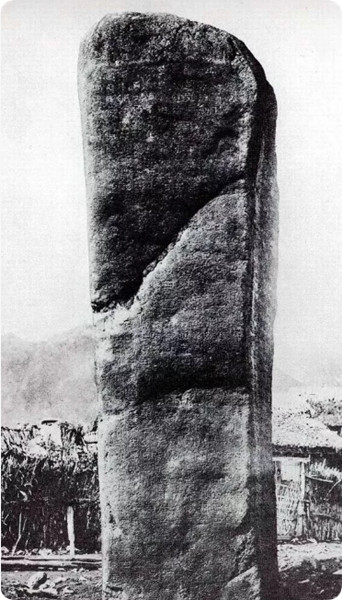

集安好太王碑原貌

清代学者阮元战略性提出:振俗书,继绝学,兴古法。1849年作《南北书派论》和《北碑南帖论》。包世臣亦积极响应,探寻碑派书法技巧,在理性上加以阐发,提出以笔法为核心,全面论述碑学,1855年作《艺舟双楫》。康有为慧眼独具,从美学的高度洞悉北碑的艺术魅力,极力推崇北朝碑版,1889年作《广艺舟双楫》。当时习碑者日众,就在这个时候,沉睡千年的好太王碑在人迹罕至的长白山荒烟蔓草中被人发现,为碑学一派注入了新的生机,一时形成收藏、鉴赏、考释《好太王碑》的热潮。近代著名学者和训诂金石大家吴大澂、罗振玉、叶昌炽、杨守敬等均有著述,当代地域专家学者王建群及耿铁华对好太王碑亦有专门论著。

好太王碑与东晋的文化风云

据罗振玉考据,好太王碑立碑时间应为414年,当时为我国东晋义熙十年。好太王(374年-412年),又称广开土大王,名高谈德,是高句丽第十九代君主,391年至412年在位。

高句丽是西汉到隋唐时期东北地区出现的一个具有着重要影响的边疆民族政权。公元前37年,由夫余人朱蒙在玄菟郡高句丽县辖区内建立政权,史称高句丽。高句丽鼎盛时期其势力范围包括吉林东南部、辽河以东和朝鲜半岛北部。公元668年,被唐王朝联合朝鲜半岛东南部的新罗所灭,在历史上持续了705年之久。

好太王统治高句丽时期,高句丽号称“国富民殷、五谷丰熟”“威武振披四海”,先后取得征伐百济、扶余及多次击败倭寇的胜利。其一生攻取64城、1400多个村庄,可谓战功赫赫,文治武功。东晋义熙八年(412年),好太王薨,其子长寿王即位,为纪念父亲开疆拓土的功绩,将好太王谥为“国冈上广开土境平安好太王”,并于义熙十年(414年),在好太王陵东200米处竖起了巨大的《高句丽广开土境平安好太王碑》,人称“好太王碑”。

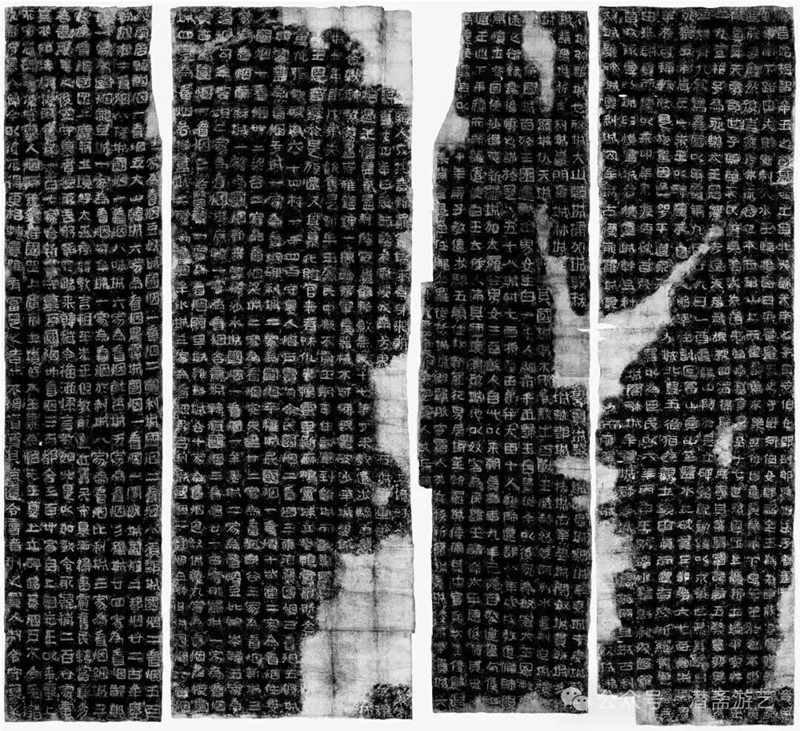

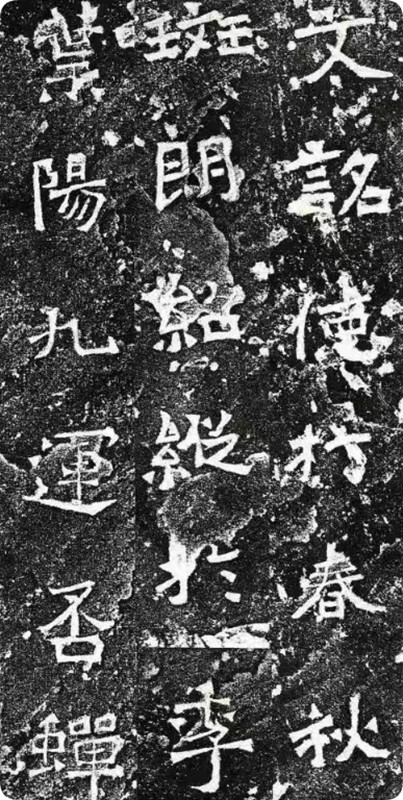

好太王碑原文展示

长寿王立好太王碑之时,应为高句丽最为鼎盛的时期。而与其同时代的一片天空下的东晋政治则最为黑暗:政治派系林立,政出多门;司马共天下,存世103年。东晋共有11个皇帝,第10位皇帝晋安帝在位22年,37岁薨,其皇后为王義之的孙女、王献之的女儿王神爱。义熙八年(412年),王神爱崩于徽音殿,年29岁,谥号“安僖皇后”。虽然东晋偏安江左,在政治上分崩离析、国势不振,然而在文学艺术上却光彩夺目。这一时期的文化名人,书法有卫夫人、王羲之、王献之、羊欣;绘画有顾恺之、戴逵;文学家有陆机、陶渊明;道家有葛洪;佛家有道安、法显、鸠摩罗什等等。这些名人宛若中华文化星空中的璀璨明星,光耀百代,闪烁千秋。

南北二碑的历史巧合

好太王碑刻于东晋晋安帝义熙十年(414年),爨(cuàn)宝子碑刻于东晋义熙元年(405年),比好太王碑早立10年。二碑在中国书法史上可谓举足轻重,并世无二。

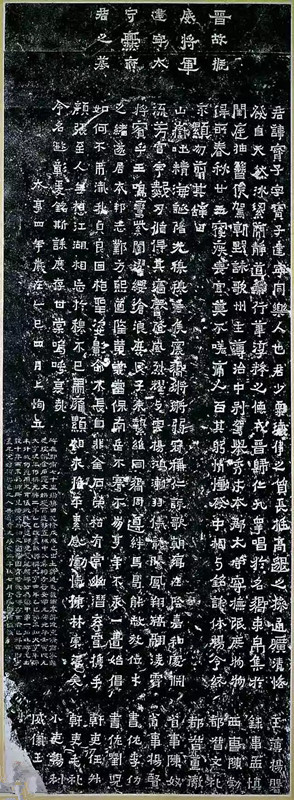

爨宝子碑

《爨宝子碑》全称为“晋故振威将军建宁太守爨府君墓碑”,于清乾隆四十三年(1778年)在云南曲靖出土,当时并未引起人们的重视,后来被一乡民用作压豆腐的石板。清咸丰二年(1852年),曲靖知府邓尔恒发现豆腐上有字迹,大为惊异,急忙派人找到卖豆腐之人,将碑石运回府中,后置于城中武侯祠。当时,正是碑学大兴而帖学告退的时代。此碑横空出世,其怪诞的用笔,随意的结体所表现出的古朴味道,立刻引起人们极大的兴趣,被视为书法作品中的奇珍异宝,阮元称它为“滇中第一石”,康有为评其“端朴若古佛之容”“朴厚古茂,奇姿百出”。

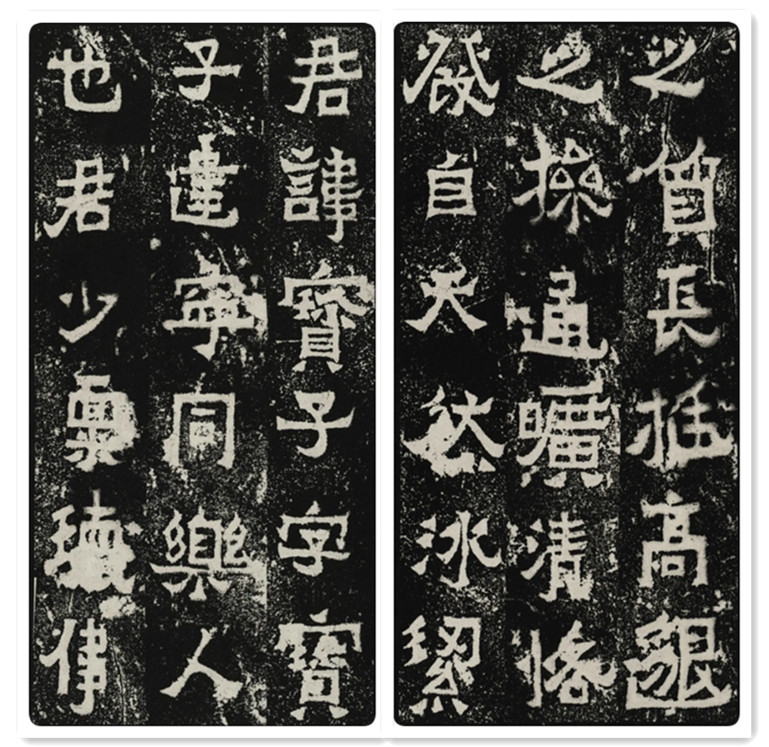

爨宝子碑文(局部)

爨宝子碑正文楷书计13行,每行30字,后列官职题名13行,每行4字。书法特点在于隶楷之间,用笔结体与《中岳嵩高灵庙碑》极相似,体现了隶书向楷书过渡的一种风格。清道光七年(1827年),阮元发现在曲靖的另一重要碑刻,即南朝458年所刻的《爨龙颜碑》,它与《爨宝子碑》被后人并称为“大爨”和“小爨”。

爨龙颜碑文(局部)

《好太王碑》又称《高句丽广开土境平安好太王碑》,于清光绪三年(1877年),被县衙小吏关月山在荒山蔓野间发现,后拓本传入京师,引起轰动。金石学家争相购求,一时形成收藏、鉴赏、考释之热潮。近代著名学者和训诂金石家杨守敬、吴大澂、王国维、罗振玉、叶昌炽等对之均有著述。

好太王碑由一整块天然的方柱形火山石修琢而成,整个造型如一块巨大的石柱。远远看去,如天上飞来的陨石,虽经千年,依然傲立世间。碑高6.39米,四面环刻碑文,现存1590字左右。碑文记述了高句丽起源和建国的神话传说、好太王一生东征西讨的武功,以及守墓烟户的摊派情况和制度。碑文为方严厚重的隶书,也保留部分篆书和楷书,其书风与同时期中原的东晋隶书相仿,是碑刻书法艺术宝库中不可多得的珍品。清郑文焯在《永乐太王碑译文纂考》中称此碑为“八分书”,荣禧在《高句丽和乐太王墓碑谰言》中称其“篆隶相羼,兼多省文,古朴可喜,极似魏碑,而书法过之,恂足珍矣”。

两晋当时,禁止碑刻墓志,铭刻墓志多藏于墓内。惟有云南《爨宝子碑》和吉林《好太王碑》南北呼应,书法皆在楷隶之间,然两碑却风格迥异:《爨宝子碑》夸张变形,奇趣横生;《好太王碑》朴拙雄浑,深藏不露。同一时代的南北二碑,构成了中国书法史上的并蒂奇花。

好太王碑的历史定位

北碑世称魏碑,是公元500年前后出现的书体,其字体属楷书范畴,行笔迅起急收,点画峻利,转折处多以侧锋取势,形成内圆外方,钩趯(yuè)力送,撇捺重顿之势,结构疏密自然、纵横倚斜、错落有致,代表着中国书法史上一个极其重要的美学流派。

好太王碑 来源/图虫创意

好太王碑刻于414年,其书风与同时期中原的东晋隶书相仿,书体则似介于隶、楷之间,既无蚕头雁尾,也无波磔,线条质朴厚重,自然无华。乍看平平淡淡,无做作修饰,提按变化不大,字形方正饱满,实则笔画撑满字格,张力十足,撇捺内敛,中宫疏朗。外似方头方脑、憨态可掬,内质平淡中和、不事逞强。因刻在凹凸不平的天然石上,随势著笔、因势而就,既给人以苍茫浑厚、端庄严谨的摩崖书法之感,又给人一种灵动活泼的刻石趣味。

好太王碑碑文特点为“体匀笔圆者似篆,势宽划短者似隶,方正笔展者似楷,简约自由者似草”。清代伊秉绶作隶书,似与《好太王碑》暗合,他不追求用笔的变化,而极重视经营结构的安排。他写的隶书,横线竖线粗细几乎相等,但在布白上稍加巧妙错位,就形成了一种令人耳目一新的视觉效果。

好太王碑 来源/图虫创意

当代书法大家欧阳中石在其编著的《书法讲义》上对《好太王碑》评价道:“清光绪间在吉林集安县出土。碑高二丈余。为高句丽英主广开太王之巨碑。好太王名淡德,十八岁即位,称永乐大王。四面环刻,刻于广开大王薨后三年(公元414年)。碑颂王之功绩,且录其守墓烟户。碑文中记助新罗与日本开战端之事,书为古隶。共四十四行,行四十一字。书法方整纯厚,遒古朴茂,体在隶楷之间,并多含篆书遗意,甚古雅可赏。”(作者:张铭)

参考文献:

①王健群著《好太王碑研究》

②耿铁华著《好太王碑新考》

③马国权著《爨宝子碑》研究

④欧阳中石著《书法讲义》

⑤朱仁夫著《中国现代书法史》

⑥秦维国著《好太王碑书法》

⑦耿铁华编《高句丽研究》