1945年9月8日下午5时,一架苏式飞机缓缓降落在长春机场。一位身着苏军制服、佩戴中校军衔、神情刚毅的军人稳步走下舷梯。他就是东北抗日联军创建人和领导人之一,曾与杨靖宇、赵尚志、李兆麟并肩作战的抗日名将周保中。

这一刻,他等了太久。

就在一个多月前,当苏军坦克还在边境集结时,周保中已派遣290名抗联先遣队员空降东北执行侦察任务。8月初,随着苏军“八月暴风”行动的大炮轰鸣,一批批抗联战士陆续回国参战。从那时起,周保中的心,就早随战友们飞越国境,回到了魂牵梦萦的故土。

十四年浴血奋战,这位从苍山洱海走出的白族将领,不仅是令敌人闻风丧胆的“铁狮将军”,更是以卓越政治智慧和钢铁信念维系抗联命脉的战略支柱。在最黑暗的岁月里,他苦心孤诣守护着抗联最后的火种,让希望的微光在凛冬中始终长明。

1945年夏,这簇火种终于燃成曙光,照亮了一个民族的浴火重生。

周保中(1902-1964)

淬炼:从滇军精英到抗联统帅

1902年2月,云南大理湾桥村,一个白族奚姓农家迎来了家里的第二个孩子,取名李元。谁也不会想到,当年那个小小的婴孩儿,将在日后中国最艰危的岁月里,铸就一段几乎无法复制的传奇。

15岁时,奚李元怀揣“富国强兵、从军出头”的理想投身滇军,在“靖国护法”的硝烟中,从一名普通士兵起步,凭着过人胆识与军事天赋,从中士、上士一路晋升至少尉排长、中尉代理连长。1923年,他迎来人生重要转折——被选送入曾培养出朱德、叶剑英等名帅的云南陆军讲武堂进行深造。这段学习时光,为他未来的戎马生涯打下了坚实基础。

北伐战争中,时任国民革命军第六军十八师五十六团参谋长的奚李元展现出卓越的指挥才能。他屡建奇功,相继晋升少校副团长、代理团长。1927年3月,在奇袭南京雨花台一役中,他指挥若定,一战成名,“铁狮将军”的威号从此传遍全军。

北伐战争时期的周保中(左)

就在军旅生涯如日中天之时,“四一二”反革命政变的血浪席卷全国。面对白色恐怖,奚李元作出了人生最重要的抉择——加入中国共产党。即便在国民党军中从事秘密工作的危险环境下,他依然凭借卓越战功于同年12月升任为十八师少将副师长。

1928年11月,中共中央选派奚李元赴苏联学习。临行前,周恩来为他准备了一张署名“周保中”的护照,从此,这个名字便一直伴随着他,也成了他一生的写照——我以我名捍山河。

在莫斯科,周保中取名托维尔,与化名尤赫洛夫的叶剑英同窗共读,系统学习现代军事理论与革命思想。

1931年,“九一八”事变震动全国。东北沦陷的消息传来,周保中临危受命,远赴硝烟弥漫的东北战场,出任中共满洲省委委员、军委书记。

战略:灵活务实的“抗联三杰”之一

丰富的军事资历,让周保中起步便站在很高的战略层面。1932年夏秋之交,东北义勇军风起云涌,他被推举为李杜自卫军、丁超护路军、王德林抗日救国军等多支义勇军的联合总参谋长。同年8月,他出任救国军前方总指挥部参谋长,在白山黑水间开始了抗日生涯。

他不仅是一位出色的军事指挥员,更是一位慧眼识才的“伯乐”。周保中深知凝聚各方力量一致抗日的重要性,他既善于在原义勇军中发掘骨干,将柴世荣旅、傅显明团等部队成功整合,改编为党直接领导下的抗日武装;又注重培养坚定的革命者,发掘了“镜泊英雄”陈翰章、开国少将王效明、李荆璞,以及后来的朝鲜人民军总参谋长姜信泰等一批抗日名将。

1937年,周保中已成长为抗联第二路军总指挥。他领导的吉东抗日武装,与南满杨靖宇的第一路军、北满赵尚志的抗联部队,形成了互为掎角的“品”字形战略格局,共同构成了东北抗联鼎足而立的“三驾马车”。

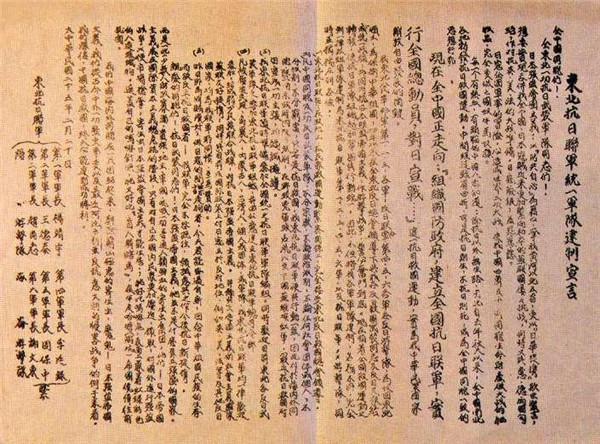

《东北抗日联军统一军队建制宣言》

在军事指挥艺术上,周保中与杨靖宇、赵尚志各具特色,这种差异在抗联不同阶段分别扮演了关键角色。杨靖宇善打巧仗硬仗,常以少胜多,其英勇令敌胆寒;赵尚志以凶猛强悍著称,被战友形容为“一头雄狮”。相比之下,周保中的风格更显灵活务实。他在指挥第五军及后来的第二路军时,提出了著名的“四不打”原则:情况不明不打、准备不好不打、不赢不打、硬仗不打。这一原则看似保守,实则是基于敌强我弱现实的深谋远虑。

1938年11月的莲花泡突围战,堪称周保中军事思想的典范之作。那一年,敌人调集2.5万日军和1万多伪军,妄图将吉东、北满抗联主力“围歼”于三江地区。为了粉碎敌人计划,第二路军总部决定第四、五军主力西征。面对日军围剿,周保中率八十余官兵不是选择硬拼,而是依托事先构筑的密营体系,克服饥饿、寒冷、伤病、缺乏武器弹药等困难,在极端困苦的环境中坚守十八个昼夜。待敌军撤退时,他果断指挥部队尾随追击,一举缴获急需给养。这种“隐忍待机、后发制人”的战术,淋漓尽致地展现了他作为战略家的远见与定力。

铁血:刮骨拖肠的真英雄

战场上的周保中将军,处处可见“铁血”两个字。在枪林弹雨中,他多次身负重伤,却仍坚持带伤指挥作战,以血肉之躯诠释了什么是“铁狮”之魂。

1932年10月,刚出任救国军前方总指挥的周保中,率部猛攻宁安。冲锋途中,他左腿中弹,子弹深嵌骨缝。军情如火,他只作简单包扎,便拖着伤腿继续指挥。17天后,伤口未愈的他又指挥了第三次宁安战役,不仅全歼守敌、击毙日军指挥官小笠少佐,更缴获大批军火物资。

战后,在宁安县卧龙河子的一处窝棚里,面对缺医少药的困境,周保中上演了一幕堪比关云长刮骨疗毒的壮举——在没有麻药的情况下,他令人用刀剖开皮肉,硬生生从骨头间剜出弹头;为防止感染,又一刀刀刮去周围腐肉。

1934年9月20日的宁安平安镇战斗,周保中腹部中弹,肠子流出体外。据其警卫员刘义权回忆,将军令人用鸡皮暂时覆盖伤口,自己躺在担架上,坚持指挥直到战斗胜利。

战斗在密林中的东北抗联第二路军将士

日军对这位“铁狮将军”恨之入骨,悬赏“一两黄金买周保中一两肉”。1937年冬,敌人动用13架飞机轮番轰炸,近万地面部队进行“篦梳式”搜山,水上巡逻艇严密封锁江面,特务更企图混入内部行刺。面对天罗地网,周保中率领部队与敌周旋三十三天,最终奇迹般脱险。

次年,因奸细告密,周保中在行进途中遭伪靖安军伏击。危急时刻,他机警识破陷阱,在副官陶雨峰冒死掩护下,高呼“我们的人马到了”震慑敌军,最终趁乱杀出重围。

据2001年的一份报告统计,周保中将军在革命生涯中先后负伤五次,仅在东北抗日游击战争中就负伤三次,其中重伤两次,全身伤痕达十一处之多。

砥柱:抗联体系的“承重墙”

在东北抗联最危急的存亡之秋,周保中将军展现出他最为可贵的历史价值——以惊人的意志与智慧,维系着濒临崩溃的抗联体系。

1939年是抗联斗争由盛转衰的转折之年、炼狱之年和抉择之年。这一年里,关东军实施了规模更大、更为系统和残酷的“治安肃正”计划。他们调动了数十万兵力,对抗联部队进行 “篦梳式”“讨伐” 。

面对危局,周保中展现出卓越的组织才能。即使在最艰难的行军途中,他依然坚持召开党委会议,健全党组织,将思想政治工作视为生命线。他亲自编写政治教材和识字课本,在战火纷飞中为战士们传授文化知识与革命理论。

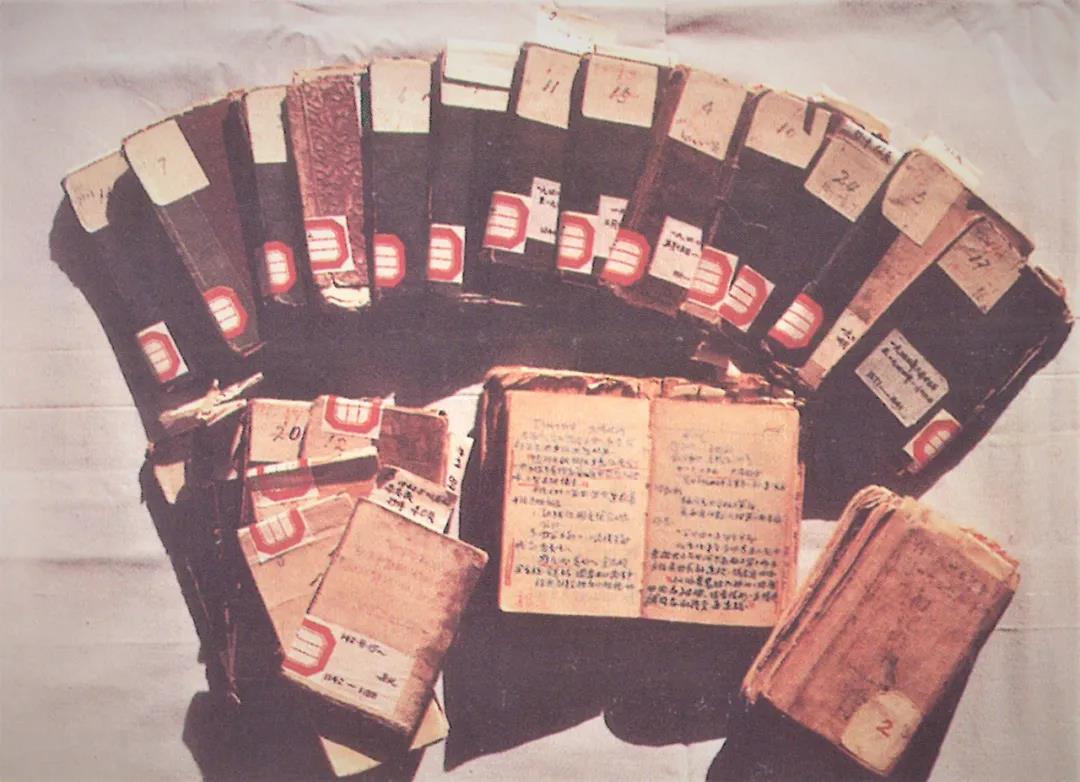

周保中抗日游击日记

1939年3月,面对部分高级将领动摇投敌的严峻考验,周保中果断主持召开吉东省委扩大会议,处决叛徒,粉碎敌人的政治诱降阴谋。他在会上强调:“革命气节是革命者的第二生命”,以坚定的政治立场稳定了军心。

至1939年底,抗联各部相继遭受重创:杨靖宇的第一路军损失惨重,赵尚志被错误开除党籍后处境艰难,各部队联系中断,士气跌入谷底。

至暗时刻,周保中和他领导的第二路军成为了支撑抗联存续的“承重墙”,他领导的吉东党组织成为收容和重整各路零散部队的核心。许多从第一、第三路军突围出来的将士,最终都汇聚到他的麾下。至1940年,面对抗联原有体系难以为继的现实,周保中作出了退入苏联境内的战略决策——这种在绝境中依然坚守的韧性,让周保中成为抗联历史上不可或缺的“维系者”,在最黑暗的岁月里守住了最后一线希望之光。

周保中(前排右四)与战友在一起

后来,周保中将军在回应毛泽东主席关于“如果当年抗联不去苏联会怎样”的提问时,沉思后认真地回答:“可能连一个人也不剩了。”

重生:从野营训练到凯旋归来

持续十四年的东北抗日,是一场超越人类极限的生存考验。在这场旷日持久的苦战鏖战中,抗联将士的生存比例达到了惊人的40:1——每40名战士中仅有1人坚持到胜利。在这惨烈的背景下,周保中作为唯一坚持到最后的抗联最高领导人,他的幸存绝非偶然,而是其卓越的战略智慧与独特领导艺术的必然结果。

据史料记载,至1940年,绝大多数抗联将士已血洒疆场,能够突破重围进入苏联境内的不足1200人。这些仅存的百战老兵,是抗联的最后一点血脉,如何继续将抗联大旗打下去,是摆在周保中面前最迫切的任务。

苏联整训期间,周保中展现出卓越的国际视野与整军智慧。他积极与苏方协调,主导组建了东北抗日联军教导旅(苏军番号为“苏联远东红旗军第88独立步兵旅”),并亲任旅长,全旅人数1000余人。

1940年冬,周保中(左四)与苏联远东军合影

在1941年的跳伞训练中,面对官兵们的恐惧心理,腿部带着旧伤年近40的周保中第一个跃出机舱。在第六次跳伞时,他更遭遇了主备伞缠绕的险情,在距地仅400米的危急关头,他果断割断备用伞绳才算化险为夷。这种身先士卒的勇气,极大鼓舞了全军士气。

在他的严格要求和系统训练下,这支身经百战的队伍在数年间实现了质的飞跃。官兵们不仅人人精通跳伞、攀登、游泳、滑雪等特种作战技能,绝大多数人还掌握了电台通信、战场测绘、爆破作业等专业军事技术。这支兼具实战经验与系统训练的劲旅,堪称中国现代特种部队的雏形,该旅的每一位战士都是经过千锤百炼、能够以一当十的“兵王”。

1943年10月5日,东北抗日联军教导旅摄于野战演习后(前排左四为周保中)

1945年7、8月间,终于迎来了大反攻。周保中指挥教导旅派出290名精英,组成20余支特战分队,空降东北各战略要地,直插关东军心脏,为苏军提供最关键的情报支持和战术配合;随后,教导旅又派约340名抗联精英为苏军之后的雷霆攻势担任向导。据周保中日记记载,这些先期投入战斗的700余名骨干战后仅有362人生还——他们是光复东北当之无愧的先驱。

丰碑:永不熄灭的长明灯

周保中将军不仅是叱咤风云的“铁狮”,更是治军严谨的“儒将”。在领导东北抗联的艰苦岁月里,他始终将纪律建设和思想教育视为部队生存发展的根本。他指出:“军纪为军队的命脉,赏罚分明,功过不乱。”在他眼中,革命的军事纪律是凝聚工农武装、实现战斗目标的根本保障。

1946年8月,吉林军区司令员周保中(中)与战友姜信泰(左)、金光侠(右)摄于延吉市吉林军区司令部

在战火纷飞的间隙,周保中从未放松对将士们的教育培养。宿营地的篝火旁,行军途的树荫下,都是他的课堂。他亲自教警卫员识字,为战士们讲解战术,在没有现成教材的情况下,他伏案疾书,编写出一本本凝聚心血的教学材料。这些珍贵的读本,成为了抗联官兵在精神荒漠中最重要的食粮。

在致部下的书信中,他谆谆教诲:“提高军事纪律,不可习惯成自然……务必养成每个人深明救国抗日大义,有为民族国家牺牲的精神。”这份对理想信念的坚守,贯穿了他的一生。

1945年11月4日,毛主席在为党中央起草的《增兵东北之部署》电文中,手书赞誉周保中为“义勇军领袖”,并任命其为东北人民自治军副司令。1949年5月10日和同年9月,毛主席在北京两次接见周保中,开场白都是:“我们的民族英雄来了。”

1950年,周保中时隔20多年重回云南家乡,这一次,他终于彻底脱下戎装,参与到家乡的建设当中。

1955年,周保中将军荣获一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章

1959年,一位访客在病榻前见到周保中时,这样描述:“看见他高大身躯头顶的短发竖立着,我的脑海中立刻浮现出‘顶天立地’四个字。”尽管面容消瘦,双颊泛着病态的红晕,他仍强撑病体,与抗联老战友们追忆那些长眠在白山黑水间的英烈。

生命的最后时光里,他最为牵挂的依然是抗联历史的整理工作,为后人留下了十余万字的珍贵记录。1964年2月22日,这位62岁的抗日英雄在北京溘然长逝。

回望周保中的一生,他与杨靖宇、赵尚志共同铸就了东北抗联的精神丰碑。杨靖宇是抗联的灵魂,以壮烈牺牲铸就不朽;赵尚志是抗联的利剑,以无畏血性震慑敌胆;而周保中,则是抗联的基石,以坚韧智慧守护火种。他是在东北最漫长的黑夜里,那盏始终不曾熄灭的长明灯。(作者:赵薪)

参考资料:

1. 张永珍. 解放战争时期的周保中[EB/OL]. (2021-09-13). 吉林省档案信息网.

2. 周伟. 怀念我的父亲周保中[EB/OL]. (2024-01-24).中共云南党史网.

3. 周保中. 周保中文选[M]. 北京: 解放军出版社, 2014.

4. 孙铭阳. 周保中:一身铁骨守山河[N]. 黑龙江日报, 2025-08-20.

5. 董新英, 李杨. “值钱”的周保中:一两黄金一两肉[N]. 黑龙江日报, 2015-08-11.

6. 王瑶. 白族将军周保中:戎马一生践行真理与梦想——访东北抗联将领周保中之女周伟[EB/OL]. (2015-06-03). 新华社.

7. 萨苏. 鲜为人知的抗联女兵[N]. 解放军报, 2015-04-17.

8. 周保中与苏联远东军区第88独立步兵旅[EB/OL]. (2015-11-12). 南方网.

本期编辑:曹淑杰