在长春的文脉长河中,能称“大先生”者,未必生于斯,但必以心血馈养斯土;未必长居斯,但必以风骨照亮斯地。萧军与长春结下近八载羁绊,以笔墨为刃守家国,以赤诚之心传文脉,这份与城市相融的赤诚与担当,让他成为长春文脉里不可磨灭的印记。他的精神,更是一座城市文脉赓续的源头活水。

少年负笈春城 文脉初植沃土

1917年,10岁的萧军随父亲来到长春,顺利考入吉长道立商埠小学。彼时的长春,虽还未褪去旧时光的厚重,却有着独特的烟火气,街头商号幌子迎风招展,茶馆里的说书人将东北侠义故事娓娓道来,伊通河畔的炊烟与田垄间的麦香,都深深印在了少年的脑海里。

在校园中,萧军幸遇启蒙恩师赵荫棠。赵先生不循刻板教学,课上教他品读经史子集,课下常带着他穿梭在街头旧书摊,为他讲解《史记》里的家国担当,剖析《水浒传》中的侠肝义胆。受恩师影响,萧军彻底迷上了读书,常常把为数不多的零花钱都用来换旧书,夜里就着昏暗的油灯,一读便是深夜。

课余闲暇时,他总爱约上同窗到伊通河畔闲逛,听船工哼着粗犷的东北小调,看渔民伴着落日撒网捕鱼,这些最鲜活的市井百态、最淳朴的乡土风情,都成了他日后创作里最生动的素材。他在长春的小学时光虽只有短短三年,却为文学之路筑牢根基,多年后忆起这段岁月,他仍感慨:“长春的书、长春的人,给了我最初的文学底气。”

烽火执笔为刃 呐喊响彻长天

1931年九一八事变后,长春沦陷于日寇铁蹄之下,萧军毅然重返这座给他启蒙的城市,以“三郎”为笔名,入职《大同报》副刊。彼时报社被日寇严密管控,每一篇刊发的文章都要历经严苛审查,可萧军从没想过妥协,执意要在舆论夹缝中,发出抗日救亡的呐喊。

在这里,他结识了方未艾、金剑啸两位知己,三人志同道合,下班后总聚在小酒馆,痛斥日寇的残暴暴行,合计着用文字唤醒沉睡的民众。在方未艾协助下,萧军创办文艺副刊《夜哨》,专门刊发进步青年的抗日作品。他亲笔写下《文学与天才》《一封公开的信》等文章,直言“文艺是被压迫者的呼声”,大胆批判粉饰太平的御用文人,这些文字如利刃,划破了沦陷区的死寂。

1934年,杨靖宇领导磐石游击队抗日的事迹传到长春,萧军深受触动。他白天在报社假意应付审查,夜里就在狭小出租屋奋笔疾书,创作抗战题材小说《八月的乡村》。为躲避日寇搜查,他将手稿藏在茶叶筒中,随身携带、小心翼翼。手稿完成后,在金剑啸的掩护下,他带着稿子辗转青岛、上海,最终得鲁迅作序,这部作品成功列入“奴隶丛书”出版,让全国人民都看到了东北百姓宁死不屈的抗争精神。

文坛双璧相知 风雨同舟共济

1932年,萧军在哈尔滨结识萧红,二人因文学结缘,在患难中结为眷侣。彼时萧红刚摆脱被未婚夫抛弃的困境,身怀六甲又身陷窘境,萧军的出现,给了她绝境中的温暖与希望。二人相互欣赏彼此的才华,更契合彼此的家国情怀,很快便相伴相守,在哈尔滨的简陋小屋中,一同为文学理想拼搏。

萧红萧军合影

1933年,二人合著的小说集《跋涉》正式出版,收录萧军《桃色的线》与萧红《王阿嫂的死》等经典篇目。作品里满是对东北大地的眷恋、对底层民众的同情,虽装帧简朴,却在文坛激起千层浪。不过在那个年代,日伪在东北实施严酷的文化专制,进步文人与抗日活动被严厉镇压,毫无自由创作与发声空间。因作品饱含抗日思想,很快便被日寇列为禁书,这也成了二人被迫离开东北的直接原因。

需一提的是,萧红一生从未到过长春,二人的相守时光,多是在哈尔滨、青岛、上海等地。在哈尔滨商市街的小屋中,他们曾一起接待各地文友,即便日子清贫,也会拿出仅有的粮食招待来客;在上海的岁月里,二人同受鲁迅提携,在文坛站稳脚跟,可生活的窘迫与性格的差异,终究让这段感情走到尽头。1938年,二人在西安平静分手,萧军晚年回忆起这段过往,满是唏嘘,他耗费数年整理萧红书信并为其作注,字里行间,皆是对这位文坛知己的惦念与惋惜。

危时肝胆相照 纸上风雷交响

萧军与鲁迅先生的师生之情,则是另外一段文坛佳话。

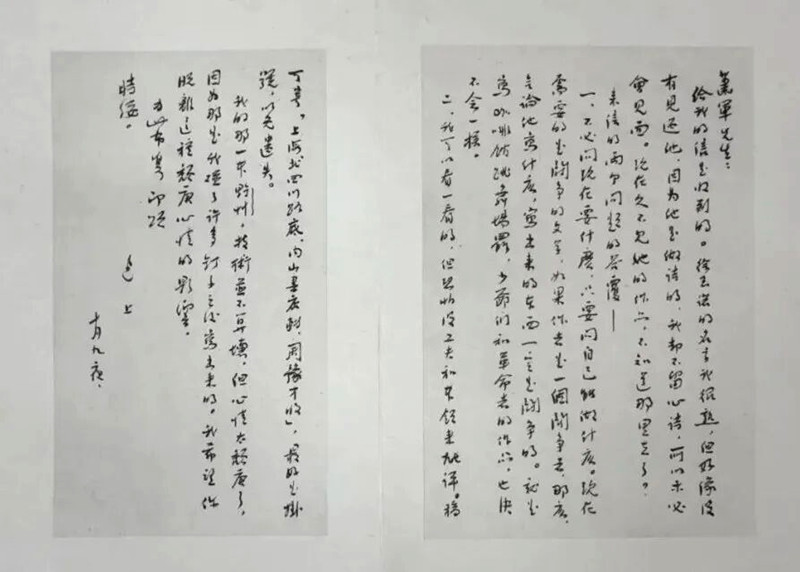

1934年,在完成了《八月的乡村》之后,萧军并不确定自己所选的题材是否与革命文学运动的主流合拍,便怀着忐忑的心情,给鲁迅先生写了第一封信。对于这个素未谋面的青年人,鲁迅先生在回信中予以了诚挚的指导:“不必问现在要什么,只要问自己能做什么。现在需要的是斗争的文字,如果作者是一个斗争者,那么,无论他写什么,写出来的东西一定是斗争的……”

鲁迅先生给萧军的回信

当萧军与萧红被迫逃离东北、来到上海之后,1934年11月30日,萧军、萧红在内山书店见到了神交已久的鲁迅先生,并在附近的一家咖啡店交谈良久。由于萧军在之前的通信中把自己和萧红在上海的困境告诉了鲁迅,临走时,鲁迅掏出了20元钱,交给了他们,还另给了乘车的零钱。这令萧军和萧红感动不已。

最让萧军难以忘怀的是,鲁迅还帮助他们修改了《八月的乡村》与《生死场》,为了修改这些稿件,鲁迅常常忙到夜深人静。

1936年10月19日,鲁迅先生在上海病逝。萧军作为先生极为器重的后辈,连夜赶往上海守灵,三日三夜寸步不离灵柩。10月22日鲁迅出殡当天,萧军是16位抬棺人之一,与巴金、胡风等文坛同道一道,亲手抬着覆盖“民族魂”大旗的灵柩前往万国公墓。沿街数万民众自发送葬,萧军扛着棺木稳步前行,将对先生的敬仰,以及传承其精神的决心,都融进了每一步沉重步履里,这份坚守,也成了他此后文坛生涯的精神标杆。

八载情系春城 文脉薪火相传

从1917年少年求学,到抗战时期以笔战敌,萧军前后与长春结下了近八载的缘分。即便此后辗转大江南北,他也始终惦念着这座启蒙了他文学梦想的城市。新中国成立后,萧军曾多次重返长春,每一次归来,都带着对这片土地的赤诚。

1956年,萧军受邀前往吉林大学讲学,台下坐满了热爱文学的青年学子。讲学中,他没有空谈理论,而是结合自身经历,讲少年时在长春的求学点滴,讲在《大同报》与日寇周旋创作的艰难,讲与方未艾、金剑啸的交往岁月。他还特意叮嘱青年学子:“文学离不了故土,你们要多写家乡、多写东北,写这片土地上百姓的故事,这才是文学的根。” 这场讲座打动了无数学子,不少人此后投身东北乡土文学创作,成了东北文坛的中坚力量。

讲学之余,他专程登门探望启蒙恩师赵荫棠,二人在老茶馆促膝长谈,重温当年在旧书摊淘书的时光,聊起半生浮沉与文坛变迁,感慨万千。他还专程去到《大同报》旧址,抚摸着斑驳墙面,忆起当年偷偷刊发抗日文章的艰险,久久不愿离去。

萧军的《人与人间》

在萧军回忆录《人与人间》第二部第四章的《忆长春》一文中,他以个人视角,再现了1917年至1925年在长春的少年岁月,兼具文学性与史料价值:

关于“日本桥”与“黑帽子小衙门”——

在桥北面,日本人设有一幢红色砖墙的小房子,是日本警察的派出所,俗名叫“黑帽子小衙门”。因为里面的警察全是穿黑衣,戴有一条暗紫帽箍的黑帽子。他们经常是挂着皮壳手枪、短剑或长刀的。一些赶马车的,拉人力车的……全很恐惧这红房子,称为“小衙门”,又叫黑屋子。如果一旦被抓了去,轻者打一顿嘴巴和耳光,重者灌凉水、煤油或辣椒水。

关于启蒙恩师赵荫棠——

他(赵荫棠)从不刻板教书,常带我去旧书摊淘书,教我读《三国演义》《水浒传》,还有《古文观止》。他说“读书要明理,做人要正直”,这句话我记了一辈子。正是他,让我爱上了文字,知道了文学的力量。长春的书、长春的人,给了我最初的文学底气。

关于少年抗争与被开除——

教官无故打骂学生,我带头罢课,要求道歉。校长说我“聚众闹事,目无校规”,把我开除了。我不后悔,我只是不想做一个任人摆布的奴隶。那些年在长春看到的压迫与不公,早就在我心里埋下了反抗的种子——做人不能弯腰,写字更不能弯腰。

关于长春城市记忆与怀乡之情——

长春是我的第二故乡。伊通河畔的炊烟、商埠地的旧书摊、街头的说书人,还有赵先生的教诲,都刻在了我的骨子里。这座城有过烟火气,也有过血与泪;有过温暖的启蒙,也有过残酷的压迫。我后来走了很多地方,写了很多文字,但长春的岁月,永远是我文学与人生的起点。

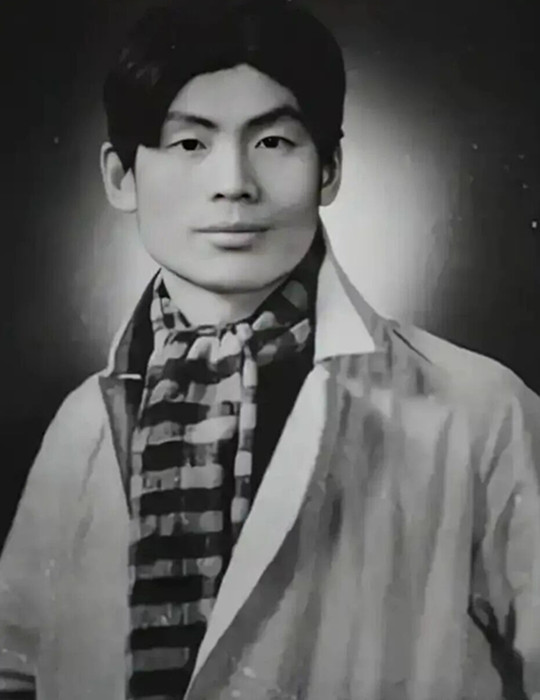

晚年萧军

长春也从未忘记这位赤子。他在《夜哨》副刊扶持过的文学青年,始终铭记他的提携;他的作品被收录进长春地方文学史,成为城市的精神瑰宝;如今长春的多家书店里,仍陈列着他的著作,读者翻阅间,总能感受到字里行间的热血与深情。

萧军非生于长春,却将八年青春与热血留在了这里,用一支笔为城市播撒抗日火种,为文脉延续注入力量。他的铁骨与赤诚,早已融入长春的城市肌理,这样一位以笔报国、以文铸魂的文人,当之无愧是值得世代铭记的“大先生”。(作者:张铭)