我国的民俗节日体系在汉魏时期已初步形成,但中秋节在那时还未见踪迹。而到了唐代,文人中兴起了八月半赏月玩月的风尚。

春节、清明、端午和中秋,可以说是近世中国最重要的四个传统节日。

中秋因其“团圆”的意义,对现代社会的人们来说,重要性可说仅次于春节。可有谁知道,在这四大节日中,中秋其实是最年轻的一个?

中秋节有许多别称:因节期在仲秋八月之中,俗称“八月节”、“八月半”;此时月色正好月亮正圆,且节日的主要活动都与“月”有关,所以又称“月节”、“月夕”;中秋节家人团圆,因此又叫“团圆节”。这些别称透露出中秋的种种文化内涵与民俗事象。如果说民俗是人们为自己的生活所讲述的故事,那么在这些故事的发生演变中,又流露出怎样的心态变迁?

最古老的月亮

中秋节是因月而生的,起源于对月亮的原始自然崇拜。我国古代很早就有祭祀日月的礼制。日与月这两大天体,如它们代表的“阳”与“阴”那样,是古人关于世界的观念中相互对立而又能“致天下之和”的两极。日与月,还分别对应时间概念上的“日夜”,季节体系中的“春秋”,和空间方位上的“东西”。《礼记》中说“天子春朝日,秋夕月。朝日以朝,夕月以夕”,而且祭日是在东郊,祭月则是西郊。

但祭祀日月是皇家礼制,是帝王借与“天”对话的专属权力来统治臣民的一种手段,普通百姓并无缘进入祭礼之中。民间有“秋报”,也就是在秋天禾谷成熟之季以丰收的果实来酬谢神灵,这种祭祀活动可以看作后来形成中秋节的一项元素。但直到汉魏时期,各种文献史料里都没有关于民间祭月习俗的记载,我国最早的岁时专著、南朝时期的《荆楚岁时记》中也并无中秋节的记载。以拜月赏月为中心习俗的那个中秋节,是在这之后的唐宋时期形成的。

关于月亮的叙事也发生着演变。始作于战国的《山海经》在《大荒西经》中提到了一位跟月亮有关的女性神:“有女子方浴月,帝俊妻常羲,生月十有二,此始浴之。”神话学家袁珂认为,这个生下了十二个小月亮还给他们洗澡的女神常羲,或者也叫常仪,在后来的神话演变之中,变成了后羿之妻、奔月的仙女嫦娥。嫦娥奔月、悔偷灵药的故事,到了汉代日益完备,这或许与彼时原始观念的淡化、神仙方术的兴起有关,《淮南子》中这样写道:“羿请不死之药于西王母,姮娥窃以奔月,怅然有丧,无以续之。”此处的姮娥,即为嫦娥。这个故事流传于民间,被添枝加叶,情节越来越生动完整。时至唐代,月亮的神话中又演绎出吴刚伐桂、玉兔捣药的情节。

所以,今天的我们,在仰望秋夕的一轮圆月、讲述它的故事时,总离不开月亮上的这三位常驻居民:嫦娥偷食了不死灵药,飞升到了月亮上,住在广寒宫中,年复一年地忍受着与丈夫后羿分离的寂寞;那只用玉杵捣药的白兔,大概可以算是陪伴嫦娥的“宠物”;因触犯天条而贬谪月宫的吴刚,被罚砍断广寒宫外的那棵桂树,可桂树总是在快砍断时长出新的枝叶,于是吴刚的伐桂,便如同西绪弗斯搬运巨石一般,永无休止。年年望月和讲故事的人不同,但月亮却总是那个映照着世间诸客往来归去的古老月亮。无怪乎诗人曾发出这样的感叹:“江畔何人初见月?江月何年初照人?人生代代无穷已,江月年年望相似!”

最年轻的民俗大节

我国的民俗节日体系在汉魏时期已初步形成,但中秋节在那时还未见踪迹。而到了唐代,文人中兴起了八月半赏月玩月的风尚。或许是月亮这个宇宙间神秘而又伟大的存在十分能够引发文人们感物怀人的情思,唐诗中留下了许多动人的句子,比如“海上生明月,天涯共此时”(张九龄《望月怀远》),“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”(王建《十五夜望月》),等等。唐人的小说、野史中,也描述了唐玄宗中秋望月、游月宫并作霓裳羽衣曲之事,尽管我们不能把这样的记载当作史实,却可以看到当时的宫廷也崇尚玩月的雅事。

如果说唐代精英阶层在八月半的活动为中秋节的产生形成了“赏月”这一内核,那么到了宋代,中秋节已确立起来:不单文人聚会赏月往来唱和,普通民众亦宴赏行乐。南宋吴自牧在《梦粱录》中描述了作为全社会各阶层共同节日的中秋节:

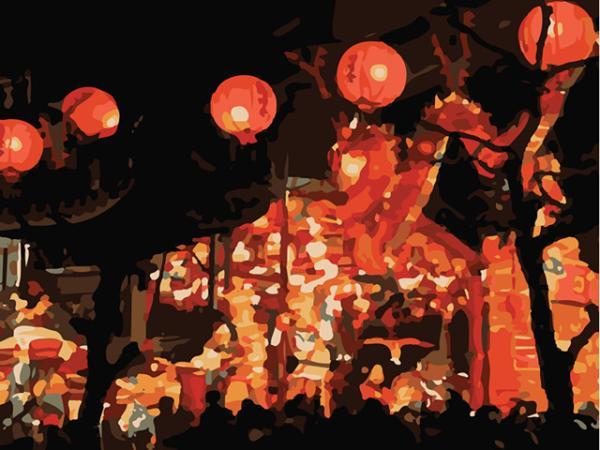

“八月十五中秋节,此日三秋恰半,故谓之‘中秋’。此夜月色倍明于常时,又谓之‘月夕’。此际金风荐爽,玉露生凉,丹桂香飘,银蟾光满。王孙公子,富家巨室,莫不登危楼,临轩玩月,或开广榭,玳筵罗列,琴瑟铿锵,酌酒高歌,以卜竟夕之欢。至如铺席之家,亦登小小月台,安排家宴,团圆子女,以酬佳节。虽陋巷贫窭之人,解衣市酒,勉强迎欢,不肯虚度。此夜天街卖买,直至五鼓,玩月游人,婆娑于市,至晓不绝。盖金吾不禁故也。”

可见,无论有钱没钱,人人都在以自己的方式过中秋,例行的宵禁也取消了,这是一个不眠的欢乐之夜。

上海三林塘老街祭月仪式。

中秋节在宋元年代尚为一般性节日,至明清则重要性显著上升,成为了民俗大节。在明清文化世俗化的时代背景下,更加充满世俗情趣的中秋节俗得以成型。依民俗学者萧放所言,“以赏月为中心的抒情性与神话性的文人传统减弱,功利性的祭祀/祈求与世俗的情感/愿望构成了普通民众中秋节俗的主要形态”——节日是生活中华彩的亮点,节俗演变回归到对于生活本身的关注与诉求中来,节俗的变迁,其实也就是民众对于生活心态的变迁。