主要中秋节习俗

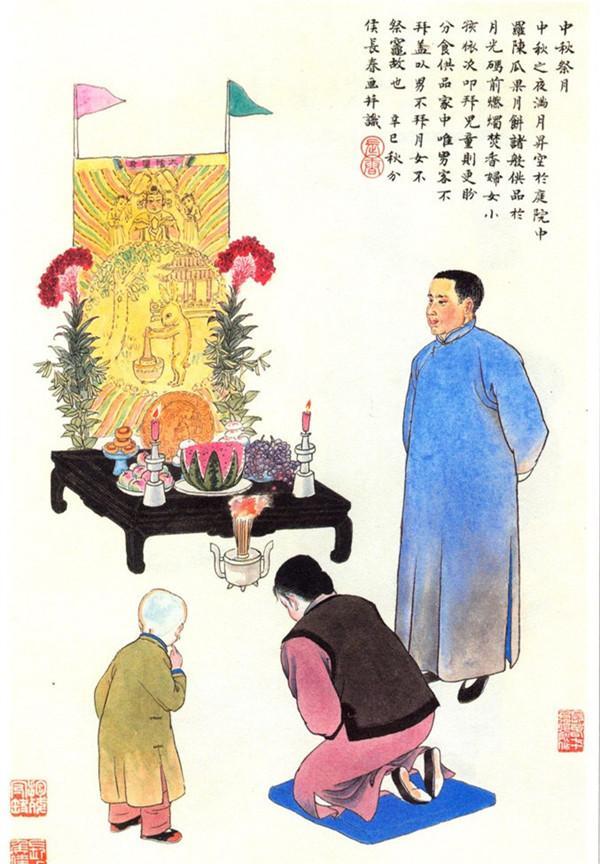

祭月拜月

“八月十五月儿圆,西瓜月饼供神前”,民间的祭月拜月习俗是在明清时期确立成熟的。传统拜月的仪式以家族或家庭为单位,其过程为:设香案于露天,摆上月饼、鸡冠花和切成莲花状的西瓜,以及其它祭品如时令瓜果石榴、葡萄、红枣、菱藕、毛豆等,然后在月亮的方向供起绘有月神与玉兔的像,大家依次祷拜。拜完之后,众人分食月饼。在清代,这种祭月特供的月饼比平常的月饼要大,《燕京岁时记》中说“大者尺余”,人人都能分得一块,甚至若家中有人外出也会特意给他留下一份,以象征全家的团圆。

而民间说“男不拜月”,其实这是明清以后才逐渐发生的变化。在那之前,拜月是男女皆可参与的。

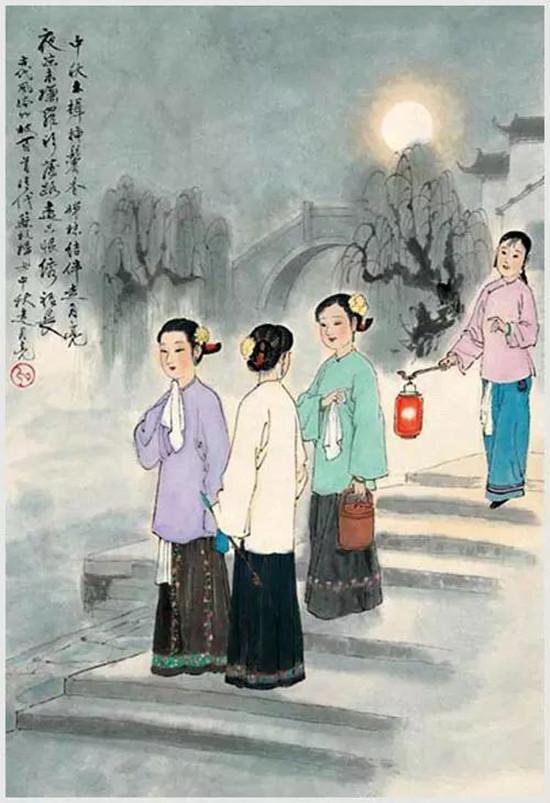

赏月走月

与拜月相对的是赏月,它较少信仰成分,更多娱乐成分。不过,赏月不只是光坐在家中看,也可以走出去看。中秋夜出游赏月,是吴地的一种风俗,叫“走月亮”。走月亮尤受妇女喜爱,这一天她们可以解除许多束缚,三五结伴享受自己的空间,“盛妆出游,互相往还,或随喜尼庵,鸡声喔喔,犹婆娑月下”(《清嘉录》)。也有学者认为这种妇女“结伴闲游”的背后,与中秋其他风俗如到田间“偷瓜送子”一样,含有祈求生殖的意义。

兔儿爷

兔儿爷是旧时北京中秋应节的儿童泥塑玩偶,其形象源自月中玉兔。兔儿爷玩偶大约起源于明末,明人纪坤《花王阁剩稿》中记载:“京中秋节多以泥抟兔形,衣冠踞坐如人状,儿女祀而拜之。”到了清代,此俗大盛,兔儿爷不只是祭月的陈设了,更成为儿童的中秋节玩具,其形制也日趋精致与多样。兔儿爷大如三尺,小如三寸,兔首人身,粉白面孔,手执玉杵做捣药状,较普遍的样式是头戴金盔、身披战袍、背插令旗或伞盖,或坐或立,坐骑有麒麟、狮、虎、鹿、象等。此外,也有扮成市井商贩如剃头的、推车的、挑担的兔儿爷,种类繁多,不一而足。旧历八月之时,设摊于街头,“儿女先时争礼拜,担边买得兔儿爷”。

观潮赏桂

传统节日是最与自然和谐的,也是最能利用乡土风物的。观潮和赏桂就是两例。白居易在《忆江南》中这样回忆杭州:“山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头”。农历八月“桂月”的特有香气飘满了整座杭城,而钱塘江八月十八的秋潮,如苏轼所赞,“壮观天下无”。

为何中秋前后最适合观钱塘潮?首先是因为月球引力,每个月的十五前后潮汐运动都是最强烈的。其次,钱塘江的河口呈喇叭型,容易造成涌入海水的抬升。再次,此时降水丰沛,河水水量也很大。这些都造成了八月中钱塘潮千军万马般汹涌奔腾。杭州六和塔、萧山美女坝、海宁老盐仓等,都是上佳的观潮地点。

放天灯

中秋节也有放天灯的习俗,尤其在华南一带。台湾小清新电影《那些年,我们一起追的女孩》中,沈佳宜和柯景腾一起放飞了一盏天灯,别扭的小恋人各自把不肯说出口的话写在灯上,带到了天空中。那是台湾平溪的元宵放天灯。“天灯”也叫“孔明灯”,相传是三国时诸葛孔明发明的,当时是出于军事用途,而流传至今,放孔明灯则多为祈福之用。元宵节放,中秋节也放。中秋放孔明灯,更多是表达对友人和家人的思念。

食月饼

月饼是中秋的团圆饼。月饼究竟是何时出现的?学界有争议,但基本认为宋代苏东坡诗中所说的“小饼如嚼月,中有酥与饴”就是当时的月饼了。发展至明清,中秋食月饼之俗在民间普遍流行。《红楼梦》中提到了瓜子仁、松仁为馅儿的“内造瓜仁油松瓤月饼”;清袁枚《随园食单》中载有民间的“刘方伯月饼”,“用山东飞面作酥为皮,中用松仁、核桃仁、瓜子仁为细末,微加冰糖和猪油作馅”,这或许可以看作“五仁月饼”的先驱?不管怎样,这种酥皮月饼的出现,是要早于清末才兴起的广式月饼的。

此外,江浙沪一带在中秋节还吃毛豆、芋艿和鸭子,毛豆荚“得吉”,芋艿“有余”,而鸭子肉性凉可解秋燥,都是符合时令的舌尖好选择。(文/戴望云)