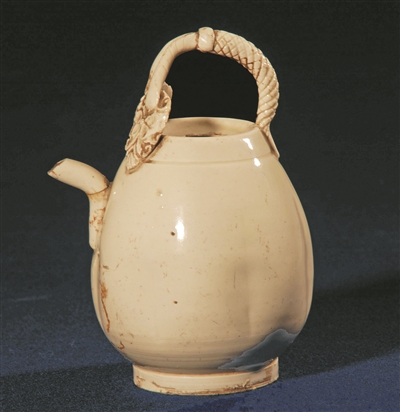

偏脸城城址出土辽白釉提梁壶

溢彩华章——偏脸城城址和友谊村辽墓群

权力的更替从来没有空隙,过去年代里密集的朝代,使得历史紧凑得没有喘息的机会。一个王朝的衰落,意味着另一个王朝的必然崛起。从公元907年契丹建国到公元1234年金王朝的覆灭,四平进入了历史上的辽金时期。这是四平历史上空前发展的一个重要时期。辽金两朝在这里设置了政权机构——韩州,加强这一地区的管辖,使这里成为政治、经济、文化中心,给四平留下了近五百处古文化遗存,其中城址多达40余座,是四平古代城市发展最昌盛的时期。

偏脸城城址位于梨树县白山乡岫岩村,原为辽代九百奚营故地,金初韩州从柳河县即今天的辽宁昌图八面城城址迁治于此。此城址因城垣依地势修筑,方向偏斜,地势不平,故称“偏脸城”。城垣为夯土构筑,周长4 318米,城墙现存最高处达7米以上。古城辟四门,东西两门辟在两墙正中,南北两门辟在两墙东部,各门均有马蹄形瓮城。古城有角楼而无马面,西北角楼保存较好。城外有护城壕,城内已辟为耕地。偏脸城城内除了俯拾皆是的建筑构件和陶瓷器残片等遗物外,近年来还出土了许多具有珍贵历史价值的完整器物。三迁后的韩州治所——偏脸城,同其它辽金古城一样,是多民族聚居的地方,城内曾出土一些具有渤海文化特征的遗物,说明当时在偏脸城里不仅居住着女真人、契丹人、汉人、还有渤海人等其它民族。据史料记载,韩州三迁至今偏脸城后,成为多民族的聚居地,金明昌元年发展成为商贾云集的物资集散地。

古城还承载着一段久远的历史。天会六年(公元1128年)十月,徽、钦二帝被迁到韩州,幽困于此两年之久。当时的韩州城经过宋金战争,居民寥寥无几,加之这里又地处塞外,十分荒凉凄婉。二帝在这里带领皇室家族开荒垦田、修补房屋、自食其力。两年后的七月,二帝又被从韩州城迁至五国城,开始了新的遭遇。

金代韩州故城,历史上曾有三次大规模政治动乱:一是金海陵王正隆六年(1161年),咸平府谋克括里攻陷韩州,据咸平,犯东京。二是金章宗明昌元年(1190年)十月,契丹人德寿和陀锁叛金起义,占据信州,寇掠韩州。三是金卫绍王崇庆二年(1213年)三月,契丹人耶律留哥占据隆安,韩州一带,募兵数月,众至十余万,留哥被推为都元帅。自号辽王,建元天统,威震辽东。

金末,蒙古贵族举兵南下攻金伐宋,“志在掳掠,得城旋弃”,大军所到之处杀掠焚烧一空,韩州城当然也未能幸免。此后的数百年间,这里沦为蒙古贵族的游牧之地。

墓葬是定格的历史,它所蕴藏的文化内涵不可穷尽。位于偏脸城城址北部的友谊村辽墓群,现已查明有砖室墓10余座,已清理的郑家村胡家屯东侧八角形壁画墓,墓道内随葬牛头,墓内壁画为廊庑,与其他地区所见辽代壁画墓绘画内容不同,可能是辽末九百奚营的奚人首领墓葬。友谊村砖室墓多见泥质灰陶骨灰罐或多人二次葬。在友谊村西侧有一石羊侧卧在路旁,当是墓前神兽之一。友谊村原名为“高丽坟”,可见当地居民很早就知此地是古墓群。友谊村辽墓群是吉林省首次发现的砖雕仿木结构壁画墓群,其分布范围大、墓葬等级高,形制多砖砌八角形,墓室雕砖装饰,家居生活内容的壁画等与中原相同,表现了辽契丹风俗与中原时尚的趋同性。墓葬毗邻居住址,这种布局有着数千年的历史,“事死如事生”的文化传统不仅要求生有所居,更加期望死有所归。友谊村墓群距辽代九百奚营和金代韩州故城——偏脸城城址较近,可能为同一人群不同性质的遗址,两处遗址的共同出土意义深远,其不仅有助于我们更加完整的复原、再现偏脸城先民的生前身后事,还为我们研究九百奚营和韩州的建治年代提供了重要线索。

璀璨明珠——叶赫部城址

金灭后,四平大地经历元明二朝,历史的目光再次聚焦于四平。历经沧桑的女真族在进入明代以后,主要分为三大部,分别是:海西女真、建州女真和野人女真。

叶赫部是海西女真四部中的一部。叶赫部的前身原系明塔鲁木卫,世居黑龙江呼兰河流域,明宣德二年南迁至伊通河流域,明嘉靖十三年,其酋长褚孔革在叶赫勒河涯建城,遂以河为名改称叶赫。叶赫部强盛时,有“十五部落,十二大姓,二十八座城寨”,其势力堪与建州女真争雄。万历四十四年正月初一,努尔哈赤称帝。天命三年四月,努尔哈赤率兵征明,临行书七大恨告天,七条之中就有四条与叶赫有关。天命四年八月,努尔哈赤统大军征叶赫,叶赫部亡。叶赫部自明宣德二年从呼兰河流域南迁至万历四十七年灭亡,经历8代11位酋长,共存192年。

叶赫部现存三座王城,即东城、西城和商间府城。东城修建在一座凸起的山丘之上,平面呈椭圆形,城墙沿山崖边缘修建,内城周长900米,辟东、南、西、北四门,均设有马蹄形瓮城。城内地势平坦,东南部台地上有大型建筑遗址,有迎神殿,有祭神殿。故清人杨宾《叶赫行》诗中有:“臂鹰走马刷烟冈,酒醉征歌瓦子堂”。西城依自然山势修筑,内城保存较好,近椭圆形,周长850米,城门二座。西城依山傍水,高居山巅,南控去开原、北扼至蒙古的两条通道,可见当年叶赫酋长褚孔革选择此地建筑城寨,煞是费了一番苦心。商间府城因靠近镇北关,故明人称其为“北关”。三城分别座落在一个不等边三角形的顶点上,互为犄角,构成一个严密的防御体系,共同控扼明开原城至松花江和黑龙江流域海西女真贡贸通道。

曾经称雄扈伦四部的叶赫部是明末海西女真再次复兴的返照回光。然而,叶赫部虽败,属于叶赫那拉的故事并未停歇。叶赫是女人的福地,被称为“三代皇后的故乡”。叶赫那拉部落的血统,培养了三个伟大的女性。在清朝总共28位皇后中,叶赫那拉氏有3个,即孝慈高皇后、慈禧太后和隆裕皇太后。对三个皇后的评价是一个大题目,大题目要做大文章。对于孝慈高皇后来讲,应当强化她的“慈”,因为《清史稿》评孝慈高皇后“器量宽宏,端重恭俭,聪颖柔顺,见逢迎而心不喜,闻恶言而色不变”。可是对于慈禧太后来讲,就要强化她的“能”。慈禧太后1852年走进北京紫禁城,抚育了同治、光绪两位皇帝。自1861年到1908年这47年间,在晚清列强环伺、千年积患的空前危机中,在一个严酷、恶劣的政治环境中,在险象环生、危机四伏的紫禁城里,慈禧以坚强的决心和成熟的手腕,母仪天下,3次垂帘听政,不仅创造了“同光中兴”的局面,而且启动了中国的历史性变革,延缓了大清灭亡的时间。对隆裕太后来说,正是她颁布的一纸退位诏书宣告延绵二百六十八年的大清王朝退出历史舞台。大清王朝与中华民国和平交接,避免了战场上的荼毒生灵和血雨腥风。颁布退位诏书,让隆裕皇后成为大时代中的点睛之笔,“泽”被后世。