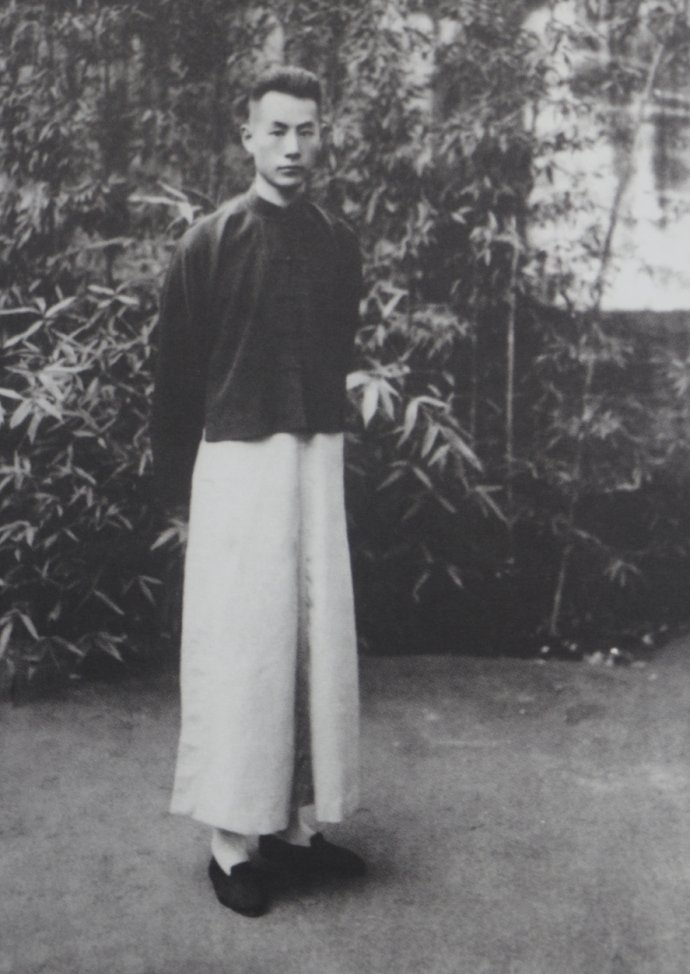

年轻时的张伯驹风度翩翩(资料图片)

儒雅潇洒当世称奇

“张大怪”的雅号,是孙曜东兄弟送给张伯驹的。此人与张伯驹是换帖兄弟,家世渊源也很深。

在孙曜东兄弟眼中,张伯驹很多言行举动太不合人之常情:

“高朋满座,众人谈笑风生,而他觉得话不投机,就坐在一边摸下巴颏儿,一根一根地拔胡子。”

生活在政治大家族里,却对政治势力始终保持一段距离,跟哪一派的人都算认识,但却都不深交。

身为盐业银行董事、总稽核、老板,但对“毛票换大洋”的生意经丝毫没有兴趣,完全是个甩手掌柜,总经理有事来问,他不住点头:“是,是,是;好,好,好;可以,可以,你看着办吧。”

虽然拥有偌大一份家业,但生活上朴素得令人难以置信,“不抽烟、不喝酒、不赌博、不穿丝绸,也从不穿西装革履,长年一袭长衫,而且饮食非常随便,有个大葱炒鸡蛋就认为是上好的菜肴了。他对汽车的要求是,只要有四个车轮而且能转就行了,丝毫不讲派头”。

因为这些,孙曜东和其大哥孙仰农给他起外号“大怪”,他也应声,后来亲戚朋友中就叫开了。他给人题写诗词,有时也顺着这个思路,署名为“张大其辞”。

张伯驹摒弃世俗,全身心投入自己喜欢的事情:填词做诗,学唱京剧,写字作画……他自幼聪颖多才,凡是喜爱的事情,都一心钻研,无不做到极致。

在欣赏他的人眼中,张伯驹是位“翩翩佳公子”,“面庞白皙,身材颀长,举手投足间,不沾一丝一毫的烟火气”,“悠然自得地生活在自己的精神世界里”。

上个世纪20年代初,“民国四公子”之说在南方出现,并逐渐被京津沪上层社会公认。“四公子”之说有不同的版本,流传最广泛的是张伯驹、溥侗、袁克文、张学良四位,他们都是豪门子弟,而且都多才多艺,潇洒风流,具有传奇色彩。

张伯驹与“四公子”中的其他三位都有交往,尤其与袁克文意气相投,过从甚密,一起快意诗酒,其逸事颇为当时上层社会称道。

大约在1926年,一个偶然的机缘,张伯驹爱上了收藏,并一发不可收,将自己的精力、财力尽数投入其中,成为“天下第一收藏家”。

那年他偶然到琉璃厂游玩,看到一块康熙早年题写的“丛碧山房”匾额,那匾额底子残破,缺损“房”字,但笔意纵放,正中“康熙御笔”朱文印尚好。张伯驹看了十分喜欢,当即买下,因喜“丛碧”二字繁茂葱茏,从此以之为号。自此,他爱上了古字画收藏。

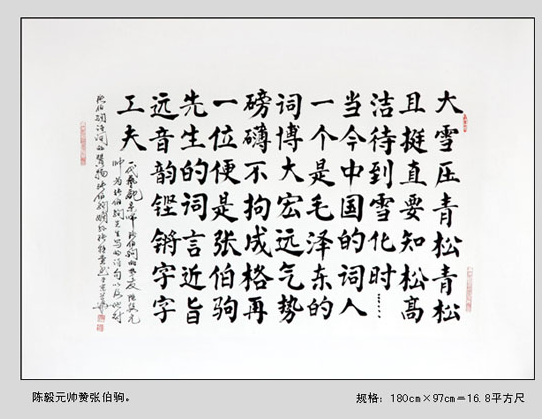

张伯驹词《小秦王》(资料图片)

收藏,一要有财,二要有才,张伯驹正好都具备。有人说,他似乎是注定为收藏而生。说到“财”,张家积蓄深厚,又是当时最大商业银行的大股东;“才”也不必说,张伯驹自幼聪慧,有惊人的过目不忘本领,又长期浸润于传统文化,素养深厚。喜欢上收藏后,张伯驹全情投入,逐渐成为鉴赏大家。

对于收藏界来说,当时有着很好的机遇。清朝灭亡后,王公贵族大多失去生活来源,靠变卖家产为生。他们阔绰惯了,有了钱随手就花,花完了再卖东西,家藏的古字画流散市场。更多的藏品出自清廷。早在袁世凯死后,清室优待费就被取消,1924年,溥仪被逐出皇宫,生活更是窘迫,只好大量变卖从宫中带出的字画。大约1927年,溥仪让人将宋李公麟《五马图》、黄庭坚《诸上座帖》等四件字画拿到天津盐业银行抵押。当时,张伯驹正好在天津,力劝银行经理收下。此后,盐业银行又先后收买到文征明《三友图》等多件大内珍品,这些古字画后来大多为张伯驹购得。此时张伯驹本已锻炼出一副好眼力,通过收藏大内珍品,鉴赏字画的功力更是炉火纯青。

那时,中国政局混乱,许多古董商唯利是图,致使大量国宝流落国外,张伯驹对此深为痛惜。最初,他收藏古字画仅仅出于爱好,这时却生发出一种责任感,以保护文物不外流为己任。正如他自己所说,“予所收藏,不必终予身,为予有,但使永存吾土,世传有绪”。这是张伯驹一生收藏所遵循的信念,他又实践了这个诺言。

在那个动荡不安的年代,张伯驹试图阻止珍贵文物流往国外,单凭赤子之心,勉力而为,不惜变卖家产,甚至将个人生命置之度外,其人其事,成为收藏界温暖人心的记忆。