“阴沉沉、黑黝黝,寒风刺骨、腥秽污湿的所在,我有生以来,没见过一点半点阳光。我在这样的地方,视觉本能地几乎消失了。”“呵,来了,黑黝阴沉的天地间,忽然放出细微的光明,虽只一线,我想也必渐渐地发扬,照遍我们的同胞!”

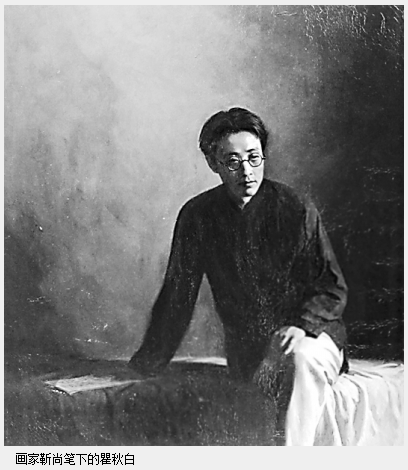

90多年前,我党早期的重要领导人之一,伟大的马克思主义者,卓越的无产阶级革命家、理论家、宣传家,中国革命文学事业的重要奠基者瞿秋白在他著名的长篇纪实作品《饿乡纪程——新俄国游记》里,开篇便道出此行的目的。当时,著者乃为北京《晨报》记者,年龄刚过20岁。俄国布尔什维克率领工人阶级取得革命胜利的“一线光明”,对中国有志改变“腥秽污湿”的社会者具有极大的心灵感召力。正是为了寻求救国救民的革命真理,1920年秋,瞿秋白不顾病体缠身,说服悉心照料自己的兄嫂,在告别家人和同学后,毅然北上踏启“饿乡”之行。这不仅是瞿秋白的一次心路历程,于中国革命的未来也是一次意义深远的历史行程。诚如著者所言:“尽管那里当然是冰天雪地,饥寒交迫的去处,我且叫他‘饿乡’,但我总想为大家开一线光明的路,我不得不去,我现在挣扎着起来了,我往饿乡去了!”是的,年青的瞿秋白不顾同学和亲人的劝阻,义无反顾地去了。于是,我们看到了著者那颗热切渴望了解俄国大地发生的一切,为备受列强压榨,早已贫弱不堪的中国寻求一条光明之路的滚烫沸腾的赤子之心。

此番与瞿秋白同行者三人。他们1920年10月16日从北京出发,路过天津时向姨、姊作别,18日复从天津启程,21日早上到达长春。期间,著者在车抵山海关、奉天(沈阳)时也有记载,感到火车在东北大地上行驶,“一路上的职员到处都是日本人,车站上的脚夫也很少见中国人的踪影,仿佛是在国外。这中国的土地上,怎的像到了外国。”面对祖国大好河山,富饶的土地,大片大片地沦为帝国主义的殖民地,瞿秋白心里特别不是滋味。

以下是瞿秋白到达长春火车站的记述:“走出车站一看,已经萧然天地变色,确是严冬气象了。车站前一大片旷场,四周寒林萧瑟,晓霜犹凝,飕飕的西北风吹着落叶扫地作响,告诉我们已经到了北国寒乡了。天色阴沉沉竟有雪意。车站外停着好几辆俄式马车,马夫也有俄国人,头上已戴油腻不堪的皮帽;风吹他帽上丝丝的毛乱动,时时掩佛他的长眉毛,越显得那俄国式的愁惨。我们先到大和饭店(现春谊宾馆)吃了点心,回到车站上要换车上哈尔滨去。从长春以北就是中东铁路——其时形式上已接受中国管理。车上一切职员却还大半是俄国人……”

上世纪20年代初的长春,的确是一个让中国人十分纠结寒心的地方。1905年,日本为攫取贪涎已久的东北权益,与沙俄大打出手,战败了的俄国不得不将旅顺军港、中东铁路长春以南的路权让与日本。长春便成了南满铁路与中东铁路的节点。日本在旅顺成立了关东州和满洲铁路株式会社,派驻了军队,谓之关东军布及沿线。满铁统辖事长春以南至大连铁路沿线两公里之内的一切事宜。长春站前至白菊路、北京大街、上海路以北也就成了租借地。于是,长春便出现了一个奇怪的现象:日、俄分设两个车站,人们北行得到俄人车站另行买票上车(火车站为原长春机车厂职工医院)。

且看著者接着描述:“我们一到车站,有一俄国人要替我们买票,不知怎样又多算了几块钱去,好容易弄清楚,买好票上车。中车铁路的车身非常宽大,可是三等车简陋得很。我走进三等车一看,横七竖八,俄国人也有拖儿带女,背着大麻袋包的;满地纸烟头痰沫;还有一股臭味儿。后来走进二等车——那天只有两辆——里面简直没有人坐,我们一进去,就有一俄国管车的来开了两间车房。二等车原底子装修得很讲究,而且是单间的,我以为三等车和二等差得远了。然而进去坐下一细瞧,椅子上灰尘足有半寸厚,窗子、窗帘、小桌子,没有一处不是破蔽败落的……”

瞿秋白一行在长春也只停留多半天时间,但他在作品里却以深邃的笔触,压抑的心绪细致入微地真实记录了上世纪20年代初长春站前的萧瑟情景。读之令人不胜感慨万端。

实际上,瞿秋白一行的赴俄旅程并不顺利,前前后后走了3个多月。当火车行抵哈尔滨后,由于俄境赤塔方向民军与白匪正在激战,满洲里通往赤塔的铁路、桥梁遭到破坏,火车无法前行,在哈尔滨一直滞留50多天。同行伙伴几次意欲打道回府,但最终还是坚持了下来。滞哈期间,瞿秋白开始起草《饿乡纪程》,前九章是在哈尔滨写的,既记叙了家庭的变化和“五四”前后自己的思想发展历程,又记叙了对黑暗社会的解剖及东北大地满目疮痍的凋蔽景象。写作之余,他对哈尔滨这座已经完全欧化了的远东最大的新兴城市进行了细致的社会考察。他以《晨报》记者的身份,先后到过铁路工人集居的三十方棚,接触了道里、秦家岗俄人集中居住区各阶层人士,也与市民、商人和报童等攀谈,还到过当地报馆,走访了中东铁路赤色工人工会,考察范围涵盖哈尔滨市政、警治、经济、文教等方方面面。瞿秋白甚至还参加了哈尔滨市工人党联合会庆祝十月革命胜利纪念大会。在作品里,他欣悦地写到:“宣布开会时大家都高呼‘万岁’,肃然起立唱国际歌,声调雄壮得很。这是我第一次听见国际歌,演说者庆贺苏维埃政府、俄罗斯共产党、第三国际、世界革命,末后又得赤塔远东新政府亦在这一日宣告正式成立的消息,还有从莫斯科刚传的一个共产党报告,大家更激昂慷慨,欢呼万岁。”

瞿秋白滞哈期间,看到街上招摇的日本军警、浪人,流通的日本金票和大量日本商品的涌入,十分敏锐地察觉到日本的图谋,指出:“俄国资产阶级和日本相勾结,日本商界实业界正努力搏取哈尔滨的经济势力!”当时,远东政局十分混乱,红军与谢苗诺夫等白匪军殊死搏杀,战事不断,被打败的各股白匪裹胁大量难民不断涌入满洲里,总数不下40万。狡黠诡诈的日本人感到机会来了,根本不顾北洋政府的多次抗议,“复增师旅,布炮满洲里,力助谢苗诺夫,图攫中东铁路殖民天堂。”为防止白匪在路区制造事端,东北当局决定,对入境白军一律实行缴械遣散。于是,这些俄国匪徒挟日人之威在中东铁路满、绥两段屡起事端,杀人越货,成为令东北行政当局十分头疼的祸患。

据中国社科院研究员薛衔天所著《中东铁路护路军与东北边疆政局》一书中披露,就在瞿秋白等人赴俄前不久,“海拉尔第四站至次干路段突遭俄匪70余人袭击,车站票房被洗劫一空,中国护路军猝不及防,致军士2人死亡,5人重伤;同年9月,谢苗诺夫勾结日人濑尾荣太郎等,伪造奉天及哈埠货币,用以收买东三省退伍军人、乱匪、组织乱党,行刺要人,扰乱地方;同年秋,谢部7人潜入小蒿子车站,密藏步枪74支,子弹3万发,炸弹80枚,地雷7个,阴谋起事。”

如上所述,可知瞿秋白一行何以在哈长时间滞留,余途又何其凶险。及至12月10日,已到白雪皑皑的隆冬时节,他才与同伴再度启程踏上“饿乡”之旅。

就在瞿秋白一行好不容易进入俄境,在远东赤塔又因故停留8日,在伊尔库斯克滞两日,在鄂木斯克复被查验,一路上走走停停,直到1921年1月25日晚才在“寒月当空,人声嘈杂”中行抵“饿乡”赤都莫斯科。著者此行虽然旅途漫长,艰辛难表,但赤都旌旗飘飘的革命氛围着实令其感奋,所见所闻无不为之心情激荡,遂伏案疾书,得以在“列强严密封锁,谣言四布”里,将“饿乡”的真实情况抱病写成。那是一番“冬日的朝阳,自有他认为永不磨灭的自信力。”瞿秋白感到自己虽“远在故乡,来此绝国,交通阻隔,粗粝在喉,然俄乡之‘饿’,锤炼我这绕指柔钢,总有一日环行宇宙,心海而返,返于真实的‘故乡’”。

【补述】

瞿秋白在莫斯科生活了两年。这两年里,由于过度劳顿,肺病复发,时常咳血不止。但他却支撑着病体,不仅完成了《饿乡纪程》《赤都心史》两部纪实作品,在住院养病期间,还翻译了大量俄国作品,并撰写了多篇散文,热情呕歌革命领袖列宁和所领导的布尔什维克,客观真实地记录了新俄国人民当家作主的崭新生活,其惊人的毅力令人十分感佩。

在莫斯科“东方大学”任翻译和助教时,与在俄学习的刘少奇、任弼时、罗亦农、彭述之等多名同志结下了深厚的战斗友情。1922年春,由张太雷介绍,瞿秋白在莫斯科加入了中国共产党。从而完成了从一个激进的民主主义者到共产主义革命斗士的彻底转变。那一年,瞿秋白才23岁。(王喜斌)