1917年,胡适自美归国就任北大文学院教授时,郑天挺刚好入学,成为胡适在北大的第一批学生。1933年,郑天挺为北大国文系副教授,胡适是文学院院长。1946年9月,胡适任北大校长时,郑天挺是秘书长,当时胡适常不在北平,许多行政事务乃委派郑天挺办理。胡、郑30年的交往至今未引起学界重视。二人原本有许多通信,少部分收入《胡适来往书信选》(中国社科院近代史研究所中华民国史组所编,中华书局,1979-1980年)、《胡适遗稿及秘藏书信》(耿云志主编,黃山书社,1994年)、《胡适书信集》(耿云志、欧阳哲生编,北京大学出版社,1996年)、《胡适全集》(季羨林主编,第23-26册也收录胡适的书信,安徽教育出版社,2003年)中,而保留在郑天挺家的信,“文革”中大部分被毁。笔者在整理郑天挺遗稿时,发现胡适致郑天挺尚存的三封信,对此学界关注较少,却不失为探讨二人交谊的重要材料。

1937年:第一封信

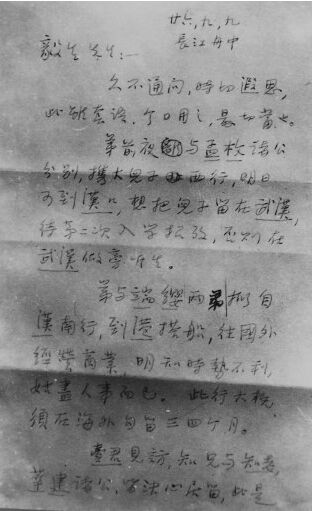

1937年,郑天挺任北大中文系教授兼校秘书长。“七七事变”爆发时,校长蒋梦麟、文学院院长胡适等皆不在北平,行政重担都由郑天挺一人承担。同年9月9日,胡适化名“藏晖”,以商人口吻给郑天挺写了一封信。据《胡适日记》载,1937年9月8日夜,他准备从南京乘船去汉口,但日机时常骚扰,一直等到深夜12点才开船。9月9日早上九点船到了芜湖,吴半农上船来,船上有张静江一家,胡适与张静江谈了一会儿,夜晚很早就睡了。船过安庆他也不知道,日记中未提及他给郑天挺写信之事。9月10日,午后三点,船到九江,胡适登岸将信发出。这封信胡适生前相当看重,早已为学界所知,但在已刊胡适书信集中,只在《胡适全集》之书信部分和耿云志与欧阳哲生所编《胡适书信集》中收录了此函删节本。现将全函录之如次(划线部分乃删节之语):

毅生先生:

久不通问,时切遐思,此虽套语,今日用之,最切当也。

弟前夜与孟(蒋梦麟校长)、枚(周枚孙,即炳琳)诸公分别,携大儿子西行,明日可到汉口。想把儿子留在武汉,待第二次入学招考,否则在武汉做旁听生。

弟与端(钱端升)、缨(张子缨,即忠绂)两弟拟自汉南行,到港搭船,往国外经营商业,明知时势不利,姑尽人事而已。此行大概须在海外勾留三、四个月。

台君(台静农)见访,知兄与知老(周作人)、莘(罗常培)、建(魏建功)诸公,皆决心居留,此是最可佩服之事。鄙意以为诸兄定能在此时期埋头著述,完成年来未能完成的著作。人生最不易得的是闲暇,更不易得的是患难,——今诸兄兼有此两难,此真千载一时,不可不充分利用,用作学术上的埋头闭户著作。

弟常与诸兄说及,羡慕陈仲子匍匐食残李时多暇可以著述(陈仲子即独秀);及其脱离苦厄,反不能安心著作,深以为不如前者苦中之乐也。

弟自愧不能有诸兄的清福;故半途出家,暂作买卖人,谋蝇头之利,定为诸兄所笑。然寒门人口众多,皆沦于困苦,亦实不忍坐视其冻馁,故不能不变节为一家餬口之计也。

弟唯一希望是诸兄能忍痛维持松公府内的故纸堆,维持一点研究工作,将来居者之成绩,必远过于行者,可断言也。

弟与孟兄(蒋梦麟)已托兴业兄(浙江兴业银行)为诸兄留一方之地(一万元),以后当可继续如此办理。

船中无事,早起草此,问讯诸兄安好,并告行,不尽所欲言,伏惟鉴察。

弟藏晖敬上

廿六,九,九 长江舟中