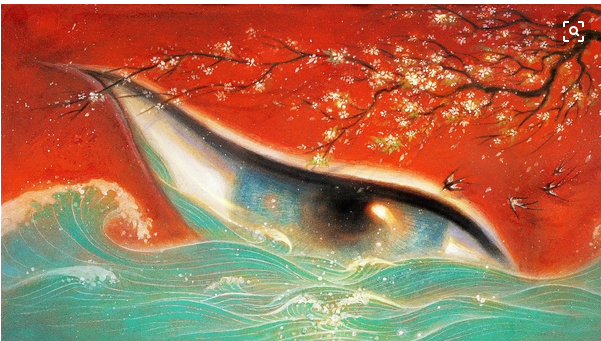

构建了一个美丽却失败的世界

在《大鱼海棠》开画上映的周末,我的朋友圈里收到了两种观后反馈,一类是对画面之美赞不绝口,一类是对故事之糟怒其不争。即便批评者,也往往会首先认可《大鱼海棠》精良的制作在国产动画已属上乘;即便赞誉者,也无法否认其叙事上的硬伤,只是认为这并不重要而已。围绕《大鱼海棠》的争论,已经成为一场值得玩味的电影现象。

且不说12年磨一剑的不易与千人众筹的情怀,《大鱼海棠》作为一个带有神话色彩的动画片,却没有借用任何成型的故事与角色,这首先是一个值得赞颂的出发点,足以体现了创作者希望蹚出一条新路的勃勃野心。然而问题也就随之而来,对于这样一部影片,构建一个能使人信服、可以自圆其说的虚幻世界可谓是首要任务,也是一切人物和情节赖以生发的基础,《大鱼海棠》之所以立意深远但叙事惨败,很大程度来自于这个虚幻世界的漏洞百出。

我们不妨来看看《大鱼海棠》制造的世界,在影片开头,画外音即对主角所在的群体进行了定义:“我们既不是人,也不是神,我们是其他人。”或许创作者觉得这是一句抖机灵的俏皮话,然而对于观众来说,这是一句信息量为零的旁白,“其他人”的含义无法让观众在记忆中搜索贴切的概念,但影片又没有提供更多的介绍信息,观众在一片懵懂中进入了这个世界。原来这是一个混搭的世界——他们和人一样长着鼻子眼睛嘴,穿着衣服,住着楼房,吃着粮食,但他们似乎又跟人不一样,他们的成年礼必须变成一条鱼,去人类世界游览七天再返回。

故事从这里开始就已经不成型了,这到底是一些什么生物?他们世界的运转规律是怎样?他们在生物链上到底比人类高级,还是比人类低级?

《大鱼海棠》自诩承袭了中国传统文化,许多角色名称也来自于传统神话。在中国神话体系中,有着人、神、鬼、妖四个已经成型的世界,以人为参考系来看,神仙高高在天庭,鬼怪隐匿在地府,妖精则共存于人间,《西游记》即是巧妙地勾连起这几个世界,建立了他们彼此之间的联系,从而塑造出上天入地介乎于人神之间的孙悟空,演绎出精彩纷呈的故事,并为后代的各类改编奠定了良好的基础,无论是影视剧还是动画片,只要亮出《西游记》的底牌,人们会自动连接这几个世界的设定,无须赘言。《捉妖记》借用中国志怪故事中常见的人妖共生的空间来铺设情节和角色,也很容易让观众接受设置。

但是《大鱼海棠》的创作者有些贪心,他们不肯照用现成的神话空间,而要去构建一个新世界,然而他们野心颇大却能力不足,致使这个世界充满着层层矛盾。比如,这个世界的文明程度高于人类还是低于人类?如果高于人类,为什么他们进入人间还要害怕与人类接触?如果低于人类,又为何拥有掌管人死后灵魂的机构,并可以为人类续命回春?

整个故事的转折点在于“鲲”复活后带来的洪水灾害。制造一个极端困境来凸显主要角色顽强的意志与真挚的情感,这本是常见的编剧套路,但影片到最后也没有交代这场洪水因何而来,又因何而止;已经死了化为大树的爷爷,却比所有活人还法力无边,这些设定无不挑战着观众既有的常识,背后缺乏合理的逻辑支撑。

至于片中的三个主角“椿”、“鲲”、“湫”的关系,影片处理得显然也流于俗套,他们始终处于牺牲自己给别人续命的无限循环之中,行为冲动且缺乏足够动因,编剧刻意营造舍己救人的感动,却缺乏足够真实的铺垫,再加上“我把你当哥哥”这样苍白的台词,这就不免让人感到,编剧实在是想一出是一出,在强行推动剧情的同时,实际上已经放弃了对虚幻世界的构建,因此当片中的虚拟世界沦为一片汪洋之时,整部影片的叙事基本也塌方了。

《大鱼海棠》的视觉之美已经被广泛认可,所以观众对于其角色、剧情、逻辑提出多么苛刻的意见,我认为都不过分。对《大鱼海棠》的苛责,也正是对国产动画可以做得更好的一种期冀与信心。