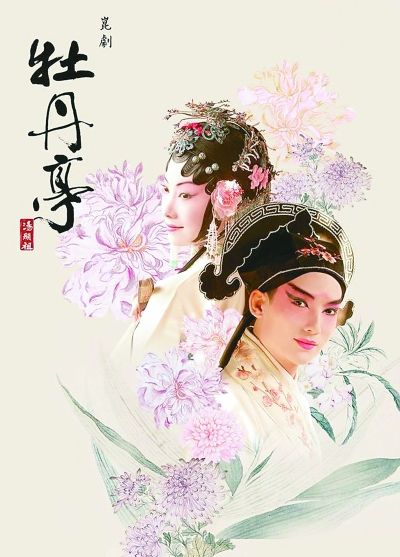

青春版《牡丹亭》宣传画

一

16世纪中国戏剧的突破,一方面体现在继元杂剧之后第二轮创作高峰和演出高峰的到来,另一方面,与当时新兴社会思潮相鼓荡而获取了时代的审美聚焦。此前流行的杂剧样式,拥有关汉卿、王实甫等众多代表性剧作家和作品,已经走完它300年的辉煌历程,进入衰竭期。而新兴戏曲样式——昆曲恰值方兴未艾,吸引了越来越多士大夫文人为之从事剧本创作,产生了屠隆、梅鼎祚、叶宪祖、徐復祚、王骥德、沈璟、周朝俊、陈与郊、顾大典、汪廷讷、王玉峰、许自昌、施凤来等一大批重要剧作家,汤显祖则是其中的佼佼者和旗手。恰值其时,新兴商业经济的崛起带动了文坛摆脱礼教束缚、倡导个性自由的强劲社会思潮,人的性、情、欲在哲学范畴内得到新的阐发,作家们开始在作品中“独抒性灵”,提倡张扬个性、肯定自我和回归人性。昆曲创作作为表达新型社会理想、折射时代文艺思潮的利器,成了当时精英文化的重要代表,吸引了广泛的社会聚焦。昆曲因而借助时代风潮勃兴,获得如日中天的影响力、普及率和覆盖率。

感染着新颖的社会风潮,作为时代精英的汤显祖开始用戏曲创作来表达政治抱负、寄托人生理想、传达审美见解。受到当时王阳明心学左派反理学、反传统、反专制的异端思想影响,汤显祖形成超越时代认识高点的创作思想。他的代表作《牡丹亭》,高祭起“以情反理”的旗帜,歌颂爱情超越生死界域的伟大力量:“情不知所起,一往而深。”情之所至,“生者可以死,死可以生。”剧中抒发了闺阁女子杜丽娘出自本性的热爱自然、热爱青春、追求幸福、追求美好的纯真情感,憧憬了人的生命的完美实现,传达了传统社会中被长期束缚和压抑的女子的心声,成为对桎梏人性千年的专制坚冰的一声响亮爆破。汤显祖的《牡丹亭》因而产生超越前人的光亮,形成穿透历史的辐射力,在中国戏剧史上取得如同牡丹花般堂皇富丽、雍容华贵的国花位置。汤显祖的《南柯记》《邯郸记》,更是透示出他对传统文人的人格理想、人生价值实现与社会体制合理性的深入思考,充满了对社会现实秩序的批判意识和否定精神。汤显祖的“临川四梦”是时代的扛鼎之作,将中国戏曲带向了高深的哲学思考层次,享有不朽盛誉,成为中国文学史、戏曲史上的经典作品。汤显祖因而成为中国戏剧史的天空中那颗最为耀目的明星。