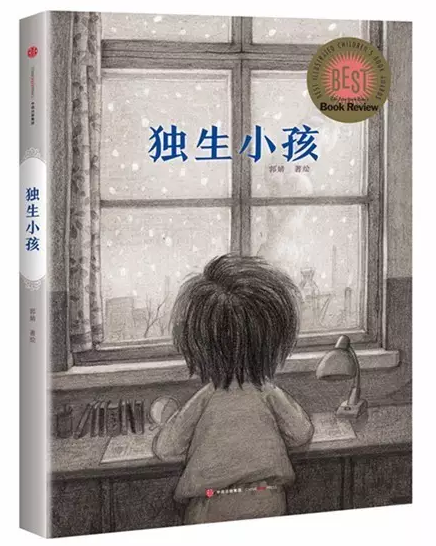

《独生小孩》封面(资料图片)

“80后”中国女孩郭婧27日带着她的绘本故事《独生小孩》中文版亮相北京国际图书博览会。

在此之前,该书的英文版获《纽约时报》2015年度十佳绘本奖、《华尔街日报》2015年度十佳儿童图书、《出版人周刊》2015年度十佳儿童图书、2016年美国漫画最高荣誉艾斯纳奖提名……一长串的奖项让郭婧和父母都很惊讶。

“当时还没有意识到这个奖的分量,但心里还是挺高兴。”郭婧说,创作这本书时,辞职在家画了一年半,最初爸妈也不理解,担心出版不了。

几经辗转,她的手稿感动了企鹅兰登书屋的编辑,最终在美国出版英文版。2015年10月,这部作品从数千件作品中脱颖而出,跻身《纽约时报》年度十佳儿童绘本行列。

1983年出生的郭婧是独生子女,对孩提时代独自阅读、独自玩耍有着清晰记忆。成年后的她常常想起童年的一次经历:六七岁时她乘坐公交车下错了站,误入一片树林,当时害怕极了。这段经历成为她创作的起源。

在创作这本书之前,她在新加坡从事动漫职业。“在外面漂泊久了会想家。”这个清爽而内向的山西女孩从小就喜欢绘画,最早想画一个人在外对亲情、友情的思念。

是独生子女,没觉得有什么不同,后来渐渐觉出这一代人的特殊性,就想把自己的感受画出来,跟大家分享。

这本无字书100多页,均为铅笔绘制,通过一个6岁孩子的眼睛看世界。郭婧说,希望用黑白的方式表达出怀念感,“我比较擅长用图画讲故事。”她想通过这本书告诉孩子,如果你内心足够强大,孤单其实并不存在。

儿童绘本故事作家粲然表示,这是中国第一本原创儿童绘本获得国际大奖,无疑具有重要意义。对于已经习惯给孩子读引进绘本的中国家长来说,有一本反映本国孩子成长经历的优秀绘本无疑是好事。

对于这本书在国际上所获的众多奖项,郭婧认为,获奖是对这一代人的认可,其实中国有特别优秀的插画艺术家,在技法上并不落后,已达到国际顶尖水平,他们只是更需要在内容上关注内心的表达。(马海燕)

延伸阅读:

2015年11月1号,全中国出版界都在疯狂打听一个人,他的名字叫Guo Jing 。

Guo Jing 画了一本关于独生小孩的绘本,这个绘本得了纽约时报2015年年度绘本大奖,这是一个影响整个美国乃至全世界父母购买选择的奖项。每年年底由纽约时报从数千本新出版的绘本选出,一旦入选,绘本会成为出版社争先购买版权的对象。

纽约时报绘本大奖是一个看重艺术性和社会影响力的奖项。获得这个奖项,意味着艺术水准和社会影响力的双重承认,世界范围内的承认。

大奖评委萨曼莎·亨特对其中烟雾朦胧的神秘氛围大加赞赏,称它是“梦幻题材的无字处女作”。

纽约时报称这部作品可以与陈志勇《抵岸》、英国雷蒙·布力格《雪人》这样的大师级作品齐名。但这个轰炸级的奖项颁出的时候,全世界都不知道这个天才作者Guo Jing 是谁。

几天后,人们终于从绘本的出版方兰登书屋得知,Guo Jing准确的中文名字是郭婧,不是男人,而是一个永远微笑着不太说话的女孩,85年生,独生小孩。

她不在纽约巴黎,也不在北京上海,而是在太原,一个在文化上非常宁静的地方,那是这个绘本发生的城市。

她曾经在天津读大学,后来去新加坡当过动画师,有一天她突然想起了童年的某一天,就回到了家乡太原。

一年半之后,

她画完了一本100多页的绘本

画面流淌,没有一个字

只有铅笔的颜色

她用一只铅笔完成了这充满魅力的一切

有六个看过英文版的人告诉我,不是突然奔流而出的眼泪,而是自然而然发现自己的眼睛湿了,面颊湿了。

是的,流泪了。

其中一个人,是我。

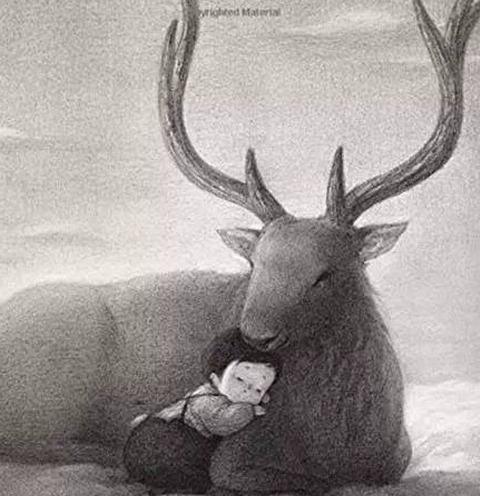

《独生小孩》插图(资料图片)

我想,今天的每一个中国人,在听说有一本写独生小孩的绘本,都会把事情从手头停下来,听见自己的心脏微微一颤。

“独生子女”政策,从1970年代开始实施,经历了1980年代、1990年代、2000年代,在2015年全面结束——这项长达五十年,接近半个世纪的国策,让中国的每个人都与独生子女有关——他们可能是独生子女的爷爷奶奶、可能是独生子女的父母母亲,也可能就是独生子女本人。

如果你在中国遇到一个名字里面带“超”或者是“余”的人,字面上的含义除了希望孩子杰出和富余之外,还很可能因为在描述一个事实:这是个独生小孩之外,超生的小孩。对于“超”或“余”的父母来说,这也意味着一个家庭做出的,漫长而且重大的决定。

恕我孤陋寡闻,在郭婧的绘本《独生小孩》之前,我从来没有听说过关于这个题材的文艺作品。人们在五十年里,跟独生孩子有关的,是如何执行这个政策,是茶余饭后讨论这个政策的是与非,利与弊;学者则开展对独生子女群体的研究;当这个政策结束的时候,年轻父母最关注的是“大宝如何跟二宝相处”“两个孩子怎么带”这些主题——在中国,人们已经有点遗忘怎么抚养一个以上的孩子了。

跟我们预想的五味杂陈的感受不同,《独生小孩》来得简单、轻灵、自然,只要我们打开绘本,在几秒之内,就被那个胖乎乎的中国小女孩带到了她一个人的童年世界,同时也是我们熟悉并且这一刻会沉浸其中的世界。

这是一个令人久久难以忘怀的作品。它能够轻易令你回想起你的童年。

“我是独生小孩,小时候,爸爸妈妈上班,我一个人在家里,我看相册,一个人玩游戏,我想外婆了,然后去找她,在电车上,我睡着了,做了一个长梦。我迷路了,后来终于回到父母身边“——这是《独生小孩》讲述的故事,如果你用话语去讲,听起来就是这样无聊、苍白,令人意兴阑珊。

《独生小孩》一直在描述的,其实是一个小孩头脑里面发生的事情,这是小孩无聊、发呆、一个人平静地孤单的时候想的东西,这些并不适合文字和话语来表达。当你看见郭婧用分镜头来一格一格展开推进,又有一个长镜头定格的时候,你会想起,童年的很多记忆,其实是画面的,视觉的,片段式的。一个小孩很难在爸爸妈妈回家的时候,告诉他们自己这一天都做了什么,想了什么。

这大约是《独生小孩》采用无字书的原因。

无字书大师史比尔曾经用无字书的形式表现过夏天一群小孩的遐想(《夏日的天空》),表现过史诗般气势磅礴的地球物种来源的故事(《诺亚方舟》),在翻开这些杰出的无字绘本时,你会重现起很多用右脑记住的事情,那是左脑在抽象提取的时候忽略的。

郭婧曾经从事过动画行业,这让她表达出来的内容不是一幅幅精致的插画,而是一团接着一团,一大片接着一大片的故事。事实上,全书的高潮,是发生在团状的片状的,厚厚的云层之上。小女孩在想象中认识了一只麋鹿,这头麋鹿带她去云上翻滚、游戏,无所事事地躺着,还认识了一个海豹朋友。

这是一个小孩头脑里的一天,也是所有中国小孩头脑里的一天。感谢郭靖把我们头脑中那些久远的画面唤醒,我没有想到,我还如此清晰地记得。

我想,郭婧应该会非常感激,小时候曾经有的,那个孤独,但是丰富的一天。(三川玲)

备注:本文为三川玲为纽约时报大奖作品《独生小孩》一书的序言,在本文发表时有增加内容。(中国吉林网综合整理)