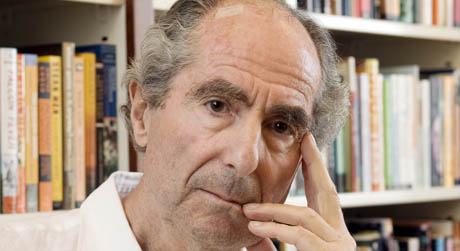

菲利普·罗斯是美国当今文坛地位最高且依然健在的作家——遗憾的是,在2012年,罗斯宣布因个人原因封笔,小说《复仇者》也自此成为他最后的作品。

这位来自新泽西州纽瓦克的犹太裔美国小说家,因为小说《再见吧,哥伦布》而第一次受到人们关注,随后一发而不可收拾,一步步走上了美国文坛的至高峰。一个主流的声音是,罗斯的作品具有强烈的自传性质,对哲学和形式的探讨则模糊了现实和虚构的界限,他对犹太人和美国身份的讨论,更是堪称挑衅。

不过,正如罗斯在《欺骗》中所说的那样,“我写小说,他们告诉我是自传;我写自传,他们说那是虚构的。所以,既然我这么弱小,他们又如此聪明,就让他们决定它是什么或者不是什么吧。”

维考希克的“50级毕业生”

菲利普·密尔顿·罗斯,1933年3月19日出生在美国新泽西州纽瓦克的一个中产犹太家庭。他的父亲赫曼·罗斯和母亲贝丝·芬克尔都是第一代美国人,他们从加利西亚移居美国后,不得不从事多种工作以维持生计。开始的时候,赫曼做了很多低收入工作,后来开办了一个家庭制鞋作坊,不过,因为经营不善,这个作坊很快倒闭。在上个世纪30年代美国经济大萧条时代,赫曼在一家城市人寿保险公司找到一份保险推销员的工作,终于渡过难关。出生于这一时期的罗斯是家中的第二个孩子,他的母亲贝丝是一位“十分可亲、可爱的女性”。罗斯说,母亲是他孩童时代的历史学家。

1950年前后,罗斯从维考希克中学毕业,这段时期的学习经历为他后来的小说创作提供了大量的生动素材。显然,他在这所中学备受好评,学校还曾经协助纽瓦克博物馆和当地地标欧文顿公园塑造真实的青年罗斯雕像,一位“50级毕业生”。在学校的《维考希克年鉴(50年)》中,将罗斯描述为“一个真正充满智慧和常识的男孩”,而在学校期间,很多人也将他称为“一个滑稽的喜剧演员”。

很快,罗斯进入了纽瓦克罗特格斯学院,不过第二年,他就离开这里,前往位于宾夕法尼亚州的布克奈尔大学学习英国文学。后来,他又前往芝加哥大学攻读硕士,并留校教授写作计划课,同时,他还是爱荷华大学和普林斯顿大学的创意写作课老师。最终,1991年,罗斯在宾夕法尼亚大学结束了自己的学术生涯,退休以前他教授比较文学课程。

正是在芝加哥大学,罗斯认识了索尔·贝娄,也认识了玛格丽特。

玛格丽特是罗斯的第一任妻子,他喜欢上了玛格丽特,主动示好,却最终认为玛格丽特充满心计——骗自己和她结了婚。因为恶劣的婚后关系,两人于1963年离婚,罗斯为此付出了大笔的抚养费。1968年,玛格丽特死于一场车祸。玛格丽特在罗斯的作品中留下了永恒的印记——罗斯小说中很多女性形象的灵感来源于她。

正如罗斯通过他笔下的人物亚历山大·波特诺伊之口,告诉我们的一句犹太谚语:“欲望在敲门,判断跳下窗户,摔死在走廊上”。

“小说是自恋的致幻剂”

在出版了《再见了,哥伦布》以后,著名文学评论家欧文·豪曾经对罗斯大加赞扬,认为他一下就掌握了“独特的声音、合适的节奏、鲜明的主题”。不过,值得一提的是,罗斯接下来的作品却令这位评论家牢骚满满,以至于他断言说罗斯难成大器。为此,罗斯的做法是,把这段精力写进了自己的小说《解剖学课程》中,将其塑造成一个不知所云的评论家,借此发泄自己的不满。

1969年,评论家戴维·雷姆尼克问罗斯:“你是你小说中的人物吗?”许多自认为认识罗斯的专家都重复着自己的言论,罗斯不断出现在自己的小说之中。然而,罗斯对此进行了否认。他似乎在挑战着读者的耐心——真的把罗斯写进小说,但你觉得这是真的罗斯吗?让人无从分辨什么是真实生活,而什么是虚构。他最经典的嘲弄是:“你了解菲利普·罗斯吗?”(窃笑)“抱歉,又错了。”

可以理解的是,罗斯悠闲的大步走在自己的文学景观之中,正如他的友敌约翰·厄普代克在1993年所说的,“他不断地放大或者缩小着自己,他迷恋着这样的感觉”,这种自我迷恋的感觉已经渗入到了他生活和工作的每一个角落。更宽容的评价可能是“小说是他自恋的致幻剂”。也难怪评论家和读者都认为,罗斯的生活已经和小说彻底纠缠在了一起。

罗斯与第二任妻子克拉克·布鲁姆的婚姻同样只维持了四年,在她的回忆录《离开玩偶之家》中,她表示自己对真正的罗斯毫无了解,她怀疑《欺骗》中的“菲利普·罗斯”是真正的罗斯,却又毫无证据。

把一生献给小说

“我总是做着同样的事情,我的工作就像原本就是我的工作一样,我无法解释。”作为一个作家,罗斯努力地逃避着人们对他的生活和作品的探询,从来没有一个作家对自己的人生经历是如此慷慨又是如此模糊。2010年,罗斯总算松口,授权自己的朋友若丝·米勒创作自己的传记,不过,因为一些不清楚的原因,2011年,米勒宣布放弃了这一计划,而且“摔门而出”。一些不可靠消息称,米勒认为罗斯是一个下降中的老龄作家。接着,2013年,克劳蒂亚·罗斯·皮尔庞特以传记文学的形式推出了《自由罗斯:一个作家和他的书》,作者说,她的朋友罗斯很慷慨:“他回答了很多问题,很多。他让我徘徊在他在康涅狄格州阁楼里的文件中。”

在创作自己的最后几部作品时,罗斯在媒体采访中说:“我不在乎写作,也不在乎被写。所以我希望我的时间被写作占用……每本书都从灰烬变成真实,我不觉得我说的这个故事或者那个故事如何,但我想从事写作工作,这是我的生活。”

“现在,我不想继续写作了。我把一生都献给了小说——读小说、写小说、教小说。我已经将自己拥有的天赋发挥到了极致。”2012年,罗斯在宣布因个人原因封笔后,对媒体如是说。

写作是每天面对的挫败

其实早在2010年写完《复仇女神》之后,罗斯就决定停止写作。在2012年封笔后接受媒体采访时,他说:“我当时还不确定这个想法是不是真实的,所以什么也没有说。我想,‘等一等,可别宣布了自己退休然后又反悔。’我可不是弗兰克辛纳塔(歌手)。所以当时我没对任何人说起这件事,只是想看看事情到底是不是这样。”封笔后的罗斯放下键盘,学着使用起iPhone手机。

罗斯说,他停止写作是因为觉得自己想说的话已经说完了。“我坐在那儿思考了一两个月,看看能不能再想出点什么别的,后来我想‘也许已经结束了,也许已经结束了’。”他开始重读那些50年没有读过的作家的作品,陀思妥耶夫斯基、康拉德、屠格涅夫、福克纳、海明威。“然后我又决定重读我自己的书,我从自己最新的书读起,对它们冷眼旁观。我想:‘你写得还不错。’但当我读到‘波特诺’那本的时候(《波特诺的抱怨》),我失去了兴趣,就没再接着看自己最早的那4本书。”“就这样,我读了那些伟大的作品,然后又读了我自己的书,我知道自己不会再有好点子,就算有,也会被它奴役。”

而年迈的身体,也让罗斯对写也感到一些力不从心,“我不再有那种忍耐挫败的毅力。写作是一种挫败――是每天都要面对的挫败,更别提羞辱的感觉。就像棒球一样,你总是输掉2/3的比赛。我再也不能面对写了5页纸然后把它们全扔掉的日子。我再也无法忍受了。”

美国文坛为罗斯八十庆生

2013年3月19日,庆祝美国主流媒体最近纷纷发表文章、制作节目为罗斯八十岁生日,这也成为当年美国文坛的一大盛事。

为贺菲利普罗斯80岁大寿,美国公共电视台PBS(Public Broadcasting Service)“美国大师”栏目制作了一部名为《菲利普罗斯:撕下面具》的纪录片。为制作这部纪录片,PBS的一名记者跟随罗斯拍摄了十天。在这部90分钟的纪录片中,罗斯详细回顾了自己的人生与创作,其中的许多故事和细节是他从未对公众提起过的。

除PBS电台外,《纽约》《纽约客》等主流杂志也纷纷推出纪念文章。《纽约》杂志采访了包括萨尔曼拉什迪在内的30位作家,邀请他们评价和总结罗斯的文学成就。受访作家中,有77%认为罗斯是最伟大的美国在世作家,54%认为他中期的“祖克曼”系列、《反生活》和《夏洛克战役》为其文学生涯最辉煌的时刻。

对此次采访,罗斯表示很享受,“威廉和丽维亚来制作这部纪录片,没有给我带来任何痛楚。惊奇的是,我实际上非常享受其中。我不认为,在片子中我表现得很搞笑。”

菲利普·罗斯其人

原名菲利普·密尔顿·罗斯,美国小说家。罗斯曾两次获得美国国家图书奖,一次获得普利策小说奖,2011年,还获得了布克国际文学奖终身成就奖。1933年3月19日,菲利普·罗斯出生在美国新泽西州的纽瓦克。1954年,菲利普·罗斯从宾夕法尼亚州布克奈尔大学毕业,1955年获得芝加哥大学文学硕士学位,之后留校任教并开始攻读博士学位。1957年,菲利普·罗斯放弃学位攻读,开始专心从事写作。1959年,他以小说《再见吧,哥伦布》(1959)一举成名——该书获1960年美国全国图书奖。菲利普·罗斯还创作有《随波逐流》、《人类的污点》、《垂死的肉身》、《反美阴谋》、《退出的幽灵》以及“报应系列”中短篇小说(《所有的人》、《愤怒》、《谦恭》、《报应》)。除小说以外,罗斯还出版了文集《阅读自己和他人》及许多评论文章和短篇小说。2012年,79岁的菲利普·罗斯宣布封笔。(综合《北京晨报》《新京报》网络等文章)