误读5.

他从进化论转到了阶级论?

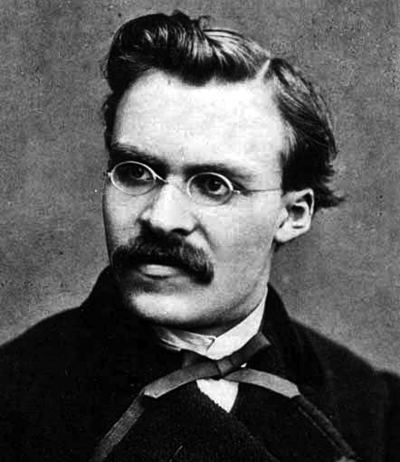

尼采像

李静:他早年受尼采超人思想的影响,对社会和文化持精英主义态度,“盖所谓平社会者大都夷峻而不湮卑,若信至程度大同,必在前此进步水平以下。况人群之内,明哲非多,伧俗横行,浩不可御,风潮剥蚀,全体以沦于凡庸。”而二十年代以后则转向“为大众”的人道主义和马克思主义,并在“大众语”、“左翼文学”上身体力行。这种思想的转变原因为何?从他的精英主义到他的平等主义,中间的连接点是什么?

孙郁:早期的鲁迅信仰个人主义,对于尼采学说颇为喜欢。他走向大众的原因很多。一是对于知识群落的失望,觉得士大夫与绅士都有局限。二是发现大众的解放,更为重要。没有大众的觉醒,知识阶层只能自我独语,对世间影响有限。三是苏联的经验,使他意识到平等精神的价值。但这期间,并没有都放弃早期的个人主义思想。在审美方面,现代主义与写实精神是交织在一起的。他在转变过程中,一个重要的连接点是自我的燃烧和消失,希望自我的消失带来新生活的出现,而这个新生活,乃大众的幸福。他借助革命的方式实现着自我的消亡和涅槃,这个衔接点充满了血腥和残酷性。他以审美的方式承担着历史的沉重,却未能料到现实的沉重比审美的沉重更为残酷。这构成了一种二律背反。

高远东:鲁迅思想尤其是留日时期的思想精英主义的意味很浓,受尼采等人的思想影响是一方面,另一方面那些人确实也是创造历史的精英人物,有点精英意味只是实际情况的反应而已,算不上政治不正确。但后来鲁迅确实也克服了这种批判群众的倾向,接受马克思主义的社会历史观是原因之一。但我觉得即使在早期思想中,鲁迅强调“立人”的同时,他思想中就已存在可贵的“互为主体”的意识。正是由于它,决定了鲁迅对不觉悟的“庸众”的痛彻批判,仍能抱持将心比心的主体连带感,能够“哀其不幸,怒其不争”,像是对鲁迅自己的另一个自我进行批判一样。这也是鲁迅终究是鲁迅而不是尼采的原因之一吧。

止庵:我不觉得其间有什么连接点,倒觉得出现了一种断裂。相比之下,我更信服前一个鲁迅,我为他晚年没有坚持《文化偏至论》中所说“任个人而排众数”感到惋惜。废名曾说:“鲁迅先生的小说差不多都是目及辛亥革命因而对于民族深有所感,干脆的说他是不相信群众的,结果却好像与群众为一伙,我有一位朋友曾经说道,‘鲁迅他本来是一个cynic,结果何以归入多数党呢?’这句戏言,却很耐人寻味。”鲁迅晚年并不曾完全丧失自我,但某些时候,他的确因此而无意或有意地放弃了独立思考的立场,对斯大林治下的苏联的看法即为一例。类似问题也曾发生在西方许多进步知识分子身上,譬如写《访苏联归来》之前的纪德。伟大如鲁迅,竟止步于“写《访苏联归来》之前的纪德”,不免令人为之扼腕。